最近一段时间,经常可以在头条里刷到赞誉六、七十年代集体化时代的文章。文中会盛赞那个豪情万丈的岁月,感叹当时干劲满满、精神富足;而且认为正是那个年代打下的坚实基础,才造就了改革开放后的我国经济的飞速发展;并且举出两弹一星、红旗渠、大寨奇迹等来例证当时的优越性。一般这类文章会收到很高数量的点赞和留言,留言中大多也是支持此类观点的,一些激情澎湃的观点读来还会令人心潮涌动,恨不能置身于那个火热的年代,亲身感受锣鼓喧天、红旗招展,万人攒动的感人场景。

笔者出生于70年代中期,小学课本第一页彩图内容是“你办事,我放心,毛主席的恩情比海深”;第一次歌咏比赛唱的是“社会主义好”。可谓生在红旗下,长在新中国,对我们社会主义伟大祖国的变化,尤其是改革开放后的飞速发展感同身受。在此笔者以自己所知所见梳理集体化的相关情况,请网友们评议。

首先需要说明,很多网友的文章一说集体化就是“前三十年”之类,这个说法是值得商榷的,我们并非刚解放就开始实施农业集体化政策的。

一、耕者有其田从上世纪40年代开始,我党就在自己的根据地开始了土改运动,将高度集中的土地分配给了农民耕种,并以此获得了中国农民的热情拥戴,感恩戴德的农民子弟为了保卫党分给他们的土地,义无反顾地参军上前线,并终于在1949年打下了红色江山。解放后土地改革运动在全国全面铺开,至1952年,全国大约有三亿无地和少地的农民无偿地获得了七亿亩土地和其他生产资料,免除了每年向地主交纳的大约3500万吨粮食的地租,改变了“占农村人口不到10%的地主和富农,占有全部耕地的70%”的旧有土地制度。

农业时代土地是最基本的生产资料,当农民拥有了土地,劳动者就与生产资料完美结合,劳动者劳作的结果将是自己直接的收获,没有了高昂且不合理的地租(3500万吨地租约占1949年我国粮食总产量1.13亿吨的30%),极大地提高了劳动生产积极性,这就是我国在几千年漫长的农业社会中一直期盼的“耕者有其田”,在新社会很短的时间内得以呈现。“翻身不忘共产党,幸福全靠毛主席”,这一朴素的信念从此深植中国农民心中。

所以我国1949年以前的解放区和全国解放初期,在农村实行的是“单干”,土地这样的生产资料是归农民个体所有的,这一点和后来的农业集体化是有区别的。

二、互助组在漫长的农业社会,男耕女织是一个家庭美满的标志,但当时世界已经步入工业革命后的时代。我国社会自清末鸦片战争被打开国门后,就如马克思1853年所言“世界上最古老最巩固的帝国八年来在英国资产者的大批印花布的影响下已经处于社会变革的前夕”。此时距马克思在《国际评述》里说这段话已经将近一百年过去,一家一户的农业生产就更难以跟上工业革命后全球社会经济突飞猛进的局势了。农业要想实现现代化,必须有所改变,此时我国农民自发也开始了一些有益的尝试,这就是农业合作化的开始。

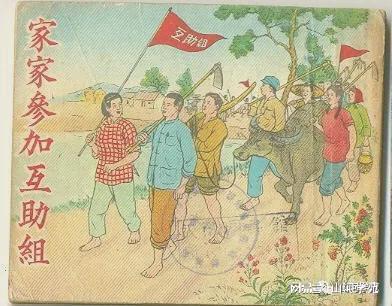

我国农民刚开始的尝试是互助组,农民加入该组织后可以集体劳动,共享牲畜和农具,互助组内有简单的生产计划和分工。不过农民土地和牲畜以及农具依旧私有,收获也直接归私人所有,不通过互助组来分配。互助组有农忙时临时性质的,也有常年分工协作的,还有些已经涉及到农副业的分工协作。

互助组是农民自发的,这个类似于《国富论》中原始社会的发展情形,比如部落中大伙儿以群体狩猎为生,但有些人天生手巧,做出的弓箭好,有人就提出让他来帮着自己做弓箭,而自己的狩猎所得分给手巧者一份。这就是社会分工的开始,做弓箭者因为专业制造而技艺越发精湛,狩猎者因为专业狩猎也水平越来越高,最后整个部落总体上获得的国民财富比分工之前更多。

正因为互助组是农民自行发起的,所以虽经大力推广,但其发展进程有较大反复,至1954年最高峰达到993万个,约占全国农户数量的58.3%。

在农民尝试互助组的同时,我国也开始尝试推行试行一种更高的农业集体化模式,即合作社。先开始推行的是初级社,在这个阶段农民根据土地改革时分配的土地产权入股合作社,土地交由合作社统一经营,在按劳分配的同时,也按股份分配。是一种小规模、半私有制的农村集体经济组织。在中央的号召下,至1956年底参加初级社的农户占总农户的96.3%。

在初级社里,农民的土地是入股的,在农民参加劳动获得按劳分配报酬之后,还应该按土地入股股比获得分红,理论上说还是土地私有制,个人所有的土地价值依然是有体现的,只不过劳动模式是集体化了。

很快的,又大力推行了高级社。高级社由初级社发展而来,是大规模、生产资料完全公有化的农村集体经济组织。全国人大于1956年发布了《中央高级农业生产合作社示范章程》,章程中规定“入社的农民必须把私有的土地和耕畜、大型农具等主要生产资料转为合作社集体所有”,农民的收入完全按劳分配。在中央的号召下,农业合作化运动后期(1956年底)参加高级社的农户占总农户的87.8%。

初、高级社也就一字之差,表象上看都是合作社的一种形式,但却有本质的区别。即农民所私有的土地,在高级社时代被一纸章程无偿地、不计报酬地交给集体所有了。高级社就是我们当时所公认的社会主义模式,即生产资料公有制。

高级社是有先例的,当时也叫集体农庄,苏联当时就是这种模式占大多数。集体农庄里的女拖拉机手是那个时代的标志,是我们当年向往的农业现代化前景。

高级社是经济组织,类似于苏联的集体农庄或者现在以色列的基布兹。而人民公社则是我国所独有的,它是基层政权和经济组织的结合体,即“政社合一”。

典型的人民公社由几个高级农业生产合作社合并而成,公社包括地方政府的各种职能,包括公安、贸易、财政、税收、会计及计划工作等。公社是农民政治、经济、社会生活的实体,所有劳力都由公社调配,妇女也有工作,儿童都送去日托,以提高工作效率。

人民公社是“三级所有,队为基础”。即下设生产大队和生产队,有些较小的公社没有大队,其基本核算单位是生产队。生产队下面又设生产小组,每个农民被编入一个小组。现在看来,生产队相当于自然村,大队相当于行政村,公社相当于乡镇。当然这只是大致相当,各地情况区别较大且不固定。

国家每年都为每个公社下达生产任务指标,公社将指标逐层下达,农民所有生产由国家计划及统一收购,农民所需的商品则由国家分配,即所谓的“统购统销”的制度。所有的生产过程由集体支配,非农民个人决定的。农民所得是由工分决定,工分的价值是整队大队减去上缴国家及公社福利开支的平均数。

第一个人民公社是河南省信阳地区遂平县嵖岈山卫星人民公社,于1958年4月20日成立。公社共有20个生产大队,189个自然村,6566户,4万多人口。其显著特点是生产资料和公共财产统属公社所有,粮食都入大队的公共粮仓,猪羊等牲畜家禽,都入公社大圈。公社设有公共食堂,记工分,分口粮。设立生产大队和生产队,统一领导农林牧副业的生产和供销,又把农民编为团、营、连等统一进行生产。时人形容为“组织军事化、生产战斗化、生活集体化”。

组织机构方面,公社成立了公社党委会和管理委员会,党委会内有书记、副书记、秘书、组织委员兼监委书记、宣传委员、组织干事、宣传干事、团委书记、妇联主任等31名委员;管理委员会设有主席、副主席、秘书、会计,初期设立八个部门,分别是农业水利部、工业部、财经部、文化教育卫生部、林业畜牧部、内政部、交通部(劳动福利部)、计划委员会,后增设外交部、商业部、武装保卫部、服务部、饲养部、粮食部、供销部,但部分部门成立不久后就撤销,公社亦成立了监察委员会监察社务。

伟人对此极为赞赏,中央于1958年8月29日下文在全国农村推广,于是在很短的时间里全国农村都成立了人民公社,最高峰时期全国有大约74000个人民公社。

这里需要说明,我国乡镇现在也就是40000个左右,之所以当年有74000个公社,是因为后期大社难以为继,有些地方推行了20-40户的小社规模,所以公社数量比较多。

至1978年以后人民公社体制开始出现松动,1980年9月四川省广汉市向阳公社第一个撤销公社,恢复乡政府,至1984年底全国基本撤销公社重新建立乡级人民政府和村委会,农村集体化时代结束。

总结一下:

我国建国初期农业是“耕者有其田”的单干,随后又尝试了互助组、初级社等形式,但都是土地这样的生产资料是归农民所有的“单干”。

自1956年底高级社在全国推广开始成为土地无偿归集体所有的农业集体化。而1958年开始的人民公社则是我国独有的“政社合一”制度,即基层政权与合作社经济组织合二为一。

所以农业集体化也就高级社开始的1956年底至1980—1984年,一共23到27年时间。占前三十年的约2/3;占建国七十年的四成左右。

,