2022年7月8日,祝先生走了。这些天总是想到祝先生,从第一次在北大四教的课堂上听祝先生的课,到今年3月下旬最后一次见到祝先生,近三十年间一幕幕的影像不断浮现。

祝先生于我有知遇之恩,要不是五四学术节时,祝先生对我的一篇小文章夸赞有加,让作为本科生的我在系里学生中“暴得大名”(张帆老师语),之后也不会顺利地走上学术道路。上世纪九十年代前期,祝先生已经不给本科生开课了,我上祝先生的课,有机会向祝先生请教,是到了研究生阶段。我先后听过祝先生的“中国古代政治制度史”和“中国古代史学史”两门课。之后博士论文研究南北朝隋唐胥吏制度,对我思考这一问题启发最大的先行研究,就包括祝先生《试论我国古代吏胥的特殊作用及官、吏制衡机制》《试论我国古代吏胥制度的发展阶段及其形成的原因》两篇文章,其他还有刘子健、张广达、王永兴三位先生的文章。读博士期间,历史系魏晋南北朝史方向的三位前辈学者中,周一良先生岁数最大,近距离接触周先生只有一次,就是与几位师兄弟一道跟随阎步克老师到燕东园周先生家中拜访。田余庆先生和祝先生有时候还会参加博士生的中期考试、开题、答辩等工作。田先生气场强大、不怒自威,同学们多少有些害怕。祝先生和蔼可亲,学生们在他面前也少了些拘谨。记得有一次,中期考试或是论文开题,老师同学们都已到场,祝先生看到大家有些紧张,便开玩笑说,今天田先生不参加,大家不必紧张。在场的老师同学都笑了,气氛顿时轻松了下来。下面这张照片,是2001年夏天杨英和我博士答辩后的合影。

前排左起:张衍田、祝总斌、蒋福亚、宁可、阎步克;后排左起:叶炜、张帆、刘华祝、杨英、李先登、李昭君。

上过祝先生课或读过他文章的人,都能体会到祝先生的思路绵密细致、环环相扣。祝先生对待学问的严谨和一丝不苟,在很多小事上都能体现出来。

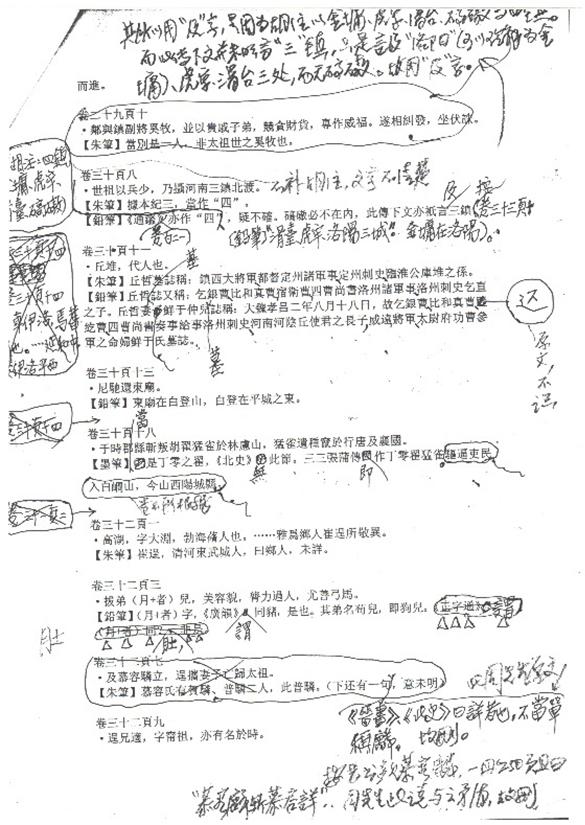

可能是2005或2006年吧,祝先生带领王铿老师和我一起整理周一良先生阅读南北朝正史的眉批。我参与了《北齐书》《南齐书》和《魏书》的部分工作。周先生的眉批是不同时期写的,分别由朱笔、墨笔和铅笔写成。周先生的《魏晋南北朝史札记》已经出版,我们的工作是从其他眉批中选取有学术价值的进行誊录、整理。我对一些眉批是否有价值拿不准,所以就尽量多录,请祝先生定夺。拿到祝先生校订后的稿子后,我发现祝先生不仅详细核对了周先生的眉批,删除了一些学术价值不太高的部分,校订了我誊录中的错漏,而且对某些删改还特地做了认真的说明。这些说明并不会出现在文章中,其实是给我看的,让我知道为什么删改。如《魏书》卷三十《安颉传》有“世祖以兵少,乃摄河南三镇北渡”一句,周先生三十年代朱笔批语“据本纪三,当作‘四’”。七十年代铅笔批语“《通鉴》卷百二一亦作‘四’(胡注:四镇,金墉、虎牢、滑台、碻磝),疑不确。碻磝必不在内,此传下文亦只言及三镇”。录文中,我漏了“言及三镇”中的“及”字。祝先生补充“及”字后,在页眉写下一段:“其所以用‘及’字,是因为胡注以金墉、虎牢、滑台、碻磝为四镇,而此传下文并未言‘三镇’,只是言及‘洛阳’(可以理解为金墉)、虎牢、滑台三处,而无碻磝。故用‘及’字。”同页页下,祝先生删去了卷三二的一条,也仔细地注明了删除的理由。我把这一页复印了下来,作为对自己工作要细致的一个提示。

祝先生校订后的稿子

大约在2009年秋冬之际,《材不材斋史学丛稿》即将出版,祝先生已经看完校样,中华书局的责任编辑王芳正在和祝先生商量封面设计之事。王芳是北大历史系毕业的,我也熟悉,因此祝先生让我从中做了一点儿资料传递的事情,也看到了部分校样,其中的校改目录给我留下极深的印象。在书校样的扉页上,祝先生把存在需要改正之处的所在页码一一列出,部分页码上面还用红黑对勾或红黑圆圈做出标记。页下,祝先生对不同符号的含义加以说明,包括“极重要的古文字变动”“稍重要之错字、脱字、增字、注文颠倒”等。祝先生以这样细致的工作保证了校订的质量,也方便了编辑的工作。《后记》原文有这样一句话:“从我多年来已成集子和未成集子的有限的史学论稿中选出一部分,交由中华书局出版。”校样上,祝先生用红笔标示,删除了第一个“的”字,又在“一”和“部分”之间加了“大”字,改作“选出一大部分”。对这一点,祝先生还特别在前面的校改目录上注明,“又:后记中增加了一个‘大’字,请一定要补上。谢谢!”祝先生严谨、求实的精神,可见一斑。

祝先生用红笔标示过的《后记》

祝先生看过的校样扉页

祝先生十分注意学界动态与材料的积累。祝先生说,1972年他从法律系调入历史系之后,就开始订阅相关专业刊物,《历史研究》《中国史研究》《中国史研究动态》之外,《考古学报》《考古》《文物》也都是长期订阅。这样的长期积累从另外一个侧面也可以看出。近些年来,我获得了祝先生不少赠书,前后加起来有二百余册。在书中,常常可以看到祝先生夹在其中的剪报,都是与作者、与书的相关文章。比如杨鸿勋《建筑考古学论文集》(文物出版社1987年),书是祝先生1995年1月在琉璃厂买的,书中夹有两篇文章,分别是杨鸿勋《中国“建筑考古学”的创立和发展》(《中国文物报》1999年10月20日),台湾地区学者江柏炜《建筑史学与考古学的融合——读杨鸿勋先生新著〈宫殿考古通论〉有感》(《中国文物报》2002年1月18日)。另如《庆祝何兹全先生九十岁论文集》(北京师范大学出版社2001年)中,有《北京晚报》2006年9月3日梅辰《提出“汉魏封建说”的人——记我国著名历史学家何兹全先生》。这是在买书以后,看到相关文章,集中到书里。还有些,应该是买书之前就剪下来留好的。比如《纪念陈寅恪教授国际学术讨论会文集》(中山大学出版社1989年),这本书是1993年3月祝先生托人代购的。书中夹着一篇刘大年先生的文章,《一个历史学家的地位——纪念陈寅恪先生学术讨论会致词》(《光明日报》1988年6月29日)。文章的发表早于购书好几年,可见文章是祝先生早留下来的。刘大年先生此文已收入该书,但祝先生还是保留了剪报。或许是因为报纸文章与文集文章之间,还存在一些差别的缘故。

祝先生的主要研究领域秦汉魏晋南北朝史,但他的研究视野开阔,对很多问题有通贯性的思考,也有多篇通贯性的文章。大约十年前吧,一次拜访祝先生,请教《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》的构思问题。祝先生谈起这篇文章的思考背景,问题的出发点,在一定程度上,是对中国现代史某些现象的思考。祝先生还顺便向我介绍、推荐《炎黄春秋》这本刊物,它也是祝先生多年订阅的杂志之一。

在北大历史系,祝先生是以读书、藏书广博著称的。祝先生的家在中关园,是八十年代的建筑,祝先生说因为是唐山地震后不久所建,所以楼盖得很结实。祝先生家是三居室,房间层高较高,卧室挺大,但是门厅比较小。进门右手最大的一间,是客厅兼书房,书桌在屋子中间,坐在桌前,想来有坐拥书城的感觉。大约从2013、2014年开始,祝先生陆续把他的藏书赠送给系里的年轻老师。祝先生说,这是希望他的这些藏书还能够被大家阅读、利用。我第一次获得祝先生所赠藏书(非祝先生著作),是在2014年初。那次,祝先生说要送我一套书,让我搬个凳子,从衣柜顶上搬下两大本书。书很沉,有封套,我一看,喜出望外,是已经很难得的文物出版社八十年代出版的《千唐志斋藏志》。祝先生知道我做一些墓志方面的研究,特地送给我。此后这些年,每一次去祝先生家,几乎都会抱一些书回来。有时候,是祝先生打电话给我,说为我挑出了一批书,让我去取。一次,祝先生拿出一套精装本《樊南文集》给我。多年前,曾经和祝先生说起我喜欢清人注唐人文集,尤其喜欢冯浩注李商隐,祝先生还一直记得。后来,祝先生身体渐渐衰弱,没有力气找书了,就叫我们自己去挑。他常常让赵冬梅和我一起开车过来,这样可以帮赵老师把书拉回学校。在书房里,祝先生坐在中间,看着我们各自挑书,当看到比较贵重或难得的书,问是否可以拿时,祝先生总是说“不用问,随便拿”。当我们问到某些书的内容问题,祝先生更是如数家珍,还会介绍某些与它相关的书在哪儿,建议一起带走。每每这个时候,我都感到,祝先生真是这书城的王者。

祝总斌先生

我获得祝先生最后一套赠书,是《鹰爪王》。那一次,是和张帆、赵冬梅一起去看望祝先生。祝先生坐在卧室,气色不错,背诵了《滕王阁序》,又和我们聊起了武侠小说。上学时,便听说祝先生喜欢读金庸的武侠,没想到民国时期的旧武侠小说,祝先生竟也读过这么多。张帆老师也读过不少,我却一本也没有看过。祝先生让我拿一套回去翻翻,他指指窗户,让我打开窗下暖气边的柜子,里面的书还不少,多是小说。我取了一套民国初年小说家郑证因的《鹰爪王》。没想到,它竟成了祝先生送给我的最后一书。

祝先生人走了,但他的著作、他的藏书还在,祝先生的学术生命还在延续。

,