铁,元素符号为Fe,英文名称为Iron。铁元素在地球上储量丰富(丰度为4.1%),是含量仅次于铝的金属元素。但铁在人体内含量甚微,属于微量元素,是含量最丰富的微量元素。

图片来自网络

健康成年人体内约含4 g铁,以循环铁和储备铁两种形式存在,相当于一根小铁钉的重量,仅占人体总重量的约6/1000000。但却具有不容忽视的生理功能。

1. 铁的生理功能

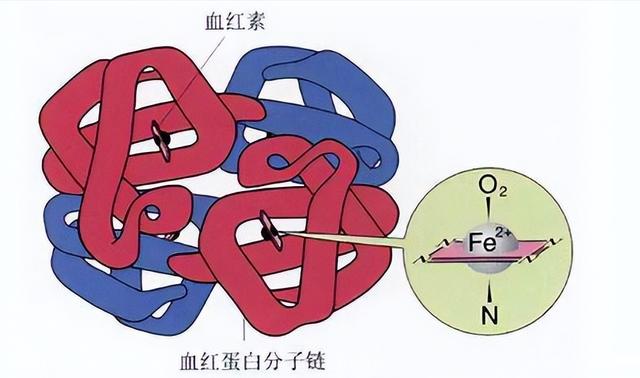

铁参与人体内氧的运输和储存,人通过呼吸使空气氧进入肺泡,然后进入血液与血红蛋白结合,通过血液循环进入人体的各个组织和细胞。 血红蛋白分子中的血红素的基本骨架是卟啉环,卟啉环中央结合着1个铁原子。

图片来自网络

铁参与维持正常造血功能,红细胞生成除了要求骨髓造血功能正常外,还要有足够的造血原料,制造红细胞的主要原料为蛋白质和二价Fe,红细胞中含铁约占机体总量的2/3。

适量的铁有助于免疫功能,铁可使人体内外周淋巴细胞、吞噬细胞、中性白细胞保持正常功能。研究发现,铁缺乏会影响机体的免疫系统,而铁过量也会引起免疫系统的受损。

图片来自网络

铁参与体内其他重要功能,比如铁影响细胞内铁酶和铁蛋白的活性,一旦缺乏,可引起舌炎、口角炎、皮肤干燥、角化和萎缩等。铁还参与药物在肝中的解毒和脂类在血液的转运等。

2. 铁的人体的分布和损耗

铁在人体内分布极为普遍,几乎存在于所有组织。70-80%的铁以血红蛋白的形式存在于红细胞中,还有约10%分布在肌肉和其它细胞中,是肌红蛋白和含铁酶的构成成分之一。

图片来自网络

15%~20%的铁贮备在肝脏、脾脏、骨髓、肠和胎盘中,称为贮备铁,这些铁既可贮存又可提取,可补充血液循环中铁的不足。此外还有少量的铁以与蛋白质相结合的形式存在于血浆中称为血浆铁,数量约为3 mg。

正常情况下人体内的红细胞数相对稳定,破坏(或死亡)的红细胞分离出来的铁转变成为血浆铁进入骨髓中后,再次用来生产新的红细胞,肌肉及其它细胞中的铁也是如此。

图片来自网络

细胞破裂后变成血浆铁,然后再用来合成新的细胞。因此铁与蛋白质、脂肪等其它营养素不同,除出血造成铁的损失外,铁在人体内并无消耗,而是循环利用。

但仍然有极少量的铁损失到身体外面,比如每天脱落的肠粘膜、皮肤细胞以及毛发中所含的铁,成年男子约为0.9 mg,女子约为0.7 mg。因此,我们每天需要从食物中吸收约1 mg的铁进行补充。

3. 我们为什么会缺铁?

当机体对铁的需求与供给失衡,导致体内贮备铁耗尽,继之红细胞内铁缺乏,最终引起缺铁性贫血。缺铁性贫血是铁缺乏症的最终阶段。铁缺乏的原因主要如下:

图片来自网络

身体的需铁量增加而铁摄入不足:这种情况多见于婴幼儿、青少年、妊娠和哺乳期妇女。比如对于婴儿,由于母乳中铁含量较低,胎儿期从母体获得并储存在体内的铁会在生后6个月左右消耗完毕,此时应及时添加辅食。

图片来自网络

铁吸收障碍:多种原因造成的胃肠道功能紊乱,如长期不明原因腹泻、慢性肠炎、胃酸分泌不足等,或者胃切除术后,都可能因为铁吸收障碍而发生铁缺乏症。

铁丢失过多:如果存在慢性长期的铁丢失而得不到纠正,就容易造成铁缺乏。比如慢性胃肠道失血、月经量过多、咯血、血红蛋白尿、慢性肾功能衰竭进行血液透析或多次献血等。

图片来自网络

4. 补铁不是越多越好

铁虽然是人体必需的微量元素,铁本身也没有毒性,但是补铁不是越多越好,摄入过量或误服过量的铁制剂也可能导致铁中毒。

图片来自网络

慢性铁中毒多发生在45岁以上的中老年人,以男性居多。长期服用铁制剂或从食物中摄入过多的铁,可能使体内的铁量超过正常量的10~20倍,这时就可能出现慢性铁中毒的症状。

如果人体的肝、脾有大量铁沉着,可表现为肝硬化、骨质疏松、软骨钙化、皮肤呈棕黑色或灰暗、胰岛素分泌减少而导致糖尿病。对青少年还会影响生殖器官的发育。还有报道称,铁中毒还可能诱发癫痫病(俗称:羊角疯)。

图片来自网络

通常来讲,正常合理的膳食并不会导致铁过量。切记不要把铁剂当作补药,擅自在不存在贫血或缺铁的情况下购买服用。

关于微量元素铁与健康的知识,您了解了吗?下一篇我们将介绍如何科学补铁以及铁中毒的预防。

如果您对我们的内容感兴趣,请点赞关注鼓励,我们将继续带来精彩内容。

参考文献:微量元素铁与人体健康, 微量元素与健康研究, 2013, 30(3), 73-75

,