巫山未苍人已老,从此衰发叹年少。自始至终,苦海无边,心力交瘁,难渡彼岸。那些得意之时,未免太少;那些脆弱之年,经历太多。频繁地来来往往,焦灼得匆匆忙忙,擦肩而过的人们,终究错过了许多美好。

《癸巳小至》

【宋】艾性夫

舌在贫何害,脾清瘦不妨。

天心半夜子,道脉一分阳。

山色春秋老,梅花天地香。

半炉煨芋火,意味颇悠长。

这首《癸巳小至》,作者是南宋诗人艾性夫。题目中的小至,众说纷纭,有说是冬至前一日,有说是冬至后一日。杜甫曾写有《小至》诗:“天时人事日相催,冬至阳生春又来”,据《全唐诗》于题下注:“至前一日,即《会要》小冬日。”一般人据此,大多以冬至的前一天为基准。

“舌在贫何害,脾清瘦不妨”,只要舌头还在,即使暂时处于贫困境地,也没有什么巨大的危害;拥有恬淡气韵,即使体质看上去比较瘦弱,也不会妨碍处世待人。昔日张仪游学于楚,遭人妒恨,诬陷其偷东西,被笞数百。其妻戏谑之,张仪因问:“视吾舌尚在不?”其妻笑道:“舌在也。”(《史记·张仪列传》)。

在诗的开头时分,于有意或无意之间,诗人巧妙地用典,恰到好处地坦白了自己为人处世的精神,大有一种“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒”(陈继儒《幽窗小记》)的良好心态。无论身处顺境,抑或是逆境;不管是前有坦途,还是布满荆棘,都不能扰乱一颗淡泊之心。

“天心半夜子,道脉一分阳”,观天地而察天下,所以有所得。天心,原指天意,此处当为天空中央之意,又暗含君主的心意;李白《临江王节士歌》:“白日当天心,照之可以事明主。”道脉,犹道统;戴良《哭汪遁斋二十四韵》:“儒言存道脉,野趣任天真。”

古代有“冬至大如年”的讲法,将冬至分为三候:“一候蚯蚓结;二候麋角解;三候水泉动。”在这一天之后,白昼逐渐增长,世界进入新的循环状态。在冬至未至的前一天,诗人忽然心有所感,能够写下这首诗作,当然不可以忽略掉当前情景,是奇特,是奥妙,还是安然,到底怎样,都不能忘怀,都是值得大书特书一番的。

“山色春秋老,梅花天地香”,遵从内在原则,体悟自然,阅人间姿态。山中景色,总是跟随着春秋两季而不断地变换,自然有着自己所必需的规则;而梅花的香气,之所以能够充斥着天地之间,也是因为它正当时,没有违背物候的律法。自然与人间,两者当然相通,可以类比,得生存之道,命运法则。

在上联之中,诗人讲的是天地之间所变化的大气候,至本联则用更加细腻的笔触描写眼前所见的寻常事物,从局部与小处落笔,以此呈现自然更迭与世事变迁中所蕴含着的反复与无常之意。无论是“山色”之“老”,或者是“梅花”之“香”,都必然遵循着一定的天地至理和物理规则,不曾违反,不可叛逆。

“半炉煨芋火,意味颇悠长”,半炉还是伴炉而坐,实在是不算重要的小枝小节,重要的,仍然是场景之中所包含着的内涵。夜半时分,泥炉炽燃,烘烤着芋头,清香四溢,更加惹人口舌生涎,肝肠辘辘;如果懂得“煨芋”典故背后的故事,自然就会发现其中所隐藏着的种种趣味,仿佛芋头烤熟之后的香气,分外悠长。

唐时李泌未封侯前,寄居衡岳寺读书,寺中有僧,喜食剩饭,自号“懒残”。李泌奇之,言其“非凡物也!”将去之夜,前往拜访,“时懒残拨火煨芋,见泌至,授半芋而曰:勿多言,领取十年宰相。”事见《宋高僧传》,后以“煨芋”为典,多指方外之奇遇。如果不知道其中典故,又会习以为常地错过,而这些引用恰恰便是诗歌结尾所谓的“意味”与“悠长”所在。

诗人在流年的过失之中,忽然醒悟过来,开始明白一些事情,其实一直都在自身之外,从来没有被自己把握。自以为高明的想法,曾经飞翔的天真念头,突兀地失去了存在的意义。因为从来没有把握,所以也就不会有失去的痛苦了吧。

然而,诗人终究是心中藏满了不平的意气之事,即便是再美丽而又动人的自然景观,也难以抹掉他想要留下来的痕迹,他的志向,他的抱负,他的万丈豪情,他的炽热愿景。只是,天意从来高难询问,从来难以捉摸。悠悠岁月,平添烦忧;怀抱杜康,月明影亮。江山从来有胜迹,只叹古今少闲人。

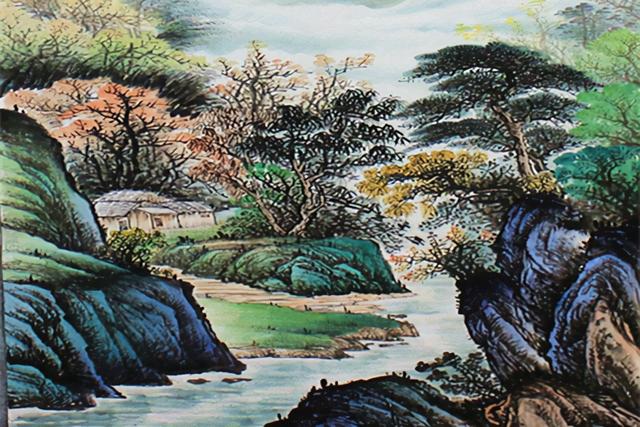

(图片来自网络,侵删)

,