崛起于北方的突厥汗国,其文化是构建在草原游牧经济的基础之上的,属于根植大草原上的游牧文明。历史记载,突厥人“种类资给,惟藉水草”,“随水草迁徙,以畜牧射猎为务”,“虽移徙无常,而各有地分”,“射猎为业,又皆习武。强则进兵抄掠,弱则窜伏山林。”

在汗国发展壮大之后,突厥文化在对外扩展和交往中受到农业文明的影响,手工业种类增多,农业出现,均有一定的发展。

拓展阅读:读书笔记:突厥、维吾尔和土耳其,到底有没有关系?

6世纪-7世纪初期的突厥汗国

1)生活习俗突厥人的生活习俗,与几百年后崛起的蒙古人,有诸多相似之处。

1)饮食

突厥人主要以牧养的牲畜的肉为主食,多为羊、马,还有牛、骆驼等。毗伽可汗碑铭说:“突厥人处于饥饿之中,我取牲畜养育(他们)”。

在处境困难时,突厥人也会狩猎野生动物。如暾(tun)欲谷碑(暾欲谷为毗伽可汗重臣,碑文为其自传)铭说:“我们吃野山羊和兔子度日,人民的肚子是饱的”。

在饮品上,突厥人主要喝兑水的牲畜的奶。另外,突厥人还会用比较珍贵的马奶酿酒,即我们熟知的马奶酒。当然,他们也会偶尔吃一些果蔬和谷物制品。

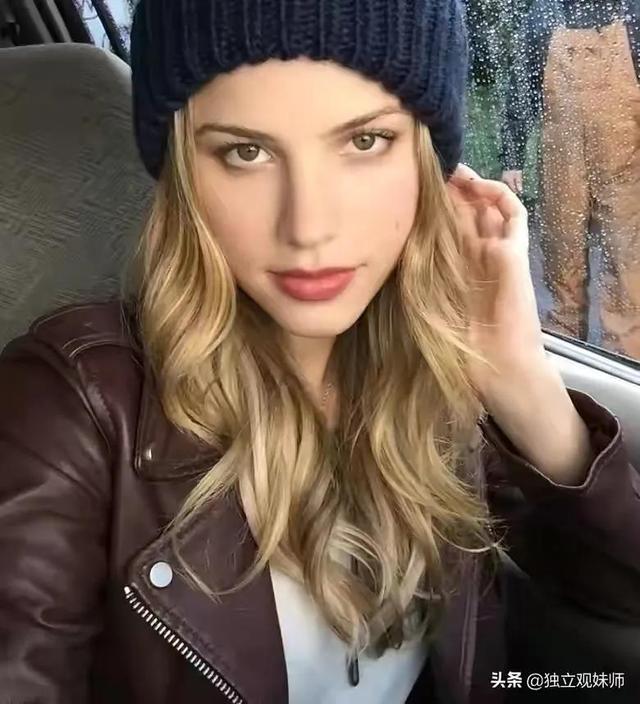

突厥官兵

2)服饰与装束

突厥人衣服的材料,一开始主要以畜产品的皮毛为原材料,用其制成的毡、褐、裘等。在突厥强大之后,北周“岁给缯絮锦綵十万段”,北齐“倾府藏以给之”,即便在隋唐时期,中原王朝也以“赏赐”或“交易”的形式,将大批丝绸品输入突厥境内。这些隋朝丝织品,除一部分转销西方外,其余当地消费,当然主要是达官贵人们穿戴。

在装束上,突厥人与中原汉人的最大差异,即“被发左衽”。所谓披发,就是散发向下,有时也会做成辫子。如唐太宗之子李承乾“好突厥言及所服,选貌类胡者,被以羊裘,辫发”;至于左衽,即衣袍前襟向左开。

3)居行

以游牧为生的突厥人“随逐水草”,经常迁徙,故有“行国”之称。突厥人的载运工具,主要是马、骆驼和牛车。坦诚说,载运工具在一定程度上是评价其富有和荣耀的标志。

与游牧习俗相匹配,突厥人的居处为“穹庐毡帐”,即毡做的圆顶帐篷。上至可汗下到牧民,均住帐篷,但大小质地不同。在拜占廷使臣蔡马库斯的描述中,可汗的大帐“饰以金银丝织品,极其华丽”。有的突厥统治者曾打算筑城池修宫殿,但均遭到群臣反对而不了了之。

哈萨克斯坦“阙特勤碑”纪念钞

4)婚丧

与汉人一样,突厥人也将婚丧作为大事。随着其国力的壮大,可汗和贵族官员的埋葬规格提高。不仅要立“杀人石(石人)”,还使用大量人力物力,立碑镌文,建立享殿。

如阙特勤碑铭说:“我从中国皇帝那里请来了画工,.我令他们建造了宏伟的建筑物,我让他们在〔建筑物〕内外都画上动人的画。我令他们打造了石碑,让他们刻写了我心中〔要说〕的话。….我就让人在这来往行人多的地方建造了永久的石碑。”

游牧部族居住分散,多以氏族为单位放牧,平时很少往来。因此,在实行氏族外婚配的情况下,年轻男女相识,只有在节庆、婚丧仪式的群众聚会上。另外,突厥允许一夫多妻制,在贵族阶层“一夫多妻”的现象比较常见。

值得注意的是,突厥人也有“收继婚”的习俗。客观地说,这种习俗之所以在游牧部族中长盛不衰,除传统的作用外,也与其当时的经济基础相适应。

对统治阶级来说,“收继婚”还有着“维持联盟稳定”的内涵。因此,北周千金公主(隋改封为大义公主)不得不先后嫁给佗钵可汗、沙钵略可汗、都蓝可汗;隋朝义成公主也不得不先后嫁给启民可汗、始毕可汗、处罗可汗、颉利可汗。

阙特勤碑

2)风俗与宗教信仰《周书·突厥传》记载,突厥人“贱老贵壮”;《隋书突厥传》记载,突厥人“重兵死而耻病终”,正无疑体现了早期突厥人生产力不足和战事频繁的现状。

《周书·突厥传》还记载,“其刑法:反叛、杀人、及奸人之妇、盗马绊者,皆死;奸人女者,重责财物,即以其女妻之;斗伤人者,随轻重输物;盗马及杂物者,各十余倍征之。”

突厥人的信仰,基本是敬物、敬祖的原始信仰,与蒙古人信仰的萨满教有诸多相通之处。他们敬天、敬地、敬祖先乃至大自然万物,依靠巫觋(与萨满同)祈祷免灾降福,保佑平安。

《周书·突厥传》记载:“可汗恒处于都斤山(今蒙古乌里雅苏台东),牙帐东开,盖敬日神也。每岁率诸贵人,祭其先祖。又以五月中旬,集他人水,拜祭天神。于都斤西五百里,有高山迥出,上无草树,谓其为勃登凝黎,夏言地神也。”

萨满教仪式

随着国力的强盛和社会的发展,佛教、拜火教、摩尼教、基督教陆续传入了进来,并为一些突厥人接受。

以佛教为例,唐朝的一些旅行家或僧人在途经西突厥汗国时,均见到或听说过突厥可汗及一些贵族信奉佛教的事例。如849年,唐朝旅行家杜环在碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)就见到“昔交河公主所居止之处见大云寺犹存”。

不过,佛教一直都没有成为突厥汗国的“主流宗教”。如后突厥毗伽可汗欲“造立寺观”,大臣暾欲谷认为“不可”,因为“寺观之法,教人仁弱,本非用武之道也,不可置也”,可汗等“深然其策”,“造立寺观”的提案也被否决。

另外,作为当时中亚地区“本土宗教”的拜火教和摩尼教,在突厥人进入中亚之后,具备一定的影响力,但留存下来的相关史料却少之又少,故在此不做过多阐述。

拓展阅读:《倚天屠龙记》里的“明教”,是真的“明教”吗?

拜火教绘画

3)突厥文《周书·突厥传》记载,“(突厥)其书字类胡”。不过,后人在很长一段时间都不清楚突厥字到底是什么样子,又用它写下了些什么。直至近代突厥碑铭的发现,才为我们解开了答案。

1692年,荷兰人魏津在其所著的《北部和东部鞑靼利亚》中,首次披露了在西伯利亚,有一种古文字的碑铭。当然,时人并不知道这便是古突厥文。

1889年,由俄国考古学会东西伯利亚分会组织,以雅德林采夫为首的蒙古考古队,在鄂尔浑河流域的和硕柴达木湖畔发现了阙特勤碑和毗伽可汗碑,这为这种神秘古文字的解读和研究,提供了丰富且可靠的资料。

毗伽可汗碑

1893年12月,丹麦学者汤姆森(1788—1865)在自己国家的科学院上报告了自己对这种古文字的解读结果,题为《鄂尔浑和叶尼塞碑文的解读———初步成果》,1894年,该书在哥本哈根出版。

汤姆森认为,这种古文字属于建立了强大汗国的突厥人,并为之命名“突厥卢尼文”。与此同时,他基本上解决了文字的解读问题。其后,俄国学者拉德洛夫、马洛夫等,对突厥文碑铭的解读和研究都做出了重要贡献。

汤姆森,丹麦考古学家,丹麦皇家北方(北欧)古物博物馆馆长

我国对突厥文碑铭的研究,始于上世纪30年代。1977年,由中央民族学院少数民族语文系编写的《古代突厥文献选读》,刊登了耿世民(1929-2012)先生的突厥文碑铭汉译文和注释。

关于这种文字的起源,有多种说法,耿世民先生本人认为,“汤姆森的理论最为有力”,即38 个字母中有23个来自阿拉米文(后期塞姆文),通过中亚伊朗系部族传入突厥,并使之适应突厥语的特点。

耿世民,中央民族大学教授,古突厥语文学家、突厥学家和维吾尔学家

突厥语言属于阿尔泰语系的突厥语族,其基本的特征,中国民族古文字研究会副会长牛汝极先生归结为:

- 语音部分:语音和谐律 单音节词首词末无复辅音。

- 词法部分:黏着是基本的形态方式和构词方式,有后置词而无前置词,缺乏前缀。

- 句法方面:限定语始终位于被限定语之前。

在7—10世纪,突厥文为突厥语族的各部族普遍使用。除了突厥人,黠戛斯人、回鹘人以至东在贝加尔湖的古利干人、西在东欧草原上的可萨人,都留下了突厥文文物——墓碑铭文、文书、器物铭文、崖壁刻文等。

不过,突厥文本身有一定的缺陷,如不完全是拼音文字,字母多种形态,不易书面笔写等问题。所以,当一种更先进的文字传入后,就会很容易被替代。但是,突厥文在突厥语族各民族的发展史上做出了重要贡献——推动了社会经济文化的发展和传播,保存了文明进步的成果。

拓展阅读:一文概述:回鹘人是谁?

九姓可汗碑的残石

4)中亚国家的突厥化随着突厥的进入,中亚土著居民开始了漫长的突厥化过程。所谓突厥化,主要是指土著居民语言的突厥语化和某些生活习俗的突厥化。

被突厥征服的中亚诸国的语言“突厥语化”,是由上至下进行的。先是官方的文件和语言使用突厥语,社会上层阶级采用某些突厥礼仪,后逐渐进入民间。

经过长期的浸透过程,不仅语言“突厥化”,在生活习俗等方面也逐渐“突厥化”。当然,这一过程是突厥文化与中亚土著文化相互吸收、融合的过程。

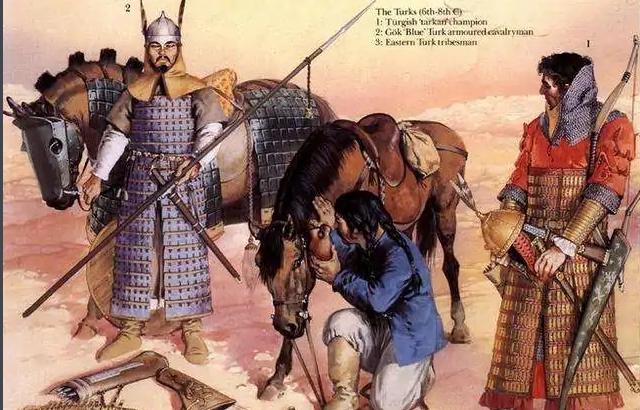

突厥骑兵想象图

在进入中亚之前,突厥人的手工业和冶金业,特别是首饰、武器和装饰品,均以质量高且独具特色而著称。因此,当地的手工业和冶金业,得到了充足的发展;另外,他们带来的武器和战术体系,也在一定程度上推动了中亚地区军事力量的发展。

在西突厥汗国瓦解和崩溃后,一批突厥人深入绿洲,他们一部分定居下来,从事农业或住在城里;另一部分在绿洲四周从事畜牧业。与此同时,突厥族系或混合族系的王朝继续统治着这些领地,普通突厥人也成为了当地的世居居民。

在726—727年间,游历于中亚的新罗僧人慧超记录道:“建驮罗,此王及兵马总是突厥。”“康国以东即跋贺那国,有两王。…河南一王属大食,河北一王属突厥所管”。“又跋贺那国东有一国,名骨咄国,此王元(原)是(皈依佛教的)突厥种族(后裔),当地百姓,半胡半突厥。”

突厥士兵想象图

5)尾声在充分肯定突厥汗国和突厥文化的历史贡献的同时,我们对“突厥” 一词也需要有一个客观的全面的认知。文章临近尾声,我们以俄罗斯史学家古米廖夫(1912——1992)《古突厥人》一书的《导论》节选,作为结尾:

古米廖夫,俄罗斯历史学家、东方学家、民族学家和民族起源理论的创始人,欧亚主义历史哲学流派代表人物

“(随着安史之乱的结束,突厥作为)一个部族和一个时代,已经真正的结束了。但是‘突厥’ 这一名称却并未消失,而且扩展到半个亚洲。阿拉伯人开始把粟特以北的所有尚武的游牧人都称为突厥;后者也接受了这一名称,因为这一名称的原本体现者从地球上消失之后,已成为草原居民英勇豪迈的榜样。”

“在很久以后,这一名词又发生了一次变化,成为语族的名称。这样,一些从未加入6—7 世纪大汗国的部族也变成了‘突厥’,其中有一些部族甚至不是蒙古人种,例如土库曼人、奥斯曼人、阿塞拜疆人。另一些部族则是汗国最凶恶的敌人:古利干——雅库特人的先祖, 黠戛斯——哈卡斯人的先祖。还有一些部族的形成则比突厥还早,例如巴尔卡尔人和楚瓦什人。”

“然而,甚至现今赋予‘突厥’一词扩展的语言学阐释,也有其明确的根据:古代突厥最鲜明地把草原文化的元素变为实现,这些元素还在匈奴时代已逐渐成长,而在3—5世纪天灾人祸之时处于蛰伏状态。”

由此可知,所谓的“大突厥思想”是没有历史根据的,非科学的所谓“主义”、“理论”只会把无辜的人民导入歧途。

新疆各族人民欢庆自治区成立

拓展阅读:

- 读书笔记:数据概览,新疆与历代中原王朝间的政治关系

- 读书笔记:关于新疆,我们一定要提前了解的几个“历史常识”