在《程氏遗书》卷二十二中,载有程颐与某人有这样一段对话:“又问:‘或有孤孀贫穷无托者,可再嫁否?’曰:‘只是后世怕寒饿死,故有是说。然饿死事极小,失节事极大!’”

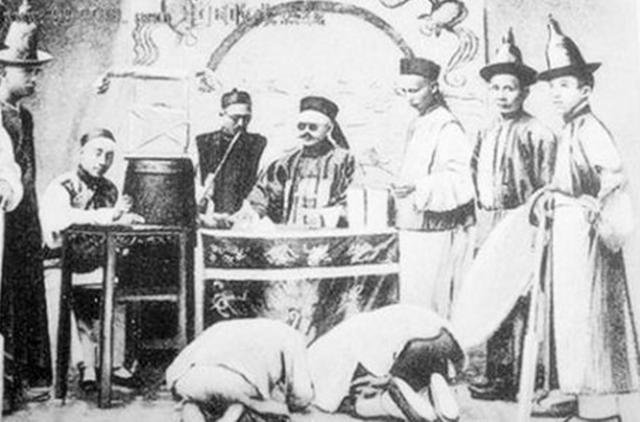

可以说,封建制度下的王朝存在着很多的弊端,伦理纲常时常束缚着人们的言行。在清代,“贞洁”已经成为一个普遍的观念:妻子对丈夫的贞洁,臣子对君王的忠诚,是当时社会生存和维持秩序的基本原则。就如鲁迅所说的:“皇帝要臣子尽忠,男人便愈要女人守节”。

政府对于此,也是大肆的宣扬鼓励。在这样的社会背景下,发生了一些有关于女子“护贞”的怪事,在现在的我们看来则是那么的不可思议。

我们先来看看发生在康熙年间,一个小县城发生的林烈女的故事。事情是这样的,这位林烈女本名姓曾,他的夫君是一位叫刘邦基的人。曾氏饱读诗书,擅长作诗,贤良淑德,对公婆孝顺,夫妻感情和睦。但遗憾的是,曾氏在他们结婚后的十几年间都没有孕育后代。

康熙年间,婆婆不幸去世,丈夫林邦基因为悲伤过度,病入膏肓,在临终时问曾氏:“你能不能与我一同西去?”原本他们夫妻感情深厚,曾氏就含泪应允,并对天发誓,刘邦基这才咽下了最后一口气。曾氏把丈夫安置好之后,几次准备上吊自杀,却几次都被家人救下。

之后,刘邦基的父亲几番劝阻无效,于是,只能让县令解决此事。

县令判曾氏应该行孝悌之道,要求:曾氏尽快为林家养育后人才是孝义之举。林朝汉拿着县令的判决书,警告曾氏不要再寻死。但是,曾氏却认为:自己的公公还有其他儿子、儿媳赡养,于是,便又一次吞金自杀未遂。林朝汉怕日后出事要自己承担责任,又一次上报官府。

县令则立即要求:林家为刘邦基过继一个子嗣,并且,还答应给抚恤金,给曾氏立一个贞洁牌坊。

之后,林家将刘邦基兄弟的儿子过继过来作为刘邦基的子嗣,让曾氏抚养。几天后,曾氏写了一份供词到县里,说:“自己的公公有儿子赡养,自己的养子也不是孤儿,生父也健在,并不需要我来多此一举。并且,我已经答应我的丈夫一起死去,怎么能食言呢?”

县令则说:“赴死容易但是守贞洁难,现在,你的子嗣也已经立好了,不要因为这种承诺耽误了大事。”曾氏不得已暂时答应下来,但在五年之后,公公就病逝了,等到办完丧事后,曾氏就将自己所作的诗文全部焚烧,绝食十四天而亡。

曾氏在丈夫死后,多次想追随丈夫而去没有成功,林家怕承担责任所以屡次上告县令。县令多次劝说,并且,想出了一个“孝节两全”的办法。但是,在公公死后,曾氏还是毅然决然的选择了追随丈夫而死。曾氏寻死是为了自己对丈夫的承诺,这在当时本就是普遍的贞洁观念。

但是,曾氏也把这当成自己的贞洁观,当时的人们总说“饿死事小失节事大”,可见,贞洁在当时的社会对妇女是何等重要,而妇女往往也是自愿去用非常极端的方式去守住自己的贞洁。

这个“贞洁”,在中国传统社会的基本含义是:女性没有出嫁之前,不得与父亲之外的男性接触,以保证自己的绝对贞洁;女性也不能在出嫁之后,与其他男性有任何接触,当然,也包括发生各种关系,一直到生命结束,这就是他们所谓的“贞洁”。

后来,又衍生出以下含义:丈夫去世妻子不得再嫁,保持你的贞洁一直到死。如果,碰到别的男人侵犯,则应以身殉节,若死后未被侵犯,这个女人就是“贞烈”。丈夫死后,能追随丈夫死去的妇女是“贞烈”中的最高层次,故事中的曾氏就是一直在追求着这个最高层次的贞洁。

还有一个故事,道光年间,安徽桐城地区发生洪灾,女子快被大水淹没。而此时,有一男子拉了一下她的手臂,这女子羞愧难当,于是,就将自己的左臂砍下。其实,天下间像这样的故事还有很多,上面所说的这些女子,或许还能找到些许的理由,但是,更有些匪夷所思的故事。

清初,有一寡妇在入城的时候,被门卒远远的看了几眼,说了几句闲话,最终,她忍受不了,就绝食自杀了。还有更可悲的王氏,在家午睡,风吹的门帘微动,她怀疑是有人偷看。王氏悲愤之下痛不欲生,即使丈夫与公婆都劝她“只是风吹动了门帘,无须在意”。

但是,王氏始终无法释怀,最后上吊自杀。

这件事没有任何的佐证是男人偷看,只是因为怀疑被人偷看就自杀,这说明,当时的社会对贞洁的观念到达了何其极致实在可悲。

当时,更多的情况是,女子在未婚夫死后,也会以死相殉,留下清名。康熙时,扬州有一位池氏,没想到,她的未婚夫在打仗时死亡。吴家想让池氏改嫁次子,池氏知道了,竟上吊自杀了。这是未嫁而死的例子,寡妇被逼改嫁人自杀的事也很常见。

据清史记载,还有许多为夺取财产,而逼迫女子改嫁的事情不在少数。其实,历朝历代,诸如此类的事情很多,相比较今天“妇女能顶半边天”这样民主法治社会,那些为了守贞洁而荒诞的丢弃自己性命,这是十分荒唐的做法。

可以说,在古代,那些妇女在“饿死事小失节事大”这一魔咒的催眠下,承受了常人并不能理解和想象的苦楚。

参考资料:

【《二程全书·遗书二十二》、《清史稿·列女传》、《郎潜纪闻三笔》、《扬州画舫录》】

,