编者按:除旧迎新,岁岁年年,你可能过了很多个春节。关于春节,你也可能有了许多记忆。

遥远或不遥远的记忆,总有一段乃至几段,最是让人刻骨铭心,也最是令人不断回味。

虎年春节,已经迈着坚实的步伐向我们走来。随着新春一起到来的,还有独属于我们内心深处的春节记忆。

年复一年,在这些记忆中,你会发现,有关儿时的一些记忆,在岁月长河的涤荡中似乎并未远去,反而历久弥新,让人回味无穷。

办年货

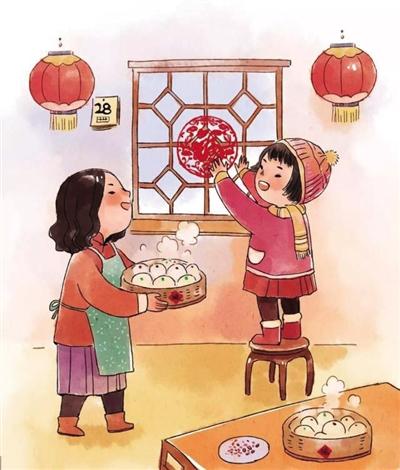

齐打扫

生拢火

拜大年

过小年

我们的节日 春节

光阴带不走记忆中那团橘红色的小烛光,它时而泛起过大年的往事,且让我感觉越来越清新活泼。

掰着指头盼过年,是小时候的常事。吃好吃的、穿新衣服、尽情地玩耍,是每年最快乐的一段时光。

小孩子们的快乐时光,就是在年三十那天,人手一盏小烛灯——一种自制的小灯,在罐头瓶里点燃一根小红蜡烛,闪动着橘红色的光,透过瓶身散射到地面。

记忆中的小烛光与我的小年货总是难解难分,在家人们忙着扫尘、送灶王爷时,小烛光如七彩阳光般暖暖的闪现着。

每年大人去办年货的那两天,就是小孩子们在家度过的最期盼、最漫长、最难熬的日子,以至于玩耍起来都不“专心”。

我边玩儿边听外面的动静。听到父亲的牛车一进大门口的声音,我和小伙伴就挤到窗户那里,透过玻璃上用嘴里的热气嘘出来的拇指盖大小的地方,看见了满身霜花的父亲,我立刻跑到门口接他。

父亲进屋后,顾不上眉毛、胡子上还带着霜,就从口袋里往外拿东西。我急切地想看到我的两样小年货:一包小蜡烛,有红的、白的,2B铅笔那么粗,10公分左右长;几条扎头发的绸子,两侧都带着小锯齿儿,五彩夺目的。其他的一些年货,“洋火儿”“洋油”等都由母亲放好。

独属于我的这两样小年货,被我用亮亮的纸包起来,收在大柜子的抽屉里。每天至少拿出来看两三遍,就等着年三十早上,把绸子扎在我头上,才算放心。然后就盼着赶快吃完团圆饭,天刚一擦黑,我就迫不及待地点上小蜡烛,出去找小伙伴们玩耍,比比谁的小灯好看。这也是儿时的春节我最期盼,也最快乐的时光。

年三十前还有一个重要的仪式——祭灶。祭灶的时间各地不一,北方通常为腊月二十三,南方为腊月二十四。不管哪天,一定摆在灶台上几样美食。对任何一家人来说,这个仪式都很重要,祭灶要贴上“上天言好事,下界保平安,四季平安”这样的对子。儿时的祭灶给我印象最深的感觉,就是祭灶不仅为了免灾,更重要的是为了祈福。我见过父亲祭灶的仪式,也见过他领着全家人送灶的场面,父亲一直用严谨的态度对待这件事。

腊月二十三又称“小年儿”,自这天开始就有年味儿了,这种过年的氛围,一直会持续到正月十六,父亲会告诫全家人从这天起不许打牲畜,更不要训斥孩子。大人们忙着准备过年期间的各种吃食,小孩子每天忙着玩耍,屋内屋外弥漫着笑声。不知从谁家的门缝儿里溜出来的浓浓的饭菜香味,与家家户户一派喜气洋洋的祥和景象完美融合。

扫尘,是每年腊月的一件大事。腊月二十四这天,全家人早早就起来了。搬东西的、扫灰的、刷墙的、擦洗的,大家齐上阵,来一次彻底的扫除和清洗。过年若没有一些习俗和规矩,就缺少了很多乐趣和仪式感,扫尘就是准备过大年的重头戏。

家里刷墙的活多数是三哥干的,这个时候他自制的那把大刷子,派上用场了。三哥把一些黄蒿子紧紧地绑在一根长杆上,拿着它轻而易举地扫到屋顶和各个角落。粉刷过程中,他的脸上布满灰尘不说,还溅上了好多白灰点子,像个花脸儿,但三哥完全不在意,一边干活一边吹着口哨儿。刷完了头遍,他坐在土炕上盘起双腿,抽一支烟或啃个冻梨。第二遍后,墙差不多干时,大家铺炕席、擦桌凳,一同忙活。但大柜子两扇门上的铜挂件,每次都由母亲来擦,她用棉花蘸上草木灰,仔细地蹭着,擦得铮亮。这时,父亲站在小柜子上,给东墙上的挂钟一圈圈地上着弦,这是那个年代家中比较高级的摆件了。母亲擦完柜门又忙起别的活,顺便把吊灯的玻璃罩内里也擦得锃亮,好让它在年三十晚上发挥最大的亮度。

冬夜的星光笼罩着小山村,洒落在雪地上。第二天一睁眼,就看见晨光在屋内洁白的墙上滑动着,年味儿越来越浓了。

年味儿

转眼间,似乎还在小孩子梦中的年三十,带着喜气就到了。每当各家陆续响起鞭炮声的时候,就说明年三十真的来了。小村庄顿时热闹起来。年三十一早,吃完早饭我就拿出了那几条绸子,让嫂子帮忙扎在头上。我过年的新行头是一双麻绳纳底、小圆口的花布鞋,还有一件花上衣和一条蓝背带裤子,都是母亲亲手为我做的。

父亲和二哥两人写的春联、大福字,红纸黑字,透着喜气。写好的春联,将按照要求贴在大门、房门和墙上。

贴年画也是过年的习俗之一,不过那时的年画就那么几种样式,不是年年有鱼,就是胖娃娃、老寿星这些。因此,总有几张和往年一模一样,只是把旧的揭下去,换上来同样一张新的而已。每年贴画时,母亲总是全程监督,跟着父亲在屋里走来走去,以确保每一张都贴得端正。对母亲而言,年画贴得好,也预示着全家一年到头平安顺遂,也是好兆头。

霞光给山峦披上了外衣,映着上面的积雪。微风摆动着红火火的大灯笼,也吹拂着喜气洋洋的各家院落。象征好运与福气的喜鹊,落在房后的树上报喜,村庄到处都充满喜气。

父母每天都乐呵呵地准备过年期间的各种吃食。蒸豆包、花卷、糖三角、苏子包,铁锅里烀肉的香气,惹得小孩子直流口水。还有母亲的那盆绿豆芽,她每天早晚过两遍清水,水还不能沾一丁点儿油腥。先用笊篱把豆壳慢慢地撇出去,用手轻轻地捞出豆芽,然后再过一遍水,重新捞到大盆里,盖上干净的白纱布,放在温度适宜的地方,等待被制作成餐桌上的美味佳肴。如今,已经很多年没吃到母亲做的那种绿豆芽了,每每想起那种味道都回味无穷。

那时的日子既简单又有趣。年三十的团圆饭和不息的拢火,犹如刻在了记忆里一样。团圆饭绝不能马虎。这时,就是家中的“大厨”们大显身手的时候了,切菜的、炖菜的、炒菜的,忙得热火朝天。当各种精心准备的饭菜摆了一桌子时,父亲也温好了酒,一大家人围坐在一起,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容,在欢声笑语中推杯换盏。阳光透过窗户纸洒在摆满菜的炕桌上。开饭前,我们先给父母拜年,然后按照辈分大小围坐一大桌。父亲给大家都倒了酒,张罗道:“来,来,过年了,都喝一点儿!”小孩子们也每人给倒了一点果酒,父亲开玩笑道:“老姑娘,别喝醉了,果酒后反劲儿啊!”父亲的话逗得大伙都看着我笑。我一边吃着饭,心思早就飞到了身旁的小蜡烛那,就等着天黑后,点燃我的橘色小烛灯。

席间,父母还说起这一年的收成、存款,并计算着来年的花销。席间碗碟交错,笑声爽朗。

太阳羞红的脸越来越小,说话间它到了西山后,余晖没有使天立刻变黑,而是渐渐地由灰白变成了深灰。父亲给我做的小烛灯,马上就要点亮了。他把红色的小蜡烛贴到罐头瓶儿里,瓶颈上系根绳子做出来的长长的拎手,绑在一根小木棍上,用来挑起小灯笼。天还没黑,小红蜡烛的橘光就闪亮起来,那团橘红色的光,随着我的跑动,也在我的四周欢腾着,把我的小花鞋映得更好看了。小孩子们就拎着这束光,在几家院里,出出进进地玩耍着。

天色渐渐暗了下来,每家都在院子里准备好了那堆“拢火”。生拢火是当地的习俗,除夕之夜在院中生起一堆火。拢是全家人都聚拢到一起,生起一堆火,预示着连年生生不息的好运,像燃着的火一样旺盛。生拢火时,用一些废木头、树根子、木棒子等摆成圆锥状。在“圆锥”里放好引柴,以生火之用。火堆刚燃起时,先控制着火势,等吃饺子时,让拢火变得最旺,预示来年旺盛的时运和财运。听老人们讲,这个习俗是村里的传统,已沿袭很久了。哥哥们在院子里,就等着划一根火柴,“圆锥”就舞动起火苗了。

小孩子们围着拢火喊着、跳着。在我的记忆里,这堆拢火也是很深刻的。每到这样的夜晚,每家除了点燃一堆拢火,其他该点灯的地方也都点亮了。家家户户都亮堂堂的,照着故乡的雪夜,一片清明。

我坐在父母身边,跟着凑热闹也包起了年夜饺子。包饺子时,大人们偷偷地在几个饺子里包了硬币,一连夹了几个饺子都没吃出硬币,我有些懊恼,父母不忍看我扫兴,于是在他们悄悄地“指点”下,我也终于吃出了一枚特殊含义的硬币。

外面的那堆拢火咝咝地吐着吉祥之光,散发着吉祥、五谷丰登之气。尽管我面前有很多好吃的,橘红的小烛光也在我的眼前闪着光花。父母还不断地嘱咐我:“老姑娘,精神点儿,别睡着了。”但我的眼皮还是不停地打架,起初,我还隐约地能听见家人们的说话声,随后就进入了梦乡,梦里的小烛光,橘红橘红的,映着小伙伴们的笑脸,彩绸子,小花布鞋……

朦胧间,墙上的挂钟响了十二下。在接二连三的爆竹声中,父亲端上了年夜饺子,母亲喊醒了我。院中那堆拢火正噼里啪啦地响着:条条火舌汇聚成一大片红彤彤的火光,舔着寒气,释放着光芒,照亮了四周,映红了全家人的面庞。它不负人愿,恰好燃到了高潮。飞溅的火星儿,如串串小红灯笼,伴着青烟冲向漆黑的夜空,笑声、欢呼声又一次迭起。远处的山间,回荡着二踢脚的高嗓门,两挂小鞭炮跳着霹雳,此时的小村庄也沸腾了。

不息的拢火,渐渐地恢复了心率,等着稳稳地迎接大年初一的第一缕晨曦。

当朝阳自山那头渐渐升起的时候,小村庄迎来了大年初一,我又添了一岁。那束小烛光还在眨着眼睛,院中的拢火用剩下的几缕青烟告诉人们,它已完成了今年的使命。

太阳站在山巅上,俯瞰着喜气萦绕的小村庄。家家户户开始出门拜新年,街上一时间热闹非凡,见面互道一句吉祥话,笑容在每个人的脸上绽开。

时至今日,物是人非。但每想起儿时故乡过大年的一幕幕,就有说不完道不尽的乐趣和兴奋。

现在,人们几乎每天奔波忙碌于喧嚣和繁杂中,或许好些人已淡忘了昔日浓浓的年味儿,但乡村过大年的淳朴与欢乐在记忆中依然真切。

光阴流转,逝去的是青春年华,不变的是对故乡的思念。每当霓虹闪烁的除夕之夜,那团橘红色的小烛光,依旧在记忆中闪动,透过这束小小的光,我仿佛看到了大年夜故乡院中那不息的拢火,听到了亲人们带着乡音的祝福和爽朗的笑声……

,