科学的播火者

——查谦早年的教育生涯

查乐平 查小蕙 查乐年

2021.11.22

2021年11月22日是祖父查谦先生诞辰125周年纪念日。本文回忆了他在上世纪二三十年代在南京普及现代教育科学救国的往事,纪念他对中国科学教育进步所作出的贡献。

中国最早的海归物理学博士之一

1920年7月,查谦(字啸仙)进入美国明尼苏达大学研究生院学习,1923年6月获得博士学位。查谦于1923年7月12日从旧金山乘船回国,27日抵达上海。著名物理学家、原台湾中央研究院院长吴大猷先生在《早期中国物理发展的回忆》[i]中统计,中国人获得物理博士学位的人数,在1920年之前有三位;1921年到1925年之间有九位。

查谦,1921年

著名物理学家、北大原副校长沈克琦先生这样评价了十位早期归国的物理博士对中国物理教育的贡献:“留学在我国高等教育和科学发展中曾发挥重要作用。我国现代高等教育起步很晚,1916年才有5名物理学本科生在北大毕业。20年代,其他高等学校设置物理本科,一批欧美名校博士归国,成为奠基人,如胡刚复(1918)、颜任光(1920)、饶毓泰(1922)、李书华(1922)、查谦(1923)、叶企孙(1924)、吴有训(1927)、萨本栋(1928)、王守竞(1929)、周培源(1929)等,括号内数字为归国年份,在这些前辈的领导下,我国的课程设置、教学制度等与欧美大学是接轨的。” [ii]正是这些留学回国的高级人才,归国后全身心地扑在了办学和教学上,为建立和发展中国的物理教育事业付出了艰苦卓绝的努力,也因此中国的物理教育从二十年代中下开始走上正轨,同时也推动了中国的高等教育的稳步发展。他们是中国物理教育的开拓者和奠基人。

投身物理教育

归国后,查谦受聘于东南大学任物理系教授。在系主任胡刚复先生的带领下,查谦与其他教授共同努力最先将美国的物理教育制度引入了中国,东南大学是中国第一个在物理系中开办了实验课的大学。在东南大学的第一个学期,查谦讲授了两门物理基础课,《普通物理》和《数学物理入门》。当时东南大学的学生中有严济慈、施汝为、赵忠尧、吴学周和柳大纲等多名后来的中科院院士。1925到1927年查谦担任了东南大学物理系第二任系主任。

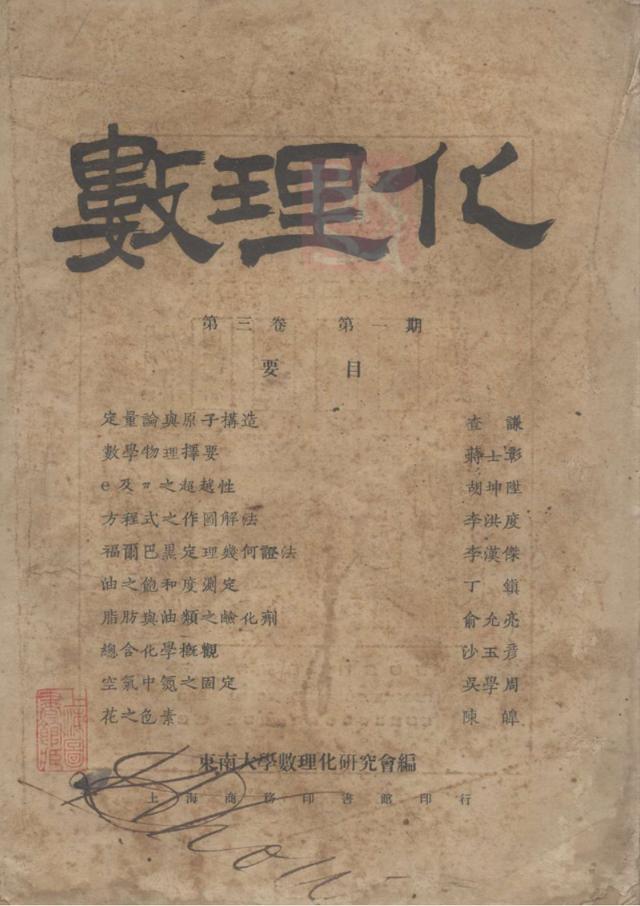

1923年12月,东南大学的学生学术组织--数理化研究会编辑出版的《数理化》杂志第三卷第一期,刊登了查谦在数理化研究会发表的演讲《定量论与原子构造》。杂志编辑在文章的开始时写道:“此篇为查啸仙先生在本会演讲原稿。讲后不及三小时,口字房即为火所毁,时十二年十二月十一日夜间也。”这就是有名的东南大学理化楼火灾,1923年12月11日晚,由于电路短路引起的大火,把胡刚复先生用了五年时间建立起来的、中国大学里的第一个物理实验室毁之一炬。在胡刚复先生的带领下,查谦发挥他精于实验设计的特长,协助胡刚复先生较快的恢复重建了物理实验室。

吴大猷先生在《早期中国物理发展的回忆》中特别提到在早期中国物理发展中发挥过重要作用的三所大学,北京大学、东南大学和清华大学,他写道:“第二个是东南大学系统。先是南京高等师范,后变成东南大学,后来在国民政府期间又改成中央大学。在这个系统中,最早的教授是1915年的李耀邦先生...1918年之后,胡刚复先生...1923,1924年,查谦先生。” [iii]

编审物理教科书

作为中国第一批物理教育工作者,除了授课外,查谦还参与编译了中国第一代的物理教科书。《中国早期大学对物理教材的编译概况》一文中记述:“这一时期(1912年到20年代中期),我国第一批到国外留学物理学专业的毕业生陆续归国。其中著名的有:何育杰、夏元塛、张贻惠、胡刚复、丁燮林、颜任光、李书华、饶毓泰、查谦等我国最早受过西方系统教育的物理学家,他们回国后致力于我国大学物理教学,同时也能独立译著物理学教材。”[iv]

查谦除了自己编译物理学教材以外,他还参加了全国物理教科书的审定。1928年中华民国大学院(教育部的前身)审查教科书委员名单中,包括了当年几乎所有科学教育文化界的知名人士。其中物理学科的审查委员有四人:吴有训(主席)、丁燮林、查谦、杨允中。

[v]

中国科学社

中国科学社是中国留美学生于1915年在美国康乃尔大学创办的现代科学学术团体,1918年随着留学生的回国而迁到南京,总部就设在了南京高等师范学校(后来的东南大学)。查谦回国后就加入了中国科学社,并担任了中国科学社主办的中国最早的科学杂志《科学》月刊的编辑员(编委)。当时编辑员的主要任务是为《科学》撰稿,查谦的文章《空气中之与电》发表在《科学》第九卷第四期。在1924年中国科学社举行的第四次春季讲演中,查谦也做了同一题目的报告。以后,查谦还担任过中国科学社学术评议与奖励的评议专家。

几十年后,查谦曾对当年在东南大学的同仁王琎(季梁)先生的孙子王天骏先生回忆过这段时光:“当年我们大部分学自然科学的留学生,包括你祖父和我自己,思想都很单纯,一心想走‘科学救国’的道路。我们有一个自己的团体,叫‘中国科学社’。季梁先生不仅是一个热心的参与者,还是一个积极的组织人和领导者。大家经常在晚上一起开会,讨论发展中国科学事业的各种问题。科学社几乎每月都会组织活动,把我们这些从事科学研究和教学的社员联系在一起。中国科学社还办有我们自己的杂志,叫《科学》。季梁先生是学自然科学的,但他的中文和英文的根底都很深,人又严谨认真,因而,他在很多年里都是《科学》杂志的主编。当年做所有这些工作,大家都是尽义务,都是在业余时间里做的。”[vi]

普及教育

1923年,教育家陶行知先生在南京开办了南京安徽公学(中学)。为保证教学质量,陶行知先生从教材开始严格把关,认为教材是办好教育的第一步,教材一定要有权威性。在中国还没有通用的中学教材的情况下,陶行知先生出面邀请了当时的著名学者们为安徽公学编写教材。许多学者欣然接受了任务,免费为安徽公学编写教材,其中梁启超、张伯苓等编写了《国文》,孙洪芬编写了《化学》,查谦编写了《物理》、秉志等编写了《生物》。[vii]南京安徽公学的物理和化学实验设备也都经过查谦和孙洪芬审查后才购买。

由中国文化教育著名人士发起的, 陶行知先生为总干事的中华教育改进会,是中国当时最大的教育社团。1924年,中华教育改进会设立了多个研究小组,分别研究当时中国初中等教育发展中的若干问题,在物理教育方面成立了两个研究小组,高中物理教科书研究小组由叶企孙先生负责,物理教学实验研究小组由查谦负责。[viii]

1926年10月10日,在江苏省立第三师范学校庆祝建校十五周年的庆祝会上,查谦做了题为《中小学教师与科学》的演讲,提出了“科学之发达,功在中小学教师”的理念。在演讲中,查谦简要地回顾了人类社会从太古神话时代进入到哲学时代,再进入到科学时代的历程,他提出了中小学教师所要做的、而且只有中小学教师可以做的三件事:一、传播已有的科学知识;二、提倡非空想精神—即实验精神;三、灌输科学的良好精神—即小心谨慎和锲而不舍,虚心、忍耐和彻底。

1926年10月10日江苏省立第三师范学校《弘毅》杂志

科学教席和中央大学

1920年代后期,中华教育文化基金董事会在各国立大学的物理、化学、植物学、动物学和教育心理学等五个学科设立科学教席。1929到1932年,在中央大学,查谦被聘为科学教席。

到1937年,各学科先后担任过科学教席的人数为:化学八人,物理九人,动物学八人,植物学五人和教育学七人。化学和物理学科的科学教席名单是:“张准、曾昭抡、陈熀、张贻侗、曹任远、林兆倧、庄长恭、王星拱(以上化学)。查谦、吴有训、柳金田、朱物华、黄巽、文元模、魏嗣銮、丁绪宝、潘祖武(以上物理学)。”[ix]

查谦在中央大学物理系的学生、“台湾的科技教父”李国鼎先生曾回忆道:“当时中央大学物理系有教授六人、助教八人、学生七十余人,系上的教授都是一时之秀。”[x]查谦的学生中包括后来曾任美国物理学会会长的吴健雄女士。李国鼎先生在上学期间组织成立了中央大学物理学会,查谦是物理学会的顾问。物理学会曾经邀请了各大学的知名物理教授,如周培源、叶企孙、王守竞等举办讲座,查谦在物理学会讲座的题目是《量子论之磁的解释》。

中央大学物理学会手册一页:讲演记录

著名冶金学家戴礼智先生是查谦当年的学生,他在几篇回忆文章中写道:“大学三年级的主要课程有热力学、分子运动论、数学物理等。查谦老师讲授三年级课程。查老师是留美博士,专门研究光电效应。他有极强的记忆力,是三、四年级的主要老师”[xi];“(《近代物理》)讲课的是查谦老师,采用的课本为《原子结构学》。同学们背后常称呼他为查博士,我们很爱听他讲课。”[xii];“查谦老师在我们三年级时给我们讲过‘热力学’、‘分子运动论’和‘数学物理’。他有特别好的记忆力,书中的数学公式他均能默记写出。那时的教材都是采用国外的课本。他每次上课,只带两支粉笔,书上的数学公式一一地给写出。他是安徽人,口齿清楚。他写的中文字也很优美。英文的发音也正确。”[xiii]

查谦讲授的热力学、物性论、热学等课程介绍

戴礼智先生还回忆了当年的校园生活:“从海外归来的教授则西服革履,但也有些衣饰异常朴素的教授与普通人无异,如物理系的查谦老师,化学系的张江树老师,他们虽从美国的著名的大学回国,日常穿着极为一般的布长衫。”[xiv]

李国鼎先生回忆过查谦推荐他入职金陵女子大学的往事:“我是1930年冬在国立中央大学完成学业的。当时主修物理辅修数学。1931年9月,金陵女子大学吴贻芳校长请我大学时物理教授查谦博士推荐人选。查老师就推荐我。我接受了聘书。前往任教。”[xv]

1932年7月,查谦离开南京前往武汉,出任国立武汉大学理学院院长兼物理系主任,为武汉大学物理学科的发展作出了重大贡献。以后担任了华中工学院筹备委员会主任,第一任院长,继续了他的教育生涯。

查谦和夫人及三个儿子,前排左一父亲查全性,1929年摄于南京。

感言

近一个世纪前,包括查谦在内的中国知识分子,在军阀割据、战乱纷飞的极端艰苦的环境里,满怀着“科学救国”的理想,以他们的知识、才智和信念点燃了中国现代科学和教育之火。一百年来,他们播下的火种已经燎原,中国的现代科学和教育从无到有,从弱到强,为之奋斗了终生的前辈们可以安息了。

(作者:查乐平,美国匹兹堡大学物理学博士、四川省百人计划引进高级人才,核磁共振成像专家;查小蕙,美国康奈尔大学化学博士、加拿大渥太华大学医学院教授;查乐年,美国罗斯-霍曼理工学院电子工程硕士、美国思科公司数据科学家。)

[i]《早期中国物理发展的回忆》吴大猷2001年

[ii]《木铎金声集——贺赵凯华教授八十华诞》,沈克琦。秦克诚、刘寄星主编,高等教育出版社,2010年

[iii]《早期中国物理发展的回忆》吴大猷2001年

[iv]《中国早期大学对物理教材的编译概况》王延峰《大学物理》第22卷第10期 2003年10月

[v]上海《申报》1928年4月6日

[vi]《往事回想-为纪念祖父王季梁逝世四十周年而作》,王天骏,博客中国

[vii]《陶行知年谱》P.77 朱泽甫 安微教育出版社1985年

[viii]上海《申报》1924年6月21日

[ix]《庚子赔款的“退还”和使用》,黄延复,《近代史资料》总70号,中国社会科学出版社,1988年

[x]《我的求学与教书生活在故乡南京》,李国鼎,《南京文献》第1 辑,东南大学出版社,2002年

[xi]《我学习物理的回忆》,戴礼智,《20世纪中国的磁学和磁性材料纪念册》 P.31, 1999年

[xii]《从理论到实用(I)》,戴礼智,《物理》,中国物理学会第23卷第7期 1994年

[xiii]《从理论到实用(III)》,戴礼智,《物理》,中国物理学会《物理》第23卷第12期 1994年

[xiv]《从理论到实用(III)》,戴礼智,《物理》,中国物理学会《物理》第23卷第12期 1994年

[xv]《回忆30年代初在金女大任教并贺金女大80周年庆》,李国鼎

推荐阅读:

39年前,武大校长刘道玉在华工30周年校庆大会上的贺词(外一篇)

,