张詠华和她的回忆录《艺海搏击60年》。

“我是1949年进的易俗社,今年迎来了易俗社的110周年,我的内心非常高兴,也非常激动。可以这么说,我是在易俗社成长,在易俗社生活,在易俗社发展。”近日,著名秦腔表演艺术家、西安易俗社名誉社长张詠华在接受记者采访时忍不住感慨:“易俗社就是我的家。”

从小山村里走出来

1940年,张詠华出生于西安长安县(现为长安区)终南山下的鸭池口村。她这样回忆:“走出我的家门向远处眺望,巍峨的山峰尽收眼底。但是在我父亲的眼中,这郁郁葱葱的山峦不是赏心悦目的景观,而是必须翻越的屏障。常年给人打工的他,由于在关中难以找到活路,只能翻越秦岭到陕南给人家干苦力活。尽管十分辛苦,仍挣不够养家糊口的钱。那时的我,对于家的印象,就是父亲手提几双自织的草鞋,迈着沉重的步伐,向深山一步一步走去的背影,还有母亲无奈的叹息声。”

由于家境艰难,张詠华在一岁半时就和奶奶相依为命。由于奶奶有些力不从心,又将她寄养到姑姑家一段时间,“从稍懂事起,我就知道家中贫穷,无力养我,我是家中的负担。颠簸的生活逐渐培养了我吃苦耐劳的品质,我暗下决心,不能成为负担,待我长大了一定要争口气。我相信只要勤劳,就能改变命运。”

说起走上秦腔表演的道路,张詠华小时候就喜欢,“我那时就经常听隔壁六叔拉琴,他是在易俗社里拉板胡的。9岁那年,我随姑姑来到易俗社看戏。看到舞台上秦腔艺人的表演,站在观众席间的我想象着自己站在舞台上表演的样子,冥冥中就觉得与秦腔有特殊的缘分。”

1949年,张詠华考入易俗社,从此开始了她的从艺生涯,“进了易俗社不但可以学习文化知识,还可以学习唱戏。能学文化,我就很高兴,当时高兴得一夜没睡觉。后来是坐着马车到了西安,来到了易俗社。”

易俗社里名家云集

凭借清澈洪亮的好嗓音,张詠华顺利考入易俗社。

“1949年7月的一天,我怀着激动的心情,到易俗社报到,成为易俗社第十四期学生,我们当时也是易俗社的第一批女学生。每个学生报名时,第一件事就是‘授名归组’。由新生部主任孟天行查看花名册,将已命名的新名字告知学生,我原名张永娥,后来改为张詠华。随即被归入已编好的旦角小组,各小组是按生、旦、净、丑进行编排。”说起当年的老师,张詠华很是兴奋,“为我们新生部配备的师资力量雄厚,真是名家云集。主任是孟天行,生活老师是张彩英、杨甫玲;导演教练有刘毓中、李可易、田少易、鲁义民、杨实易、王天民、路习易、刘建中、杨令俗、宋上华等。由于老师比较多,每日练功时总是呈现出一派朝气蓬勃的景象。我们这班同学,大部分来自穷苦家庭,生活贫困。进入易俗社后,有了比较好的待遇,真是做梦也想不到,都感到非常幸运。”

在秦腔艺术舞台上放光彩

进了易俗社后,张詠华每天早晨第一件事就是练声,温习老师前一日的教学内容。在老师教学和反复练习中,她领悟了秦腔演唱的技巧。随着技艺提高,张詠华渐渐成为剧社的中坚力量。

张詠华12岁时就在《白蛇传》中饰演主角白素贞,浑厚婉转的唱腔和层次丰富的表演赢得众人瞩目。自此,她在易俗社担纲主角数十年。至1995年退休的46年间,她经常辗转在全国各地巡回演出,铿锵的唱腔、奔放细腻的表演风格,使她收获了大批的戏迷。

张詠华的戏路宽,嗓音饱满,唱腔激昂豪放,表演细腻传神。从艺多年来,她塑造了几十个戏曲人物形象而受到社会多项好评与奖励,演出的代表剧目有《庚娘杀仇》《游西湖》《走雪》《红灯照》《游龟山》《冼夫人》《三回头》《貂蝉》等。1958年西安市青年汇演《三滴血》,她扮演李晚春获表演奖,并被评为陕西省建设社会主义“红旗手”先进代表;1981年西安市秦腔访日团赴日本东京演出《游西湖》,她扮演李惠娘获广大观众喜爱;1982年她排导的《庚娘杀仇》获导演荣誉奖;1984年陕西省首届戏剧节她扮演新编历史剧《冼夫人》中的冼夫人获表演一等奖;1990年易俗社赴北京参加纪念徽班进京二百周年,她扮演《走雪》中的曹玉莲获特别荣誉奖;1998年“西凤杯”陕西省电视戏曲百家演员在中央电视台“九州大戏院”栏目播放她的《冼夫人》名段欣赏,还有《三回头》和《走雪》。

“那时候经常在晚上演出,快开戏的时候也会碰到不高兴的事,哪怕是受了天大的委屈,我都告诫自己,绝对不要生气。生气影响嗓子,晚上还要演戏。”在张詠华的眼里,表演秦腔戏是最重要的事情。在接受记者的采访中,张詠华还拿出了一个当年的笔记本,上面写满了她记的笔记,“这里有易俗社的宗旨,有易俗社的规定,我把这些记了一辈子。”

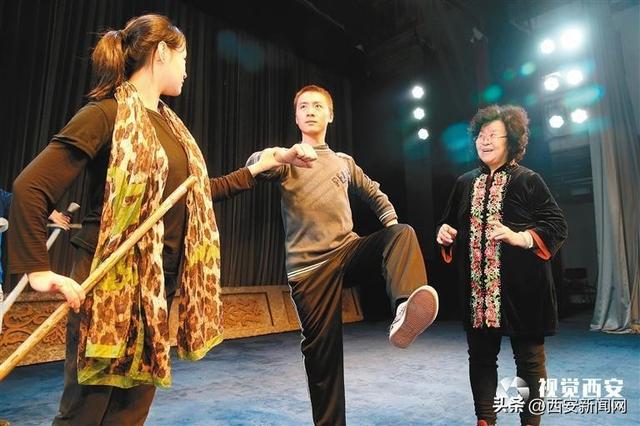

张詠华(右)为年轻演员说戏。

退居幕后继续教学生

从易俗社退休后,张詠华依然舍不得离开这个充满回忆的地方。她不仅出版了自己写的书《艺海搏击60年》和自己的唱腔专辑,还免费为后生晚辈传授技艺。

2015年,易俗社改建,乔迁新居的张詠华将自己的房间当作舞台,只要有学生来请教,她就一招一式悉心指导,把多年来掌握的技法诀窍倾情传授。退休至今,她从未缺席过一场学生的演出排练,坚持亲临现场指导学生排戏。

何雨馨是张詠华的得意门生,进入易俗社时只有16岁。2019年,何雨馨考入易俗社,张詠华将她视为自己的接班人,严格教学、亲身示范,还常常把珍藏的戏迷来信拿出来与她共勉。有时还会换上戏服、甩动水袖、翘起兰花指,和学生们一起唱上一曲。看着学生们认真努力的模样,张詠华常常是忍不住热泪盈眶。

“作为演员,我很享受站在舞台上演唱的每一刻;作为老师,我很欣慰看到秦腔表演艺术后继有人。”从9岁到82岁,张詠华的人生是在苦学秦腔、表演秦腔和教学秦腔中度过,她的生活一直与秦腔有着紧密的联系。

2019年,张詠华荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章,在得知这个喜讯后,张詠华发自内心的高兴。业内人士评价:“这是对这样一位为易俗社、为秦腔表演艺术‘如老黄牛般’耕耘了一辈子的艺术家最高的评价。”

看着当年演出的照片,张詠华感慨:“我们那时候学戏,都是大的教小的,有着传帮带的优良作风。易俗社对我们一直有着高标准、高要求。咱们易俗社的创始人,也都是大知识分子,都是有学问的人,他们希望用戏文培养人。这个作风,我们还要一直传承和发展下去。”(文/西安报业全媒体记者 曾世湘 图/西安报业全媒体记者 尚洪涛 实习生 王煜涵)

来源:西安新闻网

,