公元266年,经过司马懿、司马师和司马昭三代人的经营,司马炎完整而和平地接受了曹魏帝国,改国号为晋,是为晋武帝。公元280年灭孙吴,三分归一,成就了空前而短暂的大晋朝。

晋朝得天下来的太容易了,既没有像明朝那样有和少数民族的惨烈搏斗,也没有如唐、宋般从群雄割据的混战中杀出一条血路。

而且开国后面对的外部环境也是相当安逸,周围没有一个重量级的少数民族政权。

但是偏偏那么稳的局面,却被八王之乱和之后的五胡乱华给彻底打破了,到底是什么原因导致了西晋灭亡,这里我们尝试从经济学的一个微观角度来聊聊这个话题。

杜预的故事先从一个故事开始讲起吧,故事的主人公杜预是晋朝的一员重臣,西晋建立后,历任河南尹、安西军司、秦州刺史、度支尚书。

当然他更为人所熟知的身份就是灭吴之战的统帅,三家归晋最后一战中,他可是立了大功。

不过除了具备卓越的军事才能外,杜预更善于农事。毕竟,在古代农业才是最根本的一件大事,民以食为天,老百姓吃不饱肚子,国家也不会稳定。

咸宁四年(278年)秋,兖豫诸州郡连降暴雨,就是现在河南大部、山东西部、河北南部这些地区,发生了大面积涝灾,作为还算理性的皇帝,晋武帝马上派出了得力重臣杜预去现场解决问题。

杜预到了地方上一看,很意外,他本以为是当地没有修筑堤坝才会造成洪水泛滥的。

实际情况是,河南地区农村一带到处都是各种堤坝和蓄水池,他就觉得很奇怪,为什么河南遍布堤坝,还是会有涝灾呢?

仔细调查后,杜预发现问题了,原来堤坝是修了,但是问题就是筑的堤坝太多了,有些河道上密密麻麻遍布了好几道堤坝,这些数目繁多的私堤严重阻碍了正常的排水,所以一旦下雨就很容易出现某处决口,从而导致洪灾。

于是杜预下令,除了符合朝廷要求的堤坝外,其余违法建筑一概拆除!

正当杜预命令军队动手的时候,当地的世家大族出现了,原来这些堤坝都是他们修缮的,他们希望杜预冷静处理,不要太冲动!

世家大族灭吴的大统帅杜预做起事来一向是雷厉风行,但是这次他居然沉默了,这伙人的来头太大,以至于他也不得不避其锋芒。

这些人到底是什么背景?

先看下杜预去的主要地方:豫州,其中有一个郡非常出名就是颍川郡。这个地方在汉晋两期,占据着极其重要的位置,因为当地有一帮能量很大的豪族:颍川士族集团。

作为当时公认的士族三巨头(颍川、南阳、汝南)之一,几乎贡献了一大半的顶级治国人才。

颍川地区人杰物灵,士族众多,最大的世家大族有三家,分别是荀家,钟家,陈家。

这三家都出来了什么牛人呢?

说一下最著名的几位,荀彧(yù),荀攸,陈群,钟繇。

这里重点说下故事的另一主角荀氏家族,当时荀家在朝廷有两位实力人物,荀顗([yǐ])和荀勖([xù])

荀顗是荀彧的六子,他走上官场,除了父亲荀彧的功勋和自身的名望之外,主要是靠着司马懿的提携。荀顗协助司马懿发动高平陵政变之后,就牢牢的绑在了司马氏的战车上,在司马氏的篡权道路上,荀顗一直是司马氏的追随者,后来位至太尉,封临淮康公。

而另一个颍川荀氏的成员,荀爽的曾孙荀勖担任过司马昭的重要谋士,后拜中书监兼侍中,掌管机要多年。在他的提携下,荀勖的弟弟荀组也官至司空,司徒,太尉;荀勖的儿子荀藩也做过司空,可谓一门三公。

在西晋荀氏家族到达了它的鼎盛时期,而荀家最大的田产就在河南地区,这次出面阻扰的头面人物就是荀家。

杜预知道这背后的水太深,荀家这个硬茬他惹不起,只好返回朝廷,上呈条陈,把这个情况反映给晋武帝,希望晋武帝出面下诏,解决河南的水患。

这些奏章后来都收在《晋书·食货志》中,杜预指出这次洪灾的真正原因

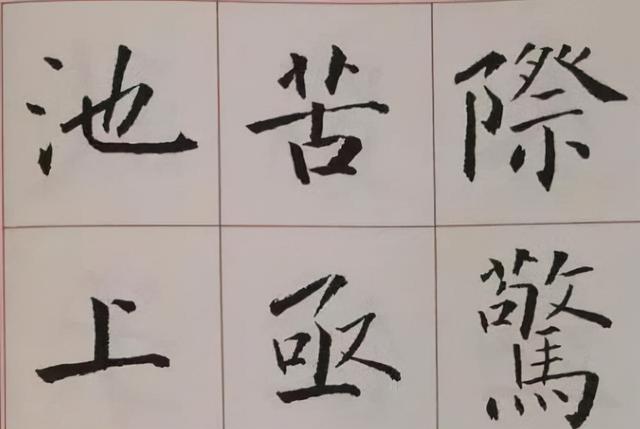

“陂堨岁决,良田变生蒲苇,人居沮泽之际。水陆失宜,放牧绝种,树木立枯,皆陂之害也。陂多则土薄水浅,潦不下润。故每有水雨,辄复横流,延及陆田。”

同时他也提出了解决的办法:就是坏陂宣泻。

“以常理言之,无为多积无用之水,况于今者水涝瓮溢,大为灾害。臣以为与其失当,宁泻之不蓄。”

意思就是不合理的要拆掉,那些建造比较合理的汉氏旧陂旧堨及山谷私家小陂可以修缮,来防止洪灾。

“魏氏以来所造立及诸因雨决溢蒲苇、马肠陂之类,皆决沥之,“宜大坏兖豫东界诸陂,随其所归而宣导之。”

坏陂的计划如果能实现,那么到明年,河南地区就又是一个五谷丰登的丰收年了。

“水去之后,填淤之田,亩收数锺。至春大种五谷,五谷必丰,此又明年益也”。

但是晋武帝压根就没有采纳杜宇的计划,在两晋时期,是中国历史上一个非常特殊的年代,当时的士族地位非常高,到了东晋,甚至出现,“王与马,共天下”的说法意思是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之。

皇帝不敢得罪士族,自然就否决了杜宇的上书,那么对于颍川的荀家来说,难道他们那么聪明的人也不清楚其中利害吗?非也

外部性对于颍川的豪族来说,他们有很强的动力去修建水坝,虽然修建水坝有很高的成本,对于修建者来说,修筑水坝,可以防洪涝,避免洪灾来的时候,淹没自家良田。

这从经济学上来讲,这个行为可以降低损失,产生一个正的利润,所以他们才会有动力去修建这个水坝,注意,这个行为仅仅是代表自身的利益,而不是为了朝廷修堤坝。

但是,对于整个河南地区来说,因为你们只管自己修水坝,不管整个考虑到排洪的影响,那么修建这个水坝的社会成本会变得很大,因为各地的小水坝群会阻扰正常的排水,最终引发更大的洪涝灾害。

但是这些世家大族可不管,反正有洪灾的话,损失由大家共同承受痛苦,但是修建水坝本身所带来的好处却是我一家独享。

所以他们发动在京城里的高管亲戚们,逼迫皇帝不得采取杜宇的计划,

说到这里,我们可以引出外部性这个经济学概念了。

“外部性”(Externality),是公共经济学里的一个重要概念,外部性指一个人或一群人的行动和决策使另一个人或一群人受损或受益的情况。即决策者造成的影响,一部分被外界所承受,从而导致均衡状态下决策者做出偏离社会最优的决定。

外部性可以分为正外部性 (positive externality) 和负外部性 (negative externality)。

正外部性是某个经济行为个体的活动使他人或社会受益,而受益者无须花费代价。

负外部性是某个经济行为个体的活动使他人或社会受损,而造成负外部性的人却没有为此承担成本。

看上去有点绕,用大白话解释下

经济负外部性意思就是作为经济的主体比如荀家,你修筑堤坝这个行为对河南地区的其他民众造成了很大影响,如果发生洪灾,产生了损失,这个成本与后果却不完全由荀家一人承担,广大老百姓跟着一起分担了。

西晋灭亡的推手有同学会问,如果现代社会遇到这种问题改怎么办呢?比如我们经常在新闻中看到有些工厂在生产过程中排放的污水、废气、废渣,最后都是让整个社会付出了代价。

解决办法就是采用科斯定理

科斯定理是指在某些条件下,经济的外部性或者说非效率可以通过当事人的谈判而得到纠正,从而达到社会效益最大化。

怎么谈判呢?政府先要明确产权,比如把工厂周围的使用权赋予周围居民,工厂不给居民们赔偿费就别想在此设厂开工

工厂主就会衡量,到底是给的赔偿费合算呢,还是自己投入设备想办法减少污染更便宜。

而晋朝的洪灾问题也可以这么处理,朝廷说这块土地是我的,你要修堤坝必须给我交一大笔使用费,当地豪族就会盘算了,如果不修堤坝,一旦发生水灾后,会产生多少损失,如果这个损失值大于朝廷的使用费,那我还要修,如果低呢,我就不修了。

而朝廷有了这一大笔钱,一旦发生洪灾,也可以给当地农民更多的赈灾补助。

当然啦,前面说了皇帝没有采纳杜预的计划,背后的原因就是荀家为代表的士族极力反对,这也反映了晋朝后来灭亡的一个最根本的问题,士族力量过于庞大,导致中央对地方的控制力变弱,被动分权了。士族只关心自己的家族利益,完全不顾及朝廷的整体利益。

西晋可能是历史上权力最弱的朝廷,各地的地方豪强和士家大族把持了地方事务,并且与中央朝廷的官员同气连枝,盘根错节,造成了朝廷的旨意根本无法抵达到底层的群众,这已经不是皇帝能够扭转的了,皇权在无法对抗豪族后,司马氏的皇帝才把亲戚们都分封到大国去做王,掌握一国的军政大权,期望以此来对抗士家大族和地方豪强的势力。

但是没想到,这些诸侯王们最终却成了毁灭西晋的大推手。

,