8 月 22 日,“米修与木心:幽灵的交遇”陈丹青主题分享会现场

木心是惜字如命的人,据说米修也是;木心酷爱玩弄字词,据说,米修也是;米修以诗人之名问世, 中途转向绘画,而木心原初想当画家,其实毕生沉溺于作诗……以我对米修的粗浅读解,以我和木心的交谊,他俩都是极度狷狂、任性、一意孤行的人。

——陈丹青

在不久前完结的“2020 木心文学周”压轴活动中,木心美术馆馆长、著名画家陈丹青进行了“米修与木心:幽灵的交遇”的主题分享。活动现场,陈丹青提到将于 9 月初在上海当代艺术博物馆开展的“米修与木心”联展,欢迎大家去到现场观看。

转瞬,陈丹青所提及的展览已顺利开展数日——由上海当代艺术博物馆和木心美术馆联合举办的“米修与木心”展,已于 9 月 8 日在上海当代艺术博物馆开幕,展期将延续到10 月 11 日,并于 10 月 14 日至 12 月 15 日巡展乌镇木心美术馆。展品包括两位画家近 50 件画作,以及各自的诗集。这是亨利·米修画作首次在中国展示,也是木心画作在上海首次展示。(展览信息,可参考:【展览预告】米修与木心)

“米修与木心”展览现场。图片来自“烟囱PSA”

亨利·米修是 20 世纪重要的法国诗人及现代主义画家,而木心则是死后闻名的中国画家与诗人。米修自学写作与绘画,声称“诗是驱魔工具”、“文学助人生活”,他的诗作,诙谐怪诞,他的涂鸦画作,指向极度自主的个人性。而木心的狱中笔记和微型转印画风景系列,摆脱传统水墨媒介,直取宋元绘画的致精微而广大的境界。

“米修对自己的文明记忆的拒绝是一种非常奢侈的姿态,而木心则像罪犯一样在守护他的小房间里那一点点艺术,这种对比也使得本次展览中二者的并置十分有趣。”在 9 月 8 日进行的展览开幕论坛中,陈丹青如是说。

在展览开幕之际,特别分享下面的文章给各位读者,文章来自青年学者、两届木心文学周的策划人之一的刘道一,他通过自己独特的视角与笔触,来呈现米修与木心的内在关联和迥异之处,两者是如何构建一场跨越时空的文化相遇的。

木心与米修:在想象的国度相遇

作者:刘道一

1.

不期然而然的心灵史。

当亨利·米修于1927年发表第一部诗集而受到法语文坛瞩目,并殷切而急迫地准备着他的“次航”[1]之时,他并不会知道,在即将抵达的那个对他来说仿佛“命定国度”,必将从根本上改变他、重塑他的“中央之国”,一个江南殷实之地的少年,孙牧心,已经降生到这个世界,浸润、成长于水乡乌镇的梅雨天气,努力地为着日后虽苦难频但仍硕果累累的艺术与人生,调整呼吸,初伸拳脚。

游历印度与日本之后的米修,由广东入境中国大陆(其时米修的父母已双双亡故,米修以更大的热情“背向西方”,而全身心投注于东方文化[2]),进而直达京城,一路阅读、领会,遭际纷纭而豪盛,在他渴求的眼光中,中国的思想流派、书法艺术、水墨山水乃至街头店铺的招牌、行路女子的颦笑,都使他的创作之思得到了前所未有的开拓,那启端于洛特雷阿蒙(Comte de Lautréamont)的诗意与文思,在中国大地上才真正得到了“启蒙”。

这趟旅程中他写下了《一个野蛮人在亚洲》(Un Barbare en Asie,1933),以当时的欧洲人罕有的态度,谦卑自称为“野蛮人”,在印度、日本、中国、斯里兰卡重新学习与认知,与他前一本游记《厄瓜多尔》(Ecuador,1929)所表达的失望情绪截然相反,这一次游历仿若他人生的“求道之旅”,“字里行间洋溢着喜悦和幸福。”[3]

而彼时,那沉浸在家人关爱与呵护的“喜悦和幸福”中的少年木心,虽然也不知道与他同一个时空下,正有一位来自纯正西方的文学人物,以极大的热情读解老子的精义与柳树的传奇,却也一步一步靠近着那些不该“过早知道”的深奥义理与“经国大业”,并最终在仿佛浩大无边的“塔下读书处”,真正面见世间文学与文明,并以一生的丰厚,坚信坚守着诗与思的精纯,那在之后的中国历史中,竟会“恶毒”的如同“得自深渊的知识”(Connaissancepar gouffres)而竟成为禁忌。[4]

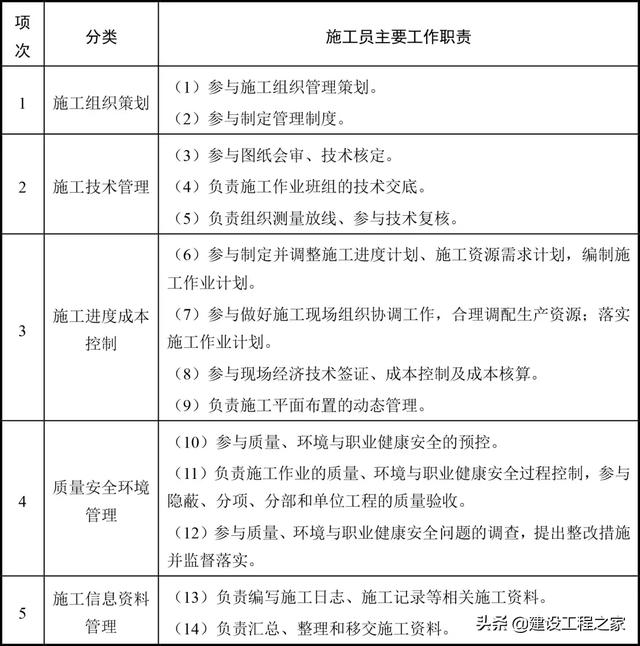

《无题》,木心,1985-90年,57×38 cm,石版画系列,收藏机构:木心艺术基金会。

与孙牧心日后成长中的受困、受挫,乃至遭遇审判、入牢下狱不同,三十年代从中国回归欧洲的米修,如同“学成归国”,顺风顺水,迅速收获了广泛的成功。《一个野蛮人在亚洲》很快被翻译成西班牙文出版,他的译者即是当时声誉日隆的阿根廷作家博尔赫斯(Jorge-Luis Borges),而当博尔赫斯这位同龄人后来回顾米修的创作生涯,将其评价为同代人中“在文学上无人可与之等量齐观”的创作者。

而更重要的,带着在中国和东亚其他国度所收获的灵感、玄思,米修开启他“在想象的国度中旅行”的创作序列,在这一时期他把自己从中国书法与水墨画中得到的启发付诸实践,诗画同步,在战争的恐怖、慌乱中仍坚持不懈,最终于1948年出版为诗集《别处》(Ailleurs)。也正是在这一年,大作家安德烈·纪德(Andrea Gide)著文《让我们发现米修》[5],向文坛与公众热情推荐米修的“想象”书写:

奇特的思维方式,出自坦诚,使米修不断超越陈规和已知。他追踪自己的感觉或思想,从不考虑其怪异,以至荒诞。将思想延伸、拉长,然后,像蜘蛛,悬在一根丝上,任凭诗意大作,整个地沉醉其中。这不禁让我想起了尼采的一句名言:我们真正诚挚的时刻在梦幻中。[6]

如“蜘蛛悬丝”、如“以笔盗梦”,纪德的表彰深切有力,可谓一锤定音,从此米修的文学创作之路愈发坦荡。

而另一件极为重要的事件也在那一年发生,与木心同样受教于林风眠门下的杭州艺专学生赵无极,终于搭上留学法国的末班车,辗转来到巴黎,(而木心则是在南方中国潮热的嘉义,与艺专同学席德进作别,准备赶回上海,迎候命运的安排)在朋友的引介下,与米修结识。在不久之后,米修看过赵无极新创作的八幅版画之后,不仅大力鼓励(与纪德对他的表彰遥相呼应),更配诗并作序,曰《读赵无极的八幅石版画》。这一组诗画并作的作品,之后以“米修与赵无极”的名义联名出版,为赵无极在法国艺界的发展,奠定基础。

而经由与赵无极的深入交流,米修自己的艺术创作也更加丰厚而多元,“画家米修”的形象,渐自彰显。在他们近四十年的友谊中,“米修与赵无极”或“赵无极—亨利·米修”经常是两人作品联展所选用的题目,对于那个冷战时代的东西方文化互动状况而言,实在是罕有的例子。[7]同时这也为今天“木心与米修的相遇”,隐隐埋下伏线。

时间推进到1984年10月,其时的米修身陷病中,时而进入谵妄。那时他已是法国诗坛无可忽视的要津人物,被后辈作家如勒克莱齐奥(Le Clezio)尽心追寻,大洋彼岸的艾伦·金斯堡(Allen Ginsberg)也将其称为“天才”——而也正仿佛是那个时代法国文化“大名字”的宿命一般,米修也在那个时候,带着他心念之中的“普世意符”[8](Universal Signs)之理型,与萨特、福柯、罗兰·巴特一起步入了“名人祠”的圣堂。

而木心在那一年,已经挣脱了生命中的“伦敦塔”,转身到纽约一所艺术学校,做了最老的“新学生”,(那时木心的年龄,则正与米修加入法国国籍时相仿)并在一对久居巴黎的画家夫妇的劝诫下,重拾写作,1984年的11月,木心的“散文个展”将登陆海外文坛,《联合文学》作家特辑的名称:“木心:文学的鲁滨逊”;而他在哈佛大学的首次展览,也在那一年进行,开幕式当天,木心端坐抚琴。

如果不是命运的捉弄,木心不会在米修身故之后,才终于可以成规模的发表作品,深耘画作;而也正是时空的交杂,命途的错位,才让我们对比对照,两位素昧平生的艺术家,深挚的“文意”与“画见”,由以再延伸、拓阔由米修在欧洲思想界所开启的思虑之问、“明道”之论。[9]

2.

在木心的思想世界,法国,尤其是巴黎的文化生活,无疑有着独一无二的文化价值。在回忆艺专时期的文字《此岸的克里斯朵夫》中,木心如是描写:

艺术家的生活模式?中国史上的参考过时而废。从欧罗巴的传记、小说、电影中借鉴,不期然而然要取十九世纪巴黎的那些公案轶事,作我们行为的蓝本。时空的差异像恶作剧,使我们的模仿极不如意。[10]

彼时彼地,在“模仿”的时髦中,如果让“艺专诸子”知道了其实在“二十世纪巴黎”,人们正热衷读着《一个野蛮人在亚洲》中对“中国”的盛赞,对“书法”、对“店铺”、对“少女们”的精到描写,恐怕那“时空错位”之感,就更是一发而难以收拾了。进入新中国,年纪渐长,做着上海中学里的老师,教书育人的同时,却发现那个遥远的“法国”,真的要成为一个“梦”了。

看样子是定局了

巴黎的盘子洗不成了

奋斗、受苦,我也怕

看样子是就这样下去了

平日里什么乐子也没有

除非在街上吃碗馄饨

此梦非彼梦的革命年代,观念的颠覆已成家常便饭,在“二十四岁,什么也不是”(米修在这个年纪,才刚刚开始接触文学)的世界观中,“吃碗馄饨”竟然“恰切”地与留学法国如前辈学长赵无极那般的悠游艺苑,几乎可以等量齐观——在这个意义上,文学与艺术也早就被这一片现世的“混沌”,打败了。

有时,人生真不如一行波德莱尔

有时,波德莱尔

真不如一碗馄饨

而哪怕是到了纽约,完成“世界文学史”讲课长旅,启程赴英格兰之时,木心也仍旧不会遗忘自己曾经的“艺术梦”、“法国梦”,哪怕是话中带有揶揄,犹是揶揄中,却还是可以品味出些许的“不甘”:

我少年时的“漂流世界”之梦想,首念是渡红海大西洋抵马赛而直奔巴黎,英、德、意、希腊,那是在法国獃熟獃腻之后的事,如今竟是这样绕道兑现少年时的梦想,过程又是一波三折,三波九折,我早被弄得麻木了,罗曼谛克的渣滓也没了。

残渣也被抛离在彼岸了之后,那“绕道兑现”的艺术梦,又何曾行止在伦敦。从巴黎这个意识投射的“原点”出发(米修晚年的写作之地),早年发蒙于“茅盾书屋”的世界文学想象,织就了一幅幅奇妙“纸上行旅”、只为作者的创作意念而存在的奇幻世界地图。在《哥伦比亚的倒影》、《西班牙三棵树》、《伪所罗门书》、《巴珑》、《我纷纷的情欲》诸书中,以《都灵》、《锡耶纳》、《黑海》、《黎巴嫩》、《匈牙利》、《在保加利亚》、《华沙四日》、《莫斯科之北》、《开罗》等题目所展开的,以文以笔的“漂流世界”,这些木心实际上未曾亲身抵达的“现实”界域,都在想象力驱策之下焕发出“灵性”的辉光。而《遗狂篇》、《恒河·莲花·姐妹》、《大宋母仪》、《第二个滑铁卢》、《再访帕斯卡尔》、《魏玛早春》更打破“时—空”的界限,于思维的边界,兴发另一种“古今中西”对话的可能。

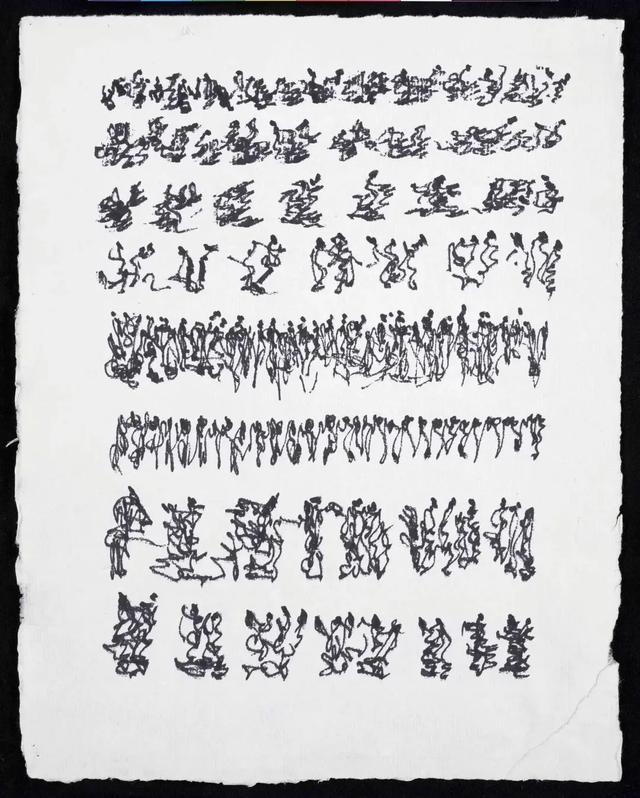

上:《无题》,亨利·米修,1974年,33×26 cm,纸上毡笔,私人收藏。

下:《纠缦卿云》,木心,1977-79年,32.7×21 cm,纸本彩墨,收藏机构:耶鲁大学美术馆,作品由罗森奎兹公益基金会捐赠,捐赠发起人:亚历山大·梦露,罗伯特·罗森奎兹,B.A. 1962。

3.

从木心的身寓纽约而心驰万里,同样可以照见米修“想象世界”的繁复图景,而这也正是纪德对米修最为激赏之处:

亨利·米修的视像能力将他带向新的旅行:坐在椅子上的旅行;在想象国度的旅行。我们没有时间跟随他到这些地区,普通地图上找不到,但他自己画了地图。《在大加巴拉尼国旅行》,这是一本奇特的书的标题,它并不能使人想起拉伯雷,也不能使人想起斯威夫特或者布特勒的作品。亨利·米修无益教诲和感召我们,也无意做格列佛或埃瑞璜式的讽刺,但有意使我们惊奇,如同我们读《水手辛巴达》的历险故事时那样。……在这里没有任何教益,没有任何“教训”可以吸取;这是一些完全无偿的、完美的发明。[11]

与木心的以那些“实质”地名书写“虚指”事项的想象力运作不同,米修很少在自己的虚写类作品出使用现实的地点说明,也就是说,在“虚”与“实”的界限上,米修保持着高度的区分。而事实上,米修所热衷并得到激赏的思虑之旅,其灵感的源头,正是他在中国旅行时所读到的小说《镜花缘》。

在十八世纪,一个中国大作家绞尽脑汁,他需要一个绝对奇幻的故事来打碎世界的规则。他发现了什么?他的主角,格列佛式的人物,来到一个国家,那里的商人试图极为廉价地卖东西,顾客坚持付出奇高的价钱。此后,作者以为动摇了宇宙和星球世界的基础。这个中国人觉得,一个如此了不起的想象,在别处根本不存在。[12]

在米修的思想意趣中,“打碎世界的规则”恰恰是最为核心的关切,以凌厉而充满东方智慧的创作(无论诗歌还是绘画),重探人类文明的更多可能,则是是米修同时代的法国知识分子的普遍追求。[13]与谢阁兰的从碑帖引发诗情,瓦莱里借助对王维的理解推进诗艺不同,米修从《镜花缘》中找到了完全经由想象力建构一个“非道德”训诫意义上的“埃瑞璜”(Erehwon)[14]的巧思之路。而且对米修来说,他在《一个野蛮人在亚洲》对《镜花缘》所做的评价,其实也完全地可以切合在自己的身上。当他点出“一个如此了不起的想象,在别处根本不存在”的时候,也正预示了他未来所要做的,就是把他从中国汲取到的灵感,写出那一部精彩的、已成为法国文学史经典的《别处》。而且,米修对想象的“内在空间”的探索不曾停息,随后的创作,一方面是他愈加深入探索生命内在神秘向度,借助吸食迷幻剂而完成的《凄惨的奇迹》(Misérables Miracle,1956)等奇异篇目,而另一方面,就是他在与赵无极的切磋对话中,日益成熟圆融的抽象绘画。

米修的以中国水墨完成的抽象画,有着独异的视觉表现力,以其独有的方式面对西方绘画的“再现”(Representation)教条,意欲“动摇了宇宙和星球世界的基础”,重新思考“线条的意义”:

我之所以觉得与其以文字,不如以画笔来反映世界,就是为了与我珍贵的、最真实、最隐匿、最自我的方式,而不是几何形式,或者屋顶,或者街尽头,或者土豆和盘中的鲱鱼建立关联。我要开始进行的就是这种研究。[15]

在此,米修从三个方面重新定义了“画笔”的指意:首先,对米修来说,“绘画”必须区别于订件,无论出于宗教、政治或经济的理由,为了宣示神圣或祭奠高明,那样的公共性与公众性,是米修所必须避免的;其次,在使用“画笔”来表达的时候,米修实际上在践行一种“私人语言”(Private Language)的“述行”(Speech Act),只有通过“最隐匿”与“最自我”,才能够达致“最真实”,因此其画境与画意的“真理性”(Truthfulness),只有通过画家个人的“内在空间”来鉴别、认定;再次,米修与西方现代主义奉为圭臬的“典范”创作划清界限,通过对于“屋顶”、“街尽头”、“土豆和鲱鱼”、“几何形式”的一一列举、一一否定,米修将塞尚以降的“现代”创作置于以其自身标准(“最自我”)来判定的“非真实”界,在这个意义上,米修必须重新开启一种创作(或许正是林风眠—赵无极—木心的系谱所不断追寻并屡有创获的),作为“西方绘画的异端”的米修自谓:我要开始的就是这样的研究和创作。

《无题》,亨利·米修,1969年,69.5x150.5 cm,纸上印度墨,私人收藏,瑞士。

4.

将“绘画”称作“研究”,这其实是不寻常的画家自道,而米修在绘画领域的挚友赵无极,则简洁而清晰地道出了米修通过“绘画”所要“研究”的对象,无疑正是“中国”:“米修敬仰中国文明,他非常喜欢中国字,他的绘画充满运动感,同时令人想起中国书法。”[16]在赵无极的回忆中,他与米修的会面,经常是在讨论纸张的选用、笔墨的技巧,虽然从未当面向米修指出其一反欧洲传统的绘画作品与汉字书法艺术的紧密关联,但在赵无极的心中,已经非常笃定地确信米修在精神上与书法的内涵相通:

米修曾到中国旅行,十分了解中国和中国文化。他是否了解中国人眼中诗与画的联系?当时我没有想到这个问题,后来也一直未敢问他,我相信他早就发现了这种他的画往往如象形文字,是一种反映生命萌动的书写。[17]

赵无极的观察与判断,也可以在《一个野蛮人在亚洲》的相关文字中找到对应的描述。在1933年为该书所撰的“新书预告”中,米修以第三人称刻画他的“中国形象”:“他一读再读哲学家、圣人和诗人的作品。他研究或饱览每种语言及其文字的语法。最后,尤其是他还观望“街上的人”,看人们如何笑,如何愤怒,如何打手势,如何指挥,如何服从。”[18]对于现实的“文化中人”的“研究”,无疑是赵无极所谓“反映生命萌动的书写”的最佳注脚,从而,也就是在对表意文字下的意会人群的观察,让米修竟然深切地实现了对中国文化的认同与领会。

少女的面容上标明了她们从中出生、从中长大的文化。

少女们的面容,我第一次看见,在香港,在广州。奇迹似的面容,中国仿佛永远保有二八佳龄。自初梦中醒来,在那么多世纪之后,依然如此鲜妍无双。花的灵魂,鱼的灵魂,脚踏实地却又天真信赖,深深自矜却又任情欢笑,啊你曾令我心悦诚服!少女、中国、美、文化……穿过这我领悟了一切,一切以及我自己。

从此我以另一眼光来看世界。[19]

从《过往》(Passages,1950)的回顾中,我们可以形象地看到,行走在广东街头的亨利·米修,仿佛“得到道之人”,“少女们的面容”作为喻指,指涉“从中长大的文化”,而正是在汉字文化的氤氲氛围中,他开始用“另一眼光”来认识世界,用“另一方式”来“反映”世界。在对方块汉字的悟解之外,老子与道家的思想,也是米修的一个重要资源。[20]同样是在面对程抱一的时候,米修坦诚指出:“从道家的角度读我的诗,更能抓住要义,它胜过了精神分析和语言学探究。”[21]更有甚者,法国评论家高岱尔更将米修视为有望在西方创造新的《道德经》的哲人:“米修在中国和印度所受影响,集中一点,便是佛学与道家的互揉,那是一种融合对立的方式,它开启了西方的《道德经》。”[22]而不论米修如何看待这样的“他者观点”,当他自己在处理相应的题材的适合,也正是会“自然而然”地运用道家的思想来做出一个西方人的“自然”之说,这其中极有代表性的,是他对于“汉语”特质的言说:

当我听到中国话的旋律,便感到摆脱了许多错误,摆脱了一些不良习性和日常生活造成的激愤情绪。

与中国话相比,其他的言语都显得迂腐、滑稽、单调,令人发笑,十足的军人语言。

汉语,与众不同。它没有井然有序、挤来挤去的语法,组词构句灵活多变。不依权威和定法。单音字撩起不确定的反响。其语句有如微弱的欢呼。说得贴切点,这种语言是唱出来的。与汉语打交道,你一上一下,再上,停在半空,向前冲去。

汉语留在那,在自然中仍发挥着作用。[23]

《无题》,亨利·米修,1960年,60×140 cm,纸上印度墨,私人收藏,法国。

当我们理解了米修通过重新认识“自然”,而将中国文化与中国文字书写作为他创作的“另一眼光”的来源,也就更可以体会,在他对中国书法的“研究”以及对赵无极创作的评论中,其实正蕴藏着他的艺术理念的内核,而这也正是最可以和木心的艺术创作对比互堪的。在发表于1975年的《中国意符文字》一文(为当时的一本题为《中国书法》的专著所做的序言)中,米修的几段论述,则几乎可以视为是他艺术创作上的“夫子自道”:

抽象,即自我解放,冲破感性的局限。

在书法——时间的艺术,线性与奔跑的表达——之中,令人起敬的(除了和谐、活力、控制力外)是自发态,几近爆破。

不再模仿自然。象征,用线条,用激情。

即刻和闪电的苦行。

汉语具备这种能力。到处,它为人们提供独创的机会。每个字散发一种诱惑。

绝对轻盈是中国人在文字中顺遂的命运。[24]

有哪位西方的艺术家曾如此阐述语符与形象的关系吗?将“表意”的功能与“形象”的领域相联系,在意义的范畴下寻求“自我解放”的生活世界,在“表象”的界定中宣告“不再模仿自然”,而这也就是他所释论的“墨戏”的根基。申论以汉字为基础[25]的“墨戏”,首先为“墨迹的游戏”证明,以客观化、陌生化的“墨迹”来称谓“线条”,以尽可能地排除其“描摹物象”的能力,木心晚年所做“转印画”,更将“游戏”之维推向极致,纸面拓印后水墨的痕迹,完全无可预期,而“作者”在其上的勾描旋留,同样是随机而偶然;其次,也包含“笔墨游艺”的意味,在一些论述中,米修也强调绘画本身的“自我消解”,如《对绘画现象的思考》一文中的阐述:“用毛笔,随意涂出黑点,须臾间,面孔消失”[26];第三方面则可以说是“墨色的戏剧”,因为除了老子思想、书法艺术以外,米修对中国戏曲也有着深厚的兴趣,在书中长篇讨论中国的戏剧艺术,认为中国戏剧有“讨论智慧”的层面,是西方戏剧自希腊悲剧以来所缺乏的,因此也就将“智慧”的意味读入了以书法为代表的抽象艺术形式之中。从他的“墨戏”之思,就可以发现,在如下论述中,米修实际上阐述了自己画作的“创作谈”:

在墨迹中变得高贵,一条细线,一条,没有任何嗅味

不为解释,不为展示,不重叠,不宏伟

更像是遍地的起伏,曲折,仿佛有一群闲荡的狗

一线,一线,或多或少,一条线……

碎断,起始,防不胜防,一线,一线……

滚动,蜿蜒,延伸,为了梦幻,为了消遣,为了繁衍……[27]

在一连串的否定之后,米修这个西方绘画的逆子,“为了梦幻”、“为了繁衍”的“执笔者”,也就为我们接引出木心晚年的“转印画”画境。如果说米修终究还是在“作画”,尽管他“不为解释”、“不为展示”,取消了造型艺术的通常意义上的内容,但是,这种从书法艺术而来的“新创作”,却仍然是“绘画”,画家的“意向性行动”(Intentional Action)仍然在于某种“意象”(Image)的实现,无论采取怎样的技法。因此,如果按照米修的“反表象”立场来审视米修的抽象画,他仍旧是不彻底的。真正将米修的所谓“墨戏”发挥到极致的,恰恰正是在上世纪九十年代末,木心在纽约创作的那一批画作。

他所展开的图景,远意茫茫:不是宋元人的所谓“远意”,更不是登临与眺望,而是,他从未去过他精心演绎的地方。早年的转印画,江南幽灵出没其间,晚年系列,不知他从哪里“看见”他亲手经营的洪荒。他不必看见,看见了,便无有这些画。他以诗句遨游各国,但从未去过,就我所知,除了莫干山,他也不曾亲履华夏的名川,更别提欧美的崇山峻岭。[28]

有了木心的作品作为“鉴照”,我们或许可以回答米修,真的“另一眼光”,恰恰不是“看见”:看见了,执意了,“便无有这些画”,便无有这些“想象国度的旅行”。

木心在乎“灵智”。写作,画画,但凡有所依傍、对照、仿效的手段,他一概抵触。他招供自己的写作基于“步虚”、“凭空”,是真的。他不藏书,写作没参考,画画亦然。[29]

《浦东月色》,木心,1977-79年,20.9×33 cm,纸本彩墨,收藏机构:耶鲁大学美术馆,作品由罗森奎兹公益基金会捐赠,捐赠发起人:亚历山大·梦露,罗伯特·罗森奎兹,B.A. 1962。

从中国的“灵智”传统出发,以更其推进的方式,木心与米修会面在透辟而凛然的“洪荒”,意兴激荡之间,隐微幽邃的波澜画面,充盈思想的流光。从米修所折射的玄远的精神光谱出发,当我们重审木心先生的文字,又会发现在他的早期名篇《哥伦比亚的倒影》中,有一个段落,仿佛正说出了他将要在“转印画”的“偶然与巧合”之下,塑构的“观看”的个中况味:

踽踽独行到哈德逊河边,邂逅“文艺复兴人”,五指并紧的古典款式使我联想起逝去了的寒却了的无数可怜的细节,那么,我想重过一遍的不是我个人的生活,那么说“只有生活在一七九八年之前的人才懂得生活的甜蜜”的泰雷兰德不能算是傻瓜,那么现在真是一个不见赧颜羞色的世纪,那么我眼前的一片水不是哈德逊河(什么河呢),河水平明如镜,对岸,各个时代,以建筑轮廓的形象排列而耸峙着,前前后后参参差差凹凹凸凸以致重重叠叠,最远才是匀净无际涯的蓝天……那叠叠重重的形象倒映在河水里,凸凸凹凹差差参参后后前前,清晰如覆印,凝定不动……[30]

回归观看的诡谲与审慎,当观者步入美术馆的高大殿堂,“重过一遍”并不属于他或她的生活,木心的转印画或米修的水墨抽象,都构造了极大的视像障碍,“如果…那么…”的精确因果(Causality)不复存在,而只有幽微玄妙的画作排列而对峙着,并时而道出如“大音希声”的反诘——那么,现在真是一个不堪“深邃”的时代?随墨迹印象而再赋形、赋意的《战争前夜》、《艾格顿荒原狼》、《歌剧》,是因顺、不割的玄理参同,对观于自我而随性随兴,如叙说太虚之语的诸种“骚动无限”,《无题》之画,本就是感官妄动影影憧憧而必然参参差差的“匀净无际涯”。也是在这个意义上,法国批评家贝尔特雷(Bertele)发其先声的米修评论,在此则更可以对这两位智性而内在丰沛的诗人艺术家传奇般的“相遇”,做颇可玩味的判析:

没有人比他更善于通过书写或绘画来挖掘这些“内部空间”,其中有身体和心灵、神经和精神的哲学无人涉足的领域,在那里的冒险将我们带入不可知事物的最隐秘的边缘,最危险的,但也是最显露、最敏感的地带。[31]

而正是这样悖论般的观临与对照之下,我们才有可能如纪德般感召,并沉淀下这一个命题:通过米修,让我们重新发现木心。

注释

[1]亨利·米修因与父亲意见不合,而于1920年离家出走,开始了他的首次“出航”,在这次航行中他游历了不莱梅、哈瓦那、里约热内卢、布宜诺斯艾利斯以及纽约,并从一次海难中逃生。这为他日后广泛的世界“旅行”,奠定了经验基础。而在此意义上,米修的“次航”也就可对应于柏拉图对话录《斐多》篇中苏格拉底对自己的“次航”即向真理的探寻之路的喻指,在从1927年起始的这次旅行中米修到了中国,并通过对中国文化的了解而彻底更新了自己的创作理念与思想图景。

[2]在晚年接受程抱一的访谈时,米修将自己到中国的根本“意向”表述为:“我当初到中国去,并不是去寻觅什么异国情调,而是被内心的本能需要所驱使。我所获得的,也不限于一些题材,而是一种新关照、新语言。”程抱一:《法国当代诗人亨利·米修》,《外国文学研究》1982年第6期,第3页。

[3]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第19页。

[4]《得自深渊的知识》是米修于1961年出版的诗文集,是他通过记录吸食毒品过程中的幻觉历程而完成的系列著作(另一种“新语言”)的其中一种,在此则指涉“西化”思想在极端时期被定义为“毒草”,从而木心领受西方文化的引领而创作的“耶鲁三十三幅画”以及《狱中手记》就有与米修的“毒品报告”可堪对照的面相。

[5]该文原本是为一次同主题演讲而撰写的讲稿,在演讲因故不能举行后,纪德将演讲稿直接出版,很快引发阅读和评论米修的热潮。

[6]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第34页。

[7]据赵无极自己的回忆:“我到巴黎六个月后便结识了米修,我们很快结下莫逆之交。”而且米修本身完全拒绝西方记者的采访,但当有中国文化人拜访的时候,都会热情接待,程抱一和罗大冈都在此列。见刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第23页。

[8]参见牛津大学出版所出版的米修专论:《亨利·米修:诗歌、绘画与普世意符》(Margret Riguad-Drayton:HenriMichaux: Poetry, Painting, and Universal Signs,Oxford:Oxford University Press, 2005.)

[9]在这一主题上,有刘阳博士的题为《论中西文化交流的个人媒介——以程抱一、赵无极和米修为例》一文,发表于《孙景尧教授周年祭纪念论文集》。

[10]木心:《温莎墓园日记》,印刻出版社2012年版,第246页。

[11]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第2页。

[12]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第36页。

[13]关于米修、巴尔蒂斯等法国艺术家、诗人的中国关切,相关研究可参见:Li Xiaofan Amy: ADistant Dream: Balthus, Henri Michaux, and the Chinese Aesthetic Tradition,Word & Image,2018/07,Vol.34. Iss.3

[14]由作家布特勒所创作的虚构地名,为“Nowhere”的字母序反写,由此也泛指经由文学创作虚构的“乌有之乡”,只是在通常的意义上,这样的创作总是伴随着道德训诫或政治理念,而米修的“幻境书写”则仅仅遵循“文学上正确”(Literary Correctness),并无“文以载道”的使命议题。

[15]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第8-9页。

[16]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第29页。

[17]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第29页。

[18]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第14页。

[19]程抱一:《法国当代诗人亨利·米修》,《外国文学研究》1982年第6期,第9页。

[20]在这一点上,与米修同调,木心也在哲学上最认可老庄思想,认为古典中国以思想内涵论,“中国哲学家只有老子一个,庄子半个。”见:木心:《文学回忆录(1989-1994)上册》,广西师范大学出版社2012年版,第173页。

[21]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第3页。

[22]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第183页。

[23]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第109页。

[24]杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第210-214页。

[25]米修在中后期的写作中仍一以贯之地坚持其对中国文化“字本位”的极大推崇,在《睡法醒法》一书中有如是论述:“无与伦比的中国在那,我无法走近,无法抵达。然而,其书写美妙的文字令我神往,向我示意,而我却不能久久记住,令人惭愧的无知。”杜青钢:《米修与中国文化》,社会科学文献出版社2000年版,第123页。

[26]米修:《米修诗选——我曾是谁》,杜青钢译,漓江出版社1991年版,第16页。

[27]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第102页。

[28]陈丹青:《张岪与木心》,中国美术学院出版社2019年版,第168页。

[29]陈丹青:《张岪与木心》,中国美术学院出版社2019年版,第164页。

[30]木心:《哥伦比亚的倒影》,印刻出版社2012年版,第153页。

[31]刘阳:《米修:对中国智慧的追寻》,南京大学出版社2007年版,第2页。