《儒林外史》是清代吴敬梓创作的一部以知识分子为主角的长篇讽刺小说,一般英译名是The scholars,再翻译回汉语就是“学者们”。

然而,这个译名过于简单化,也很偏狭。因为在中国封建社会,“知识分子”这个词的外延是相当宽泛的,除了专业学习之外,也可以包括一般的读书人,朝廷中翰林、学士等文职官僚,以及通过了科举考试却闲居在地方上的乡绅,而整部小说中,后者所占的比重要比前者多得多。

知识分子题材在中国古典小说中占有特殊的地位。同以往小说中常见的绿林好汉、小姐公子、神仙鬼怪、帝王将相等题材比较起来,知识分子题材往往缺乏吸引人眼球的神功法术,没有史诗性的战争场面,也感受不到快意恩仇的江湖人生。

如果贸然地加入这些噱头,效果只会更加糟糕。《儒林外史》中“青枫城大战”等情节可以看做类似的尝试,结果证明比较失败。

因此,知识分子题材很难得迎合普通市民的阅读口味,受众面相对小一些。

但是,知识分子题材更像是写“人”的小说,更具有人世间的味道,围绕这一群体可以牵涉进更多的社会阶层,所以具有独特的价值。

而《儒林外史》又不同于一般的关于知识分子的小说。以往以知识分子为主角的小说,大都是些才子佳人式的爱情故事,笔墨的重点在于渲染文人的情感经历,对于爱情之外的东西关注的比较少,更是从来没有像《儒林外史》这样把知识分子作为一个特殊社会群体集中描写,反映他们的日常琐碎、喜怒哀乐。

吴敬梓一口气塑造了几十个文人形象,基本上涵盖了封建社会末期知识分子阶层代表性人物。而作者的笔调又充满了嘲讽,他笔下大多是些文人圈子里的病态人物,比如被科举榨干了灵魂的可怜虫,表面清高骨子里卑琐的假斯文,附庸风雅、沽名钓誉的假“名士”、假“高人”。

对这些人物,吴敬梓毫不留情,尽可能地暴露他们的丑态。

当然,《儒林外史》中也有一些体现作者道德追求和人格理想的正人君子,比如杜少卿、迟衡山等等,但由于融入了过多理想化的因素,反倒使这些人物形象很难打动人、感染人,况且这样的正面形象数量也很少。

所以,《儒林外史》这部小说绝对不是替知识分子立传,为知识阶层歌功颂德的“赞美诗”,而是一部暴漏文人们在封建科举制度下的“浮世绘”!

《儒林外史》中讽刺的首先是那些奔波在科举道路上、沉湎于功名富贵幻想中,饱受折磨、摧残却乐此不疲的可怜虫,比如书中的周进和范进等人。

60岁的周进读了一辈子书,胡子都考白了,最后却仍然是个童生。万般无奈只得托关系到薛家集任家庭教师,但即使是为儿童开蒙,“童生”的学历水平也是在太低了,因此不但薪水少得可怜,还要处处受窝囊气。

侥幸考中秀才的梅玖就可以对他摆臭架子,中了举人的王惠就更加不把他这个小小的童生放在眼里。而周进也只能低声下气忍气吞声。自己一把年岁,却被毛头小子称作“小友”,又得在举人老爷面前自称“晚生”。

别人拿他的学历和年纪开玩笑,周进脸上虽然羞得红一块白一块,却还得捧着酒“承谢”众人。

王举人痛快淋漓的享用了一顿美晏佳肴之后,周进自己却用老菜叶和热水来打发晚餐。第二天早上,王举人扬长而去,他却还要“昏头昏脑”地“扫了一早晨”的鸡骨头、鸭翅膀、鱼刺、瓜子壳。

一个年迈的老人,一而再再而三地受到侮辱,只是因为“童生”地位低下!既不如“秀才”,更不及“举人”!

他懊恼、羞愤,却只能硬着头皮考下去。

当周进跟随一帮客人游览省城,参观贡院之后,触景生情,一肚子的委屈和羞愧突然爆发,一头撞到号板上,直僵僵不省人事。清醒之后,又是一头撞上去,众人拦住,他便嚎啕大哭,满地打滚,直哭得口吐鲜血。科举考试把他实实在在折磨得不成人形。

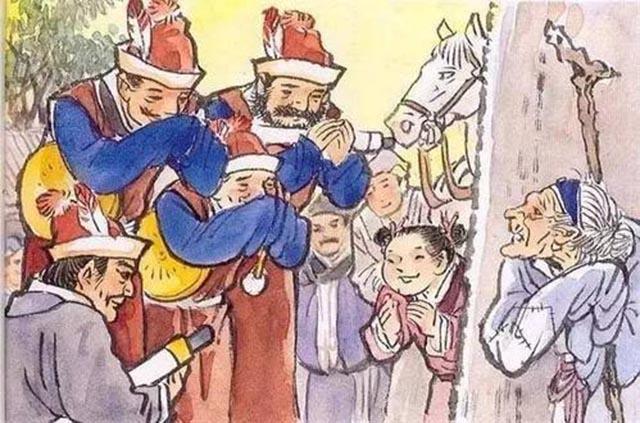

客人们可怜周进,替他捐了考试资格。他竟然时来运转,中了举人,后来又中了进士殿在三甲,三年后升了御史,做了广东学道。

鲤鱼跳龙门,周进的人生际遇陡转。

范进中举的故事人尽皆知。

范进一辈子只晓得考试,穷得叮当响。周进出于同情,赏了他一个秀才。不懂得见好就收的的他,居然开口向岳父借钱进省城参加乡试,结果被势力眼的岳父当面啐了一口,并挨了一通骂,他只得瞒着老丈人偷偷前往省城赴考。

出榜当天,家里没米下锅,范进抱着一只生蛋的母鸡到集市上叫卖。当邻居将中举的消息告诉他时,范进竟然以为实在嘲弄他,30年的失败经历使他早已经丧失了自信。直到见到邸报,他才相信这是事实。

这份惊喜实在太震撼,他一下子发了疯,自己把两手拍了一下,笑了一声道:“噫!好!我中了!”说着,往后一倒,牙关紧咬,不省人事。

抢救过来之后,范进又冲出门,摔在泥塘里,披头散发,两手搓泥,一路往集市上去。

最终,幸亏岳父胡屠户的一巴掌,才打醒了这位新发的举人老爷!

《儒林外史》开始便连续塑造了一对科举制下的老可怜虫,并且十分经典地描绘了这对难兄难弟被科举折磨得死去活来的丑态,而这种丑态并非纯粹的艺术夸张。

周进的“哭”与范进的“疯”,都是当时的世风所赐,更是科举制度所赐!

#科举##儒林外史##文化#