贾玲道歉喜剧演员贾玲在她的“角色扮演”生涯中碰上钉子了,她因为扮演了一个贪吃、胆小的胖版花木兰,给自己带来了一连串的麻烦贾玲的“恶搞”,确有不合理之处但对于文艺作品的批评,从水平优劣到道德是非,批评也该换个方式,今天小编就来聊一聊关于现在的恶搞套路都被人玩烂了 恶搞这锅该背还得背?接下来我们就一起去研究一下吧!

现在的恶搞套路都被人玩烂了 恶搞这锅该背还得背

贾玲道歉

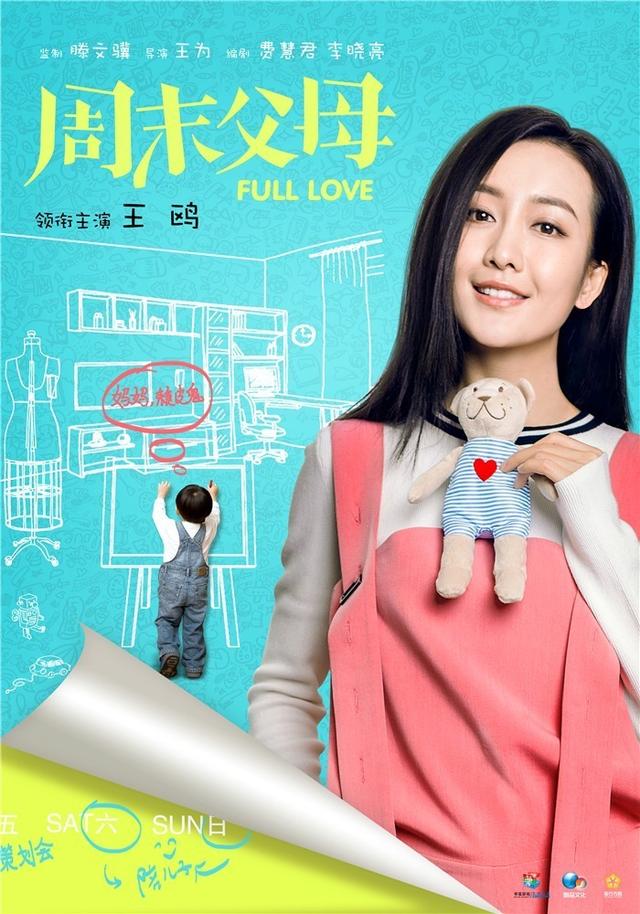

喜剧演员贾玲在她的“角色扮演”生涯中碰上钉子了,她因为扮演了一个贪吃、胆小的胖版花木兰,给自己带来了一连串的麻烦。贾玲的“恶搞”,确有不合理之处。但对于文艺作品的批评,从水平优劣到道德是非,批评也该换个方式。

“恶搞”引发的“血案”

僵持了一段时间后,贾玲还是就“恶搞花木兰”事件道歉了。

贾玲的这个小品情节不复杂:贪吃的小胖妞木兰在父亲被征兵时,被父亲哄骗去当兵,教她“吃亏是福”;她在军营里误打误撞,受到重用;她勇敢杀敌,以一敌四,最终取得战斗胜利,光荣返乡。回乡后,木兰才知道,当初是因为恶霸看上她,父亲不得已才送她参军逃避。可惜父亲已去世了,木兰徒留感伤。

《木兰从军》的故事其实很老套,先抑后扬,前面为了搞笑而制造各种闹剧,后面开始拔高,进行眼泪“轰炸”,这类套路在各大晚会上层出不穷。

可惜的是,贾玲在前半段塑造的木兰形象,过于颠覆原著:贪吃、胆小、投机取巧,惹怒了中国木兰文化研究中心,以至于后半段木兰形象的升华被忽略了,给贾玲扣上了“低俗”的帽子。贾玲的“倒霉”在于,人们都将注意力放在了她前半段的“恶搞”上,而没有看到后半段煽情的内容。

贾玲不是第一次“恶搞”经典形象了,之前她还扮演过小龙女和白娘子两位“女神”。

人物精神内核不能变

结构有理,“恶搞”万岁,最经典的要数《大话西游》。与经典的《西游记》相比,对孙悟空和唐僧的改造很有趣。但《大话西游》成为经典之作的原因不全在于改造,而是孙悟空历经一番磨难和挣扎,最后达到一种新的境界,自愿戴上了紧箍咒,承担起了自己的责任,这是一个“悟”的过程。

相比《西游记》原著,它的核心没有变,都是通过某一个事件,让原本叛逆的猴子主动跟随唐僧取经;至于唐僧的转变,更是有理可依,孙悟空的心境发生了变化,眼中的师傅自然不一样了。

再如《三国演义》,即便罗贯中在《三国志》的基础上进行了很多改编,给曹操安上了“奸雄”的名号,或许“奸”的标准随时间而变化,但作为其个人核心属性的“雄”是不可泯灭的。

而贾玲的花木兰“恶搞”,把木兰塑造成爱吃鸡腿的胖妞,或者在行军途中谈恋爱,这都是无伤大雅的,关键问题是她改变了花木兰从军的目的。这种改编抽掉了花木兰这个形象最闪光的意义,长期被认同的核心属性遭到颠覆,便使之庸俗化了。

类似的例子还有陈凯歌导演的《赵氏孤儿》。他把换婴悲剧解读成了一场巧合误会,程婴稀里糊涂地被迫换婴。或许在导演看来,这种解读更符合人性,但《赵氏孤儿》最有人性力量的地方就在于程婴主动换婴。这么一改,隐忍和内心斗争就变成了命运的捉弄,就不是伏尔泰所津津乐道的伟大悲剧了。

其实,“恶搞”可以让观众看到一个更立体的、活生生的人物。改编者可以说关公好色,或者沙僧是女的,前提则是不突破底线,核心不变,其余随便。

道歉是明智之举

也有人说,批判贾玲的一方,比如中国木兰文化研究中心是属于木兰文化的既得利益者,贾玲恶搞花木兰就是动了他们的“奶酪”。

事件朝着更无聊的方向走去。湖北黄陂借势与河南虞城争夺“木兰故里”,也发表公开信,喊湖北老乡贾玲“回家看看,体验木兰文化,为家乡点赞,为时代讴歌”。

于是,整个事件已经不像是单纯的艺术批评了,他们争论的不再是文艺作品的优劣问题,而是大是大非的道德问题。他们或许是想封杀贾玲和节目组的话语权,或许是为了维护自己的权威,或许是为了给当地带来更大的经济效益。

而贾玲作为一个登上过春晚等舞台的喜剧演员,或许更清楚不能因小失大。央视《喜乐街》制片人王宁有一句话耐人寻味。《法制晚报》报道称,王宁对贾玲是否应该道歉这一问题表示:“我觉得应该道歉,现在贾玲处于舆论的尖端,应该体现一个姿态。但是道歉的范围可大可小,贾玲小范围的道歉还是有必要的。” 一场闹剧算是告一段落,贾玲确实改编得不太合适。但人们应该有信心的是,即使花木兰被“恶搞”了,一个贾玲也伤不到中华美德,这种“恶搞”过数月半载就会被忘掉,重要的是真实的花木兰会一直留在大家心中。而贾玲也不会因此就失了人气,毕竟中国敢于自毁形象的女艺人太少,她以往给观众带来了那么多欢乐。而她并不会因为阴沟里翻船而一蹶不振。对于处于上升期的贾玲来说,这个风波来得可谓正当其时,让她学着当一名成熟的喜剧演员。塞翁失马,焉知非福?

,