记者 | 赵蕴娴

编辑 | 黄月

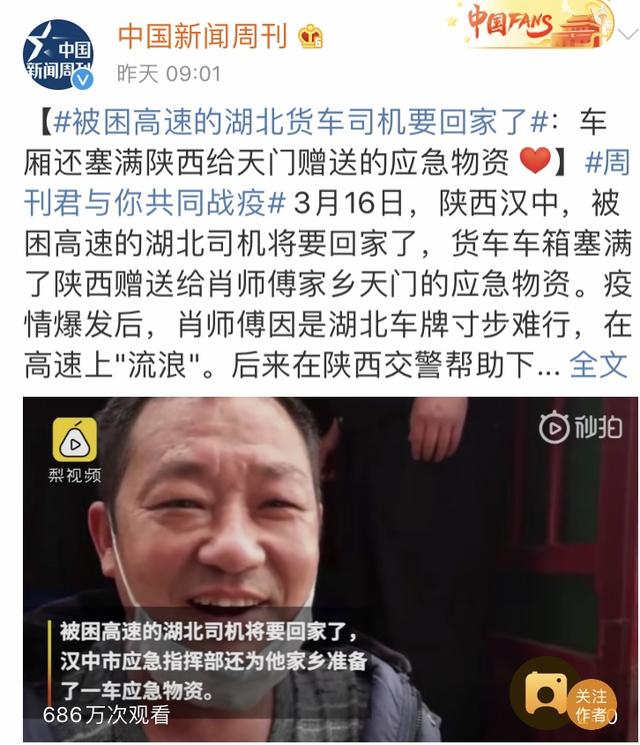

3月16日,一名被困高速的湖北卡车司机终于踏上了回家之路。司机肖师傅表示,疫情爆发后,由于自己的货车是湖北牌照,“十分敏感”,最初只能在高速公路上“晃晃荡荡”,后经陕西交警帮助才得以在服务区落脚。面对镜头,“流浪高速”的肖师傅说自己“唯一的奢望就是能有地方让自己停下来,好好睡一觉,吃一口饭”。

“中国卡车司机调研课题组”的相关调查报告显示,调查样本中约有25%的卡车司机坚持在疫情期间跑车,他们和肖师傅一样遭遇了“吃饭难”“落脚难”等问题。“流浪高速”的故事让公众看到了中国卡车司机这一群体在特殊时期的辛酸和孤独,但3000万司机师傅的日常工作与生活依旧被掩盖在物流蓬勃发展的光芒下,鲜有机会进入主流叙事。

2017年起,“中国卡车司机调研课题组”对穿行于全国各地的卡车司机展开调查。他们不仅描绘了原子化卡车司机“四海为家”的劳动状态,而且在这个充满“男性气质”的公路货运行业发现了女性隐形的劳动:跟车“卡嫂”和丈夫一样为卡车经营投入了大量精力,但她们的付出仍然被窄化为传统视角下无关紧要的“洗衣做饭”;占卡车司机群体总人数不足5%的女性卡车司机即使展现出优秀的工作能力,也依旧面临成为“表面功夫”的危险,受困于职业性别隔离。日前,界面文化连线了“中国卡车司机调研课题组”成员马丹,和她聊了聊卡友组织在疫情期间的作用、他们的“相对弱势地位”、卡车世界里女性的身体规训以及自我边缘化。

马丹认为,卡车司机群体内部有着极为丰富活跃的故事,但主流舆论对卡车司机的讨论却相对单一和污名化。他们的善意更多被当作个人行为来看待,某些个体的负面特征却很容易蔓延为群体的标志,这一点与对“女司机”的污名化十分相似。在她看来,女性卡车司机为职业性别隔离的冲破提供了“去性别化”的宝贵经验,而跟车卡嫂自我边缘化的故事则表明,“去性别化”不会简单地朝着某一方向持续前进——它充斥着大量短暂的反复,呈现出某种“一边进一边退”的策略。

卡友组织:原子化劳动者的“虚拟团结”

界面文化:据“疫情下的卡车司机”调查报告,疫情期间跑车的卡车司机中有两成主要运输防疫物资,其中近三成“逆行”司机通过各类公益组织和卡友组织接触到防疫物资,可以说这是当下卡车司机“自组织”的一个成果。可以具体谈谈近年来卡友组织的形成吗?

马丹:首先要说,卡车司机并不是整体一块,他们当中存在诸多的分类和分化。我们课题组的研究基本上以自雇长途卡车司机为主,从数量上来看,他们是卡车司机群体里占比最大的一块。卡友组织的形成与自雇长途卡车司机的劳动状态有很大关系。

原子化的自雇长途卡车司机是公路上流动的劳动者,他们大部分是“异乡人”,工作和生活都是“四海为家”。除了那些专线和固定线路的卡车司机,他们大多会去到一个很陌生的环境。卡车司机是单打独斗的个体劳动者,行车过程中难免会遇到很多事故和意外。比如修车,卡车司机在异乡可能会遇到报价高、品质无保障等问题。基于救援、讨债、议价和认同的需求,卡车司机自组织就慢慢形成了。

界面文化:课题组将基于互联网存在的卡友组织描述为一种“虚拟团结”,与其他行业组织相比,这种特性是否给卡友组织带来一些优势,或者造成不利呢?

马丹:“虚拟团结”不是卡车司机独有的,我们跟自己的同事也会存在一些“虚拟团结”。利用互联网技术和智能手机,许多原来比较松散的工作组织现在都可能形成这种“虚拟团结”。不同之处在于,与其他组织和职业群体相比,“虚拟团结”是卡车司机之间最重要的团结方式,因为他们缺乏车间工人那种可以面对面建立团结的一级建构,只能通过虚拟的方式建立团结。但是“虚拟团结”绝对不是虚假团结,卡车司机运用多种多样的技术手段来承载这种团结,并且进行现实的互动,这种团结行动的力量是很大的。

“相对弱势”的卡车司机群体:尚未突破的故事圈层

界面文化:“疫情下的卡车司机”调查报告提到,一些货站或信息部借助政策之利大幅度压低运价,公路免费通行等相关政策利好被其侵蚀殆尽,绝大多数卡车司机也没有保底工资,可以具体谈一谈卡车司机的“弱势市场地位”吗?

马丹:谈“弱势市场地位”,又要回到我一开始强调的卡车司机的分类和异质性。自雇卡车司机开的是自己的车,也通常背有车贷。他雇卡车司机可以从老板那里拿到工资,而自雇卡车司机的收入就是来自自己卡车的经营。有一部分受雇于私人车主的他雇卡车司机,他们遇到的问题可能跟自雇卡车司机很相近。因此我们在报告中总结的“弱势市场地位 ”,主要涉及后面两个群体。

但我会说他们是一个令人羡慕的“相对弱势群体”。大部分卡车司机是农村男性青壮年,他们带着对卡车的喜爱入行,收入相对较高,自由度比较大,可以获得比较丰富的阅历,还拥有财产,在农村还是很让人羡慕的。所谓的“弱势”针对的不是他们的收入,而是市场地位。货运市场分层后,留给自雇卡车司机的其实是中下层散户市场,而这个市场一直在萎缩,近年来因为货运平台的兴起和“贷款车”的增多,产生了非常惨烈的低价竞争。

值得关注的是,卡车司机的“相对弱势”不只在市场层面,它其实是一个综合性的、全方位的弱势。我们的问卷调查结果显示,大概60%以上的卡车司机都认为自己处于社会下层。例如说在政策方面,卡车司机每天行车在路上,道路交通管理政策、行业政策、环保政策在他们身上都会有立竿见影的效果,直接快速地影响他们的工作和生活。例如,卡车司机本来是这次高速免费政策所界定的受益者,但是政策红利却没有惠及他们,甚至这个好政策被层层盘剥后,反而导致了他们收入的下跌。

大部分自雇卡车司机以“孤独的外乡人”身份奔波在路上,抵抗风险的能力很弱。遇到偷油、偷货、碰瓷,没办法有效阻止。在与执法人员、卸货工、货代打交道时还要“说过年话”“说好话”,要“忍得了气”,付出大量的情感劳动和情绪劳动,对自身造成很大损耗。

另外,社会舆论对他们的报道是非常单一的,甚至是“污名化”的。人们在讨论大货车的时候,大多指向为“大祸车”。我并不是说这种指责全都不对,但除了指责以外,我们应该去了解这些很普通的劳动者,了解他们的劳动、生活以及他们给社会做出的贡献,提供多元化的报道,给予普通劳动者应得的尊重。

界面文化:在此次疫情中,有一些关于逆行卡车司机的报道,从“好人好事”的角度去表彰他们的个体善行。但我们也在“疫情下的卡车司机”调查报告中看到,个人善意的背后有复杂的中间组织以及人际关系作为支撑,卡车司机群体仿佛长期隐形,个人被偶然、随机地突显出来。你如何看待这种现象?

马丹:作为一个卡车司机研究者,我认为只要出现关于逆行卡车司机的报道就比不出现好,它是破除隐形化很重要的一个步骤,所以不管你报道个体也罢,你报道群体也罢,我认为都是一个好的开始。但这种状况确实可能跟卡车司机群体长期的隐形化有关。对于主流媒体和人们的社会记忆来说,卡车司机的劳动成果是确定的、是清晰的,例如越来越快的物流与快递,但是我们可能很少去想这一切背后的主体劳动者是谁。

这当中也可能存在与卡车司机“相对的弱势地位”有关的不平等社会机制。有学者在研究美国地铁工人时指出,在传统的男性蓝领工作里面,当一名女性工作表现很出色时,就会被其男性上级和同事认为这是种不合常理的杰出表现。工作表现优异不被视为女性群体的特征,而是某一个体的“例外”。可是当一个女性个体在工作中犯错的时候,人们就立刻把个体的错误行为归咎于整个女性群体,以此作为女性群体工作能力不足的佐证。我认为卡车司机可能也面临着这样一种不平等机制。因为他们处于一个相对弱势的地位,所以个体的正面特性很难被推到整体,而个体负面特征却能够很快地被蔓延至群体。

在卡友组织里面,卡车司机们是非常活跃的。但问题在于,他们的故事一直停留在卡车司机的圈内。它是一个圈内故事,而大众被阻挡在圈外。我们的卡车司机研究在某种程度上来说就是“破除圈层”的一种尝试,希望把卡车司机的圈内故事传递给更广泛的大众。

女性与“身体规训”:双重标准与期待下的重压

界面文化:在《中国卡车司机调查报告No.2》中,你谈了许多卡车货运对女性的“身体规训”,例如孕期跟车卡嫂无法做产检、哺乳期跟车卡嫂无奈携带婴儿跟车等。可以讲一讲这种关注的形成吗?对于从事公路货运业的劳动者来说,身体规训普遍存在,为什么特别关注女性的情况?

马丹:第一年我们主要研究卡车司机的劳动过程,研究对象大部分都是男性卡车司机,我作为一个较为年轻的女性学者,感觉很难跟大哥们聊“憋尿”之类的问题。这是很有意思的现象,很多研究都在探索学者与其研究对象之间的性别关系,我认为这可能也是一个投射。

提出“身体规训”的概念其实是偶得。在与卡嫂们进行访谈时,我发现无论访谈时间有多长,她们都不会喝一口水。有一位卡嫂说她不能喝水,喝了水还要上厕所,我忽然意识到劳动过程中是否存在身体规训的问题,因此在之后的访谈与问卷中关注了这个问题。

身体规训当然普遍存在于卡车司机群体。货运劳动是一个高速运转的机器,一旦你手握方向盘,就会被裹挟到巨大的货运劳动机器里面去,我称之为“机器人劳动”。在“机器人劳动”或者“上了弦的挂钟”这样的劳动中,性别差异会被降到最低。就像一个卡姐跟我说的,只要坐在方向盘前面,不管是男是女你都得开车,在路上都得遇到问题,遇到问题你都得解决,不会因为你的性别给你宽松的时间,或者给你更多的运费,对不对?

但我要强调的是,即使身体规训普遍存在于男性卡车司机、女性卡车司机和跟车卡嫂中间,男性和女性面临的身体规训依旧是不一样的。 我认为身体规训与女性捆绑得更为紧密。

首先,社会对于男性和女性关于身体外貌的呈现有不同的标准和期待,女性承受了更多的压力。在传统男性蓝领工作中,男性面临的最主要的考评是工作能力,而女性在工作能力之外,还被要求保持传统的女性气质。2018年夏天,我在杭州的某个停车场访问一名卡嫂。这位卡嫂和她的丈夫刚从甘肃驾车回来,她告诉我自己已经很多天没有洗澡了,访谈过程中,她非常局促不安。可以看出,跟车卡嫂一旦进入到货运劳动中去,就面临双重标准和期待,被规训的程度自然也与男性不同。

第二点,女性有特殊的生理期和孕产期,这也是女性的从业者被歧视和挤压的重要原因。一位他雇的女性司机告诉我,她一直希望可以从事长途运输,但公司客户不要女性司机,理由是认为女性的生理期会很麻烦。我问她麻烦在哪,她说,“我每天开班车拉货,晚上熬夜,我也是有生理期的,我生理期也在做这些工作,不知道麻烦在哪。”

第三,男性被允许有更多的解决方式。例如憋尿,所有女性卡车司机和卡嫂都会告诉我说,男的好解决,他们可以在路上随机找一个地方解决,但是女性很难做到这一点。女性必须要到服务区去,在有遮盖的、可以正式如厕的空间才能解决,尤其是生理期的时候。而考虑到时间对公路货运业的宝贵性,进服务区是一件非常不划算的事情,既费时间又费油。

最后,跟车卡嫂的身体规训是隐形的,这跟她们的隐形劳动是有关系的。从表面上来看,她们做的都是辅助性的工作,她们的身体以一种辅助性的身份跟丈夫的工作捆绑在一起,她们的身体规训很多时候也是不被看见的。

界面文化:你在谈“身体规训”时讲到,跟车卡嫂对自己的身体进行了有意的管理,以使其女性化的身体更加适应相对男性化的生产过程。但是所谓的“男性化”生产过程是否真的存在,还是说被标记为“男性化”?是否有比“男性化生产过程”更好的说法呢?

马丹:作为一个女性的研究者,我认为在传统男性主导的蓝领行业,“男性化的生产过程”确实普遍存在。不管从历史的脉络来看,还是从全球范围来看,皆是如此。

1977年,学者Kanter提出Tokenism(符号主义)理论,认为在一个职业群体、工作组织的内部,不同人群的数量是很重要的一个变量,当一个职业中某个群体的数量不足15%的时候,这个群体的存在就是一种表面功夫——他们是“陌生者”“局外人”,没有办法取得完全的成员资格;相对的,人数占据绝大多数的群体则是“局内人”。职业群体内部的职业规则、人事规范、性别气质都是由“局内人”来规定的。虽然Kanter的这个理论在之后被很多人诟病,因为她将女性作为token的负面体验最终仅归因为数量,而忽略了性别之间的权力关系,但是数量确实是工作群体中非常重要的影响因素。我国公路货运业中,女性卡车司机的占比不足5%,它毋庸置疑是一个“男性化的生产过程”。

但“男性化生产过程”的真实存在,并不意味着生产过程本身就应该是男性化的,而是说一个中性的生产过程跟男性的性别和男性气质捆绑勾连在了一起,时间长了,女性一直被阻挡在外面,男性化和男性气质化就被视为理所当然。因此我们去认定“男性化生产过程”的存在,并不意味着认为“男性化的生产过程”是绝对正确和无可辩驳的。

Lynn Zimmer在评论Kanter的理论时说道,“在一个种族主义的社会里面,谈种族中立是没有意义的;在一个性别歧视的社会里面去谈性别中立,同样为时尚早。”我不认为不谈论性别、不研究性别、不贴性别的标签,职业性别隔离就会消失。中性化的期待本身也许没有问题,但并不符合现在的情况。我们需要做的是反思中性生产过程为什么会被男性化和男性气质化,思考女性从业者的数量在5%以下到底意味着什么。

跟车卡嫂的“自我边缘化”:进与退的两难

界面文化:你在以往的采访中提到过跟车卡嫂慧兰的故事。慧兰对找货、谈运费、点货等事都很熟练,有着相当丰富且专业的货运经验,但在交流时,她又会选择将自己的工作描述成“就是洗个衣服、做个饭、陪着聊聊天,没什么重要的事”。如何看待女性的“自我边缘化”呢?

马丹:我认为跟车卡嫂的“自我边缘化”是“男性化的生产过程”或者说男性职业场域的结果之一。跟女性卡车司机一样,跟车卡嫂也是token,是职业性别少数。一方面她们感受到性别的压力,另一方面也感受到主体劳动的压力。跟车卡嫂在表面上、在意愿或是期待中,做的都是辅助性的工作。 她们深受“男主外,女主内”这种性别二元论的影响,“自我边缘化”有时也是为了保存丈夫的颜面,支撑丈夫的男性气质和养家者的地位。

比如说慧兰,跟车十几年,他们那辆卡车几乎都是她负责找货。她第一次去找货、谈运价的时候,信息部的一名女性工作人员直接告诉她,让她丈夫来谈,意思是她没法代表这辆卡车,也没法代表他们的家庭。找货和开车一样,被视为理应由男性承担的主要劳动,卡嫂找货事实上跨越了公开的行业性别界限。

公开的行业性别界限被跨越之后,另外一些新界限很快被树立起来,污名化即是其一。大家对慧兰找货议论纷纷,认为她贬损了丈夫的男性气质,所以大家都去奚落慧兰的丈夫,慧兰想联系其他卡嫂一起找货也遭到拒绝。我和慧兰很熟,我认为她的人生一直在小心翼翼地一边进,一边退。她是那么能干的人,有那么充沛的能力,可是她每走一步都要四周环视、东张西望一下,考虑要不要往后退一步。她随时都在检视自己的行为和各种性别界线之间的关系,并且在日常生活中努力维持丈夫的权力。例如虽然是她找的货,但是她很可能让丈夫决定是否拉这车货,让渡最终的决定权。

从理论层面看,Kanter还提出一个概念,可以翻译成“角色封装”(role encapsulation):当女性进入到男性主导的蓝领工作领域时,她和男性做的是一样的工作,但她总是会被男性同事、男性上级,当然也很有可能是女性上级,分配去做清洁、整理、照料之类的传统女性工作。将女性封装在传统女性角色中,从而证明女性没有办法胜任男性的工作。

卡嫂的“自我边缘化”也是一种角色封装的表现。她们即使进入了男性化的职业,甚至一些跟车卡嫂考取了跟丈夫同级别的驾照,每天在路上跟丈夫驾车时间相同,但她们仍然把跟车做饭、洗衣服当作主要工作,或者在叙述时将之描绘成最主要的工作。

女性卡车司机的性别策略:“去性别化”是一个复杂的目标而非简单的口号

界面文化:关于卡嫂的调查研究让我们看到了女性对公路货运行业的隐形付出,那么女性卡车司机在掌握了直接产生经济价值的方向盘后,又如何评价她们自己的工作呢?在卡友社群里面,她们处于什么样的位置?她们给突破行业性别隔离留下了什么经验?

马丹:根据我们的调查研究,女性卡车司机几乎都对自己的工作给予正面评价。在卡车界,她们的位置很特殊。一方面,女性卡车司机经常被男性卡友用性别的标准将其归类到卡嫂组;另一方面,在路上、在货场、在参加卡友活动时,她们又经常收到很多卡友的点赞,获得额外的优待。

女性卡车司机的故事为冲破职业性别隔离留下了“去性别化”的经验。所谓的“去性别化”,不是指将女性从业者全部变为男性,或者是将男性从业者替换成女性。它实际上说的是将性别的重要性、性别差异的重要性从货运工作的各个环节中去除,逐渐达到性别平等的过程。

“去性别化”植根于女性卡车司机的工作实践,它体现为无意识的“去性别化”与有意识的“去性别化”。公路货运业的“机器人劳动”的本质在客观上促成了“去性别化”,降低了性别差异的重要性,不同货运劳动的分工也在一定程度上降低了性别的重要性。有意识的“去性别化”则是一种主观的努力和达成,例如“去性别化”的原生家庭和养育方式、较为性别平等的婚姻家庭的分工模式、以合法化女性劳动为主的职业精神,还有灵活运用性别策略,并在职业性别认知中解构了“男性气质霸权”。

界面文化:灵活地运用性别策略经常被质疑为对传统性别二元论的强化,但女性卡车司机的存在又打破了“开卡车不适合女性”的刻板性别印象,如何理解这种复杂的“去性别化”过程?就这个案例而言,可不可以说,个体不只是消极地承受性别刻板印象的压迫,而是更具创造力地将刻板印象改造为“弱者的工具”,进而做出反叛呢?个体利用规则的反叛艺术是否能整合为社会层面的观念改造呢?

马丹:关于这个问题,很多人可能觉得,利用的不还是原先女性的弱势地位吗?诚然,女性在面对交警、装卸工、货主,尤其是男性的交警、装卸工和货主的时候,使用的策略确实大多是示弱。她们利用了卡车司机职业中女性的稀缺性,以及男性对于女性弱势地位的认定。表面上来看,这些女性策略的使用确实强化了传统的性别二元论。

但回到我们之前所说的,女性卡车司机面临的双重期待:一方面你要具有跟男性相仿的工作能力,另一方面你还要维持女性气质,这常常是矛盾的。学者Amy Denissen认为这种双重期待作为职业困境的同时,也创造了一种女性可以能动性地突破结构限制的可能:我不在性别刻板印象下的男性角色或女性角色之间做选择,而是在不同的情境、具体的问题下,以性别作为工具,使用不同的性别扮演来创造更有利的性别规则。因此,女性卡车司机将所谓的性别劣势转变为所谓的性别优势的过程,我认为就是利用了有力的性别工具灵活能动地完成工作,并且在工作实践的基础上最终取得职业成功、冲破职业性别隔离的过程。

我们要做的是破除传统的性别二元论,从认知、解释、感官以及问题上抛弃套在女性身上的桎梏,将人们从“维持传统”与“打破传统”的两极选择中解放出来。我所说的“劣势和优势”,你所说的“弱者和强者、弱武器和强武器”,都是一个硬币的两面。我们最终要达成“去性别化”的目标,那么所有指向这个目标的,我认为都是冲破职业性别隔离的有益的性别工具。

“去性别化”是一个很长远的目标,它很复杂,也并不是一个口号。它不是连贯地朝着某个单一方向不断进发,而是充斥着大量的短暂反复,就像慧兰“走一步、退一步”。“去性别化”一定不能只局限在女性卡车司机之间,只局限于女性的圈子里面。它也一定要突破圈层,扩展到男性卡车司机和所有货运场域里面的工作人员,甚至是整个社会舆论。因为女性卡车司机所遭受的性别歧视的底色,就是整个社会舆论对于女司机的“污名化”。 我们需要从个体的层面、社会结构的层面、社会文化的层面去宣传、达成“去性别化”的策略。这个过程,就像我们既认同doing gender的理论,注重性别的差异、普遍的性别规范和无所不在的互动,同时,又强调需要在此基础上undoing gender,去反抗,去注意到具体的问题,进行每时每刻的反思。我认为只有这样,才能最终走向我们期待的职业性别平等。

,