上周上映的儿童电影《外太空的莫扎特》豆瓣评分节节败退,截止现在豆瓣评分仅有4.8。

我不禁有点困惑,电影真的这么烂吗?

介于这是一部儿童电影,我觉得最有发言权的应该是孩子,于是我叫来女儿问她:大家都觉得《外太空的莫扎特》不好看,你觉得呢?

孩子兴奋得回答:很好看啊!

那怎么好看呢?

女儿说了以下几点:

l 莫扎特每天都很开心。

l 反派“公主”被抓,大快人心!

l 任小天有了莫扎特以后,马元就再也不欺负他了,我也好想有个莫扎特!

l 莫扎特要在地球上消失,和任小天分离的那一刻,我哭了。

l 莫扎特每天晚上都会思考今天做了什么,明天还要做什么。

l 任大望对任小天说的话,和小天爷爷对任大望说的话一样,讲话也会遗传,真好笑!

1、成人看的是逻辑,孩子看的是表象你发现没有,孩子在看电影的时候全然不理会电影的立意,也不太想整个故事的逻辑和构思,他们只关心故事本身是不是精彩,过程是不是曲折又好笑,结局是不是大快人心。

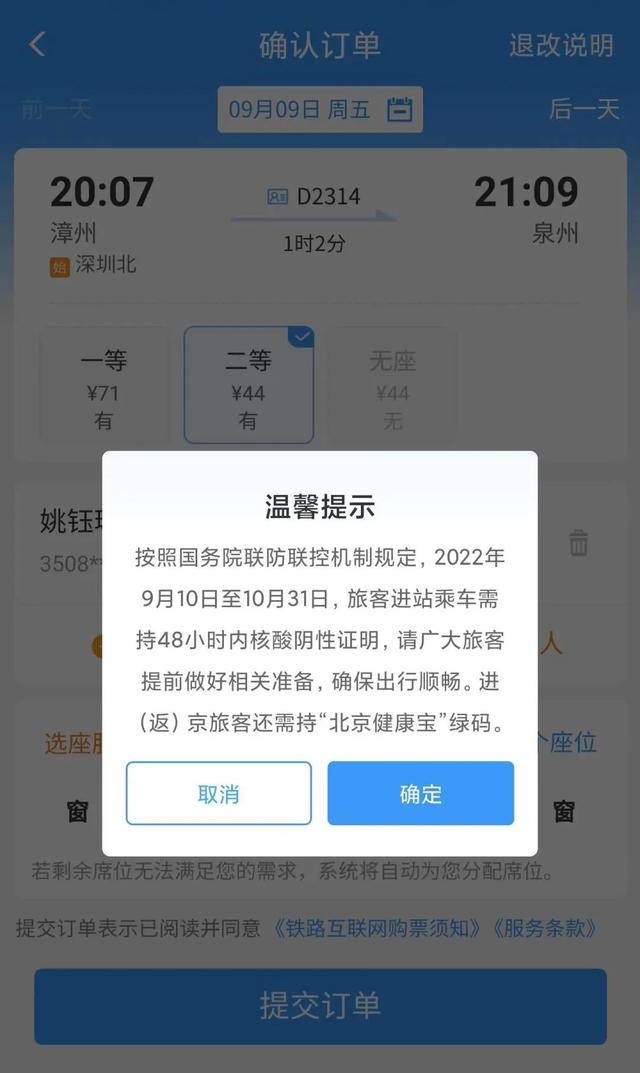

当我们坐在电影院里看到姚晨如此夸张的打扮和“脑残”的行径时,当我们看到一艘海盗船在众目睽睽之下升上天空,觉得离谱得惊掉下巴的时候,孩子们的眼睛里却发着光,内心惊喜非凡。

发展心理学家皮亚杰认为,儿童(6、7——13、14岁)的思维形式主要处于直观形象水平和形象抽象水平,并随着年龄的增长到后期才逐步达到初步本质抽象水平。

举个例子:

小学低年级的孩子能毫不费力地理解“有头无尾”,这就是直观形象水平;

而“临渴掘井”这种涉及到事物内部特质的成语,中年级的孩子才更易理解;

对像“一毛不拔”这种既涉及到事物本质特征又含有内在联系概括特征的成语,只有高年级的孩子才能做到无师自通。

否则你问低年级的孩子“一毛不拔”什么意思,他一定会闹出“就是一根毛都不能拔”的笑话。

难怪平时让女儿复述书中故事时,她特别注重故事中细节、对话的描述,很少能精辟地说明读完故事后有哪些启发和感悟。

她也特别留意书中仅有几个插图,对插图中的人物或动物的穿着、表情特别敏感。

这都是因为他们的大脑尚不具备对所见事物较复杂的逻辑推理、演绎归纳的能力。

2、成人看的是人性,孩子看的是情绪在电影中姚晨饰演的反派“公主”抓住了外星人莫扎特,7岁的女儿又担心又害怕地坐到了我的腿上,我安慰她没事,故事一定是个完美结局;

在电影快结束,莫扎特完成使命与任小天分离的时候,我的手背上滴满了女儿的眼泪。

你会发现,孩子对这部电影的情绪反应是非常真挚和浓烈的。

他们看见黄渤扣住坏人的鼻孔,把坏人打得落花流水时,就哈哈大笑;看见莫扎特要和大家永远分离时,就立刻掉下了伤心的眼泪。

研究“全脑教养法”的美国心理学家丹尼尔.西格尔认为,孩子比成人更容易受右脑和下层脑的“操纵”。

众所周知,右脑的功能是非语言性的,“善用”右脑的孩子遇到事情不会像成人那样把信息“拦截”到语言中枢进行辨识和分析,而是直接将信息传给了“杏仁核”这个情绪中枢,将情绪通过面部表情、眼神、语气语调来对外界进行反应。

而“下层脑”又称“原始脑”,发挥着人最原始的身体功能。

比如遇到危险,我们就会本能地启动战斗或逃跑的行为模式。

如果是成人会用一瞬间的时间来思考,这个危险是真的还是虚的,是自己不能应对的还是可以掌控的。

但孩子们却很难有这种思考能力,他们服从并遵守着自己的第一反应。

所以莫扎特一被捉到,他们就紧张地不得了,莫扎特眼看就要被扔进火盆,他们的心就几乎提到了嗓子眼。

而坐在旁边的爸爸妈妈们却能气定神闲地喝着饮料、吃着零食,嘴里还安慰着孩子:放心吧,不会死的……

成人看《外太空的莫扎特》觉得不可推敲、人物形象直白单一,是一场毫无“人性”的闹剧,但孩子却在里面得到了全部情感的释放。当然畅快淋漓。

3、成人视角多样化,孩子道德观念“非黑即白”还有部分网友的评论很有意思,他们觉得影片在塑造坏孩子马元这一人物的时候非常成功。

马元之前经常欺负任小天,除了体育以外,其他成绩都不及格。可就是这样一个“坏孩子”,在很小的时候就没了妈妈,爸爸就骗他,说妈妈只是去了别的星球搞基建去了,10年以后就会回来。

于是马元就只身去了密云,想在那里赴和妈妈的十年之约……

当马元向远在外星球的妈妈保证以后好好学习的时候,当马元爸爸找到马元和他相拥而泣的时候,成人的世界安静了——

一个“坏孩子”,也有他可怜、可爱的一面,而影响他最终能成为怎样的人,需要大家一起努力。

可孩子们看不到这一层,他们印象最深刻的恐怕只有莫扎特把马元变成“美少女战士”的那一刻。

影片里还有一个大反派“公主”,她唯利是图,对被折磨得很惨的莫扎特一点怜悯之心都没有,在影片里看不到她一丁点儿值得同情的地方。

为什么在给小孩看的故事里,坏人必须要坏得很彻底呢?

其实这都是在满足和迎合孩子们“低级”的道德观。

心理学家科尔伯格认为人的道德发展阶段可分为三层:

第一层是前道德水平,以父母长辈的奖惩和是否满足自己需求来判断行为的好坏;

第二层是习俗角色遵从的道德水平,认为能取悦他人的行为就是好行为,他们特别看重社会秩序、特别维护公共规则。

第三层是自我接受的道德准则。发展到这一道德水平就比较高阶了,他们心中自有一套道德准绳,灵魂高尚,不拘泥于刻板秩序。

非常明显,我们的孩子都处在第一、二层道德水平上,他们要么凭借是否满足自我需要判定对方是好人还是坏人;要么严防死守规则秩序,谁破坏了规则秩序,谁就是坏的。

而好人就应该有幸福、快乐的结局,坏人就该被抓起来、扔出去。

所以,“公主”最后就被抓起来了,印小天就得到了爸爸的理解和小伙伴们各自做起了自己喜欢的事儿。

4、父母的意义在于陪伴和引导孩子看到的都是原汁原味的东西,但却能在不经意中触碰到真理。

就比如说我女儿说:莫扎特每天都会想想今天做了些什么,明天还要做什么。

这就是我们平时说的复盘和计划。

她不知道她看到的事物具有什么意义,但是她看到了事情本身。

再比如,她还提到:印家3代人对彼此说了一样的话——我都是为了你好,你能害你吗?!像遗传一样。

这不就是在说养育方式犹如血缘一样会代系相传吗?

她知道发生了什么,却并不知道这背后的意义。

作为家长,我们只需要稍作提点,帮他们总结一下,他们的体验就有可能转化为语言、逻辑性的东西种于他们心间。

我并不想对这部电影吐槽什么,因为在观影的过程中,孩子能全情投入,释放出她全部的喜怒哀惧,在观影后也能说出自己全部的想法,然后我再对她说的予以提炼和总结,这就够了。

对于一个母亲而言,孩子的欢笑和眼泪才弥足珍贵!

,