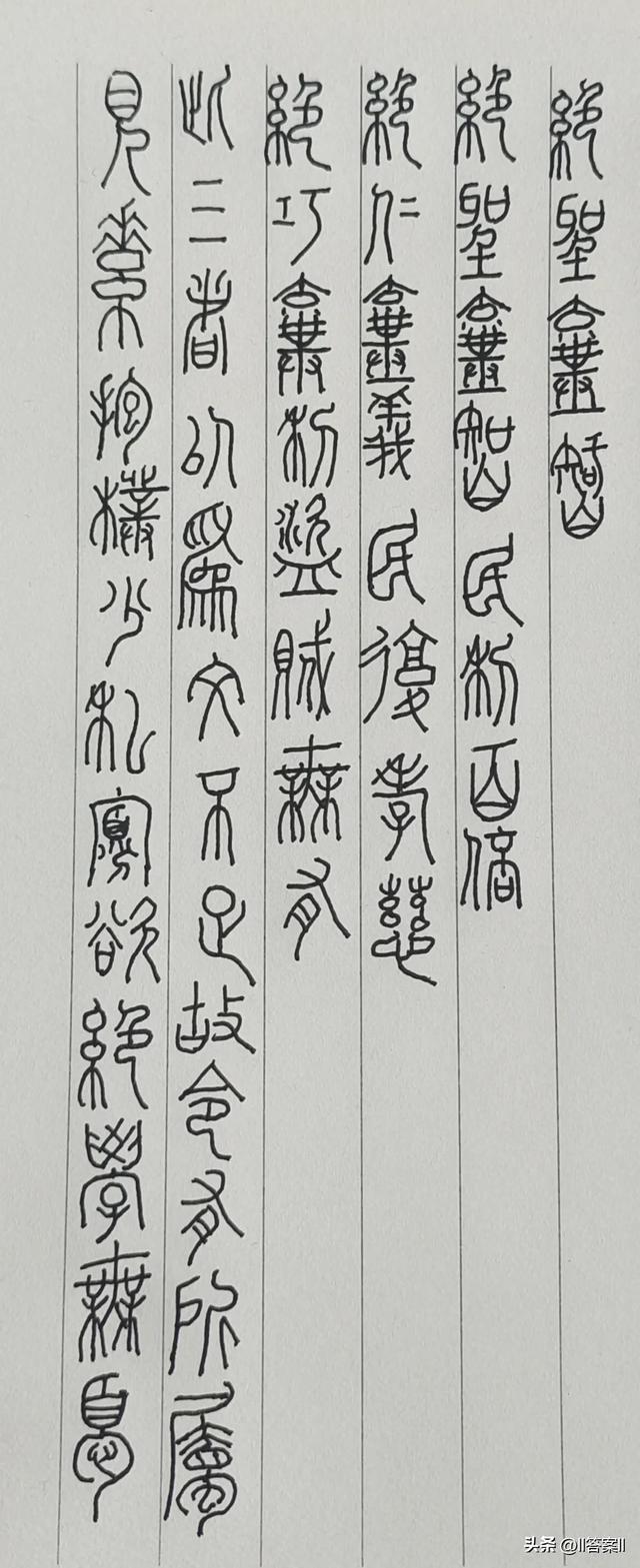

《道德经》第十九章 少私寡欲

原文:

绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文不足,故令有所属;见(xian)素抱朴,少私寡欲;绝学无忧。

[译文]

抛弃聪明智巧,人民可以得到百倍的好处;抛弃仁义,人民可以恢复孝慈的天性;抛弃巧诈和货利,盗贼也就没有了。圣智、仁义、巧利这三者全是巧饰,作为治理社会病态的法则是不够的,所以要使人们的思想认识有所归属,保持纯洁朴实的本性,减少私欲杂念,抛弃圣智礼法的浮文,才能免于忧患。

我们基本上都像这样理解,但是结合我上一章看帛书《道德经》的理解又对不上了!于是我又查了下马王堆出土的帛书《道德经》,这一章内容几乎一样,我仔细分析琢磨了一下,这一章还可以这样理解:

绝圣弃智(高尚的圣贤之士不用奸诈治国),

民利百倍(人民自然可以获得百倍的利益);

绝仁弃义(高尚的仁爱之士不搞义气用事),

民复孝慈(人民自然能恢复忠孝仁慈之心);

绝巧弃利(高尚的能工巧匠不去争夺名利),

盗贼无有(盗贼自然不会刻意打他的主意)。

此三者以为文不足(仅此三者作为治理法则是远远不够的),

故另有所属(所以另外还须思想认识要到位):

见素抱朴(保持纯朴的本性),

少私寡欲(减少自私的欲望)。

绝学无忧(这就是快乐无忧的方法)。

大家看,这样理解是不是就跟上一章对上了,而且大意几乎没动,这章的思想就是少私寡欲,无为而治!毕竟隔了几千年,谁都不知道‘老子’当时的具体想法,只能通过当时背景推断个大概!所以怎么理解都可以!

那个时代的世局也就特别地动荡不安。假使我们身临其境,蒙受其害,便晓得那种痛苦,不堪消受。古人有句话“宁作太平犬,莫作乱世人”。那乱世的人命,的确不如太平盛世的鸡犬,人命危如累卵,随时都有被毁灭的可能。‘老子’对那个时代,深深感到痛苦和不满,因此便说:“绝圣弃智,民利百倍。”

抛弃聪明智巧,人民可以得到百倍的好处;抛弃仁义,人民可以恢复孝慈的天性;抛弃巧诈和货利,盗贼也就没有了。圣智、仁义、巧利这三者全是巧饰,作为治理社会病态的法则是不够的,所以要使人们的思想认识有所归属,保持纯洁朴实的本性,减少私欲杂念,抛弃圣智礼法的浮文,才能免于忧患。

在人身上最有力的部分是灵魂,灵魂可善可恶,人有了好的灵魂才是幸福的。人生不幸福的最大原因,就是信仰的缺失,缺失信仰最终造成的是什么,人与人之间丧失做人的底线,人与人之间相互毁灭与相互折磨。所以老子提出的独特的治理办法,就是摒除仁义巧智,避免人与人之间相处不和,以及社会上出现的相互投毒的恶性循环。保持淳朴,减少欲望。用纯朴的心来处事行待人,守好自己本分,不该是自己的,不要走捷径去获得。

这也是我之前文章提出的‘无妄为’和‘无欲为’的看法!

我理解的很简单,有两种含义:

第一种意思:‘无为’就是无妄为!

就是有些事情不要自己找烦恼的意思,比如生活中一些小事~你自己除了上班,都没时间干其他事情,甚至还要带小孩,这时还想养一只狗或者猫,这不仅让宠物们失去宠爱,也让自己不便无烦心;又或者看一部闹心的宫廷剧,惹的一肚子气,得到了什么?还不如看点历史文学或者其它专业知识,这都可以增加自己的内涵也可以为以后前途铺路,难道不如看闹心的惹一肚子气的电视剧?所以我认为无妄为!

第二种意思:‘无为’就是无欲为!

老子提出无为而治时候,当时背景是周朝末期,也是战争频繁年代,无为就是让人别有欲望,‘为’我当成欲望了解,是当时平稳民众的一种手段,减少战争。不得不说‘老子’很高明!无为~不光以前受用现在也是,比如当今社会,非常贫穷的人被欲望驱使,想各种办法搞钱,想着发财,最后有的人铤而走险,走上违法犯罪的道路...很富有的人不满足,被欲望贪念驱使,利用各种手段捞钱贪污,最后锒铛入狱...

这里就可以看出‘无为’的重要性!这里是我个人看法,所以我认为‘无为’就是一种平衡的心态!即‘无妄为’和 ‘无欲为’!

,