一、经部文献的构成

经部文献的发展演变:

先秦时期

《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》和《春秋》六部典籍原是儒家创始人孔子在整理古文献基础上编定的,作为孔子办教育的教材流行于战国之际。《礼记 ·经解》:“温柔敦厚,《诗》 教也;疏通知远,《书》 教也;广博易良,《乐》教也;洁静精微,《易》 教也;恭俭庄敬,《礼》 教也;属辞比事,《春秋》 教也。

说明了六艺不同的特点和教化效果:“温柔敦厚” ,“恭俭庄敬”是从人的性格、人格而言;“疏通 知远”,“广博易良”、“洁静精微”、 “属辞比事” 是从思维的深度、为学的广度、文章的能力,上而言。儒家育人的终极目标就是培养符合儒家道德要求的恭俭庄敬、温柔敦厚的人。

那么在为学次第顺序上有哪些要求呢?《礼记· 内则》篇记载了周朝贵族子弟为学情况,十三学乐诵诗,二十而后学礼。

“子曰:兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)包咸

注日:“兴, 起也。言修身必先学诗。”朱嘉注:“诗本性情, 有邪有正,...吟咏之间,抑扬反复,其感人又易入。故学者之初,所以兴起其好善恶恶之心。”意思说:诗是人的情感的体现,人的情感有正面的、负面的。在诗的反复吟唱中,学者内心产生好善恶恶的积极的正面情感。朱嘉有说“乐可以养人之性情,而荡涤其邪秽,消融其查滓。”意思是乐可以培养人的丰富情感,把人心灵中那些邪秽肮脏的东西去除掉。诗与乐是情感教育,培养人们向善的情感,净化人的心灵。

礼,是立于身的,立于世的。朱点注:“礼以恭敬辞逊为本,而有节文度数之详,....故学者之中,所以能卓然自立,而不为事物之所摇夺者

礼通过礼仪规范人的行为,故能使人卓然自立于社会,有正确的是非判断能力,才不被世界万象所迷惑。《礼记文王世子》 记载“凡三王教世子,必以礼乐。乐所以修内也;礼所以修外也。”“ 《易》虽用于卜筮,而精微之理,非初学所可语;《春秋》虽公其事载,而策书亦非民庶所尽窥。”(《文献通考.经籍考》)“五十而学 《易》,可以无过矣。”“六艺”体现了孔子育人的深刻理念和思想。

“六艺”到“六经”:

“六经”之名出现在战国时期,这个名称首见于《庄子天运篇》:“丘治《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,六经,自以为久矣。

六经”之名虽然在战国时期出现,但六经的影响和社会地位没有被社会承认。真正定为一尊,成为儒家经典被社会广泛承认是在汉代。汉武帝刘彻采纳董仲舒罢黜百家,独尊儒术的建议。于是儒家的学说便成为社会的统治思想。汉代文人才将《易》、《书》、《诗》、《礼记》和《春秋》称为《五经》。”

关于“经”的释义:

班固在《白虎通义》书中解释为“常”,即常道的意思。刘勰在《文心雕龙》中指出:“经也者, 恒久之至道,不刊之鸿教也。”柳宗元根据班固的说法,在《断刑篇》中称:“经也者,常也;权也者,达经也。”意为:所谓经,就是常规;所谓因时制宜,就是要实现这个常规。

《隋书*经籍志》日:“夫经籍也者, 机神之妙旨,圣哲之能事,所以经天地,纬阴阳,正纪纲,弘道德。显仁足以利物,藏用足以独善,学之者将殖焉,不学者将落焉。”儒家典籍是万物之道,圣人之思的体现,所以作用巨大,能使天地正位,阴阳和顺,能规范人世的伦理纲常,弘扬道德。其中的仁爱思想,可以利物济世;个人修养则可以独善其身。儒家思想对调和各阶层的矛盾,促进社会和谐作用巨大,有利于封建统治阶级的统治。所以,“ 六经”所蕴含的儒家思想自然封建社会的统治思想。

《春秋》分为左氏、公羊、谷梁三传:

孔子撰《春秋》文简义深,褒贬分明,由于对当代政事不敢明确表示观点,用“微言大义”口授弟子,由于弟子领会不同,而出现三传。

《春秋 左氏传》相传为左丘明撰,用事实解释春秋,起于鲁隐公元年(前722年),终于鲁悼公四年(前464年),比《春秋》多出十七年,其叙事更至悼公十四年(前454年)为止。

《公羊传》相传为公羊高撰,《 谷梁传》相传为谷梁赤(或作谷梁喜)撰,“二传”初仅口说流传,汉初成书,着重闸释《春秋》大义,起于鲁隐公元年(前722年),止于鲁哀公十四年(前481年)。

因之,汉代以后,“五经” 即成为“九经”。

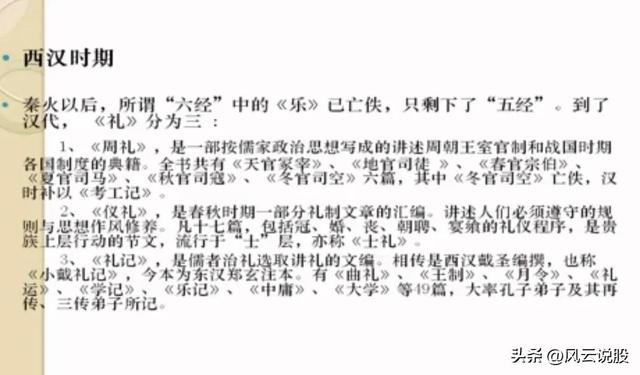

东汉时期:

嘉平四年(175年) ,灵帝命蔡邕与堂溪典等人,正定经书文字,用隶书- -体写成《鲁诗》、《尚书》、《周易》 、《春秋》 、《公羊传》 、《仪礼》、《论语》 等七经,刻石四十六块,立于太学门外,是为著名的“熹平石经”。

唐代:

唐代出现了“开成石经”太和七年(833年),文宗命元度用当代流行的楷书写经,即有《易》、《书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》、《孝经》 、《论语》 、《尔雅》 十二种。另附五经文字、九经字样等,共刻二百二十七石,于开成二年(837年) 完成,因称“开成石经”。

开成石经使汉代的“九经”变为“十二经”。

宋代:

到了宋代,北宋中叶又将《孟子》升为一经,才有“十三经”之说。

“十三”经是封建社会文人士子的必读教科书,同时也是封建统治者选官的依据。对中国封建社会思想文化、道德习俗产生了极其深远的影响。

,