请先关注作者,不错过最新的更新!

【陋室铭】

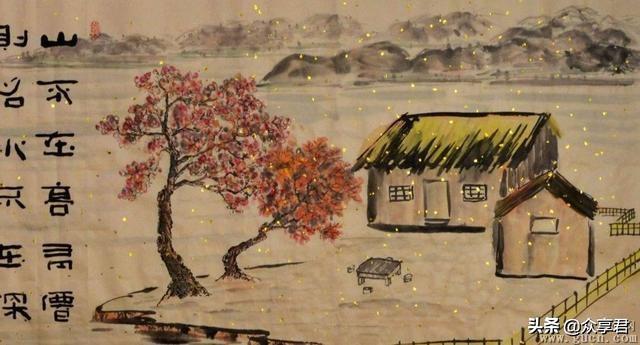

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【译 文】

山不在于高矮,有仙人(居住)就著名了;水不在于深浅,有蛟龙(生存)就是灵异的水了。这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德高尚(就不感到简陋了)。苔藓给石阶铺上绿毯,芳草将帘内映得碧青。说说笑笑的是学问渊博者,来来往往的没有无学问的人。可以弹奏素朴的古琴,浏览珍贵的佛经。没有(嘈杂的)音乐扰乱耳朵,没有(成堆的)公文劳损身心。(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭。孔子说:“(虽然是陋室,但只要君子住在里面)又有什么简陋的呢?”

【赏 析】

第一部分

(1—3句): 《陋室铭》即开篇以山水起兴,引入正题,既显得出手不凡,也为以后的陋室歌颂功德埋下了伏笔。山可以不在高低,水可以不在深浅,只要有了仙龙就可以出名,那么居处虽然简陋,却因主人的有“德”而“馨”,也就是说陋室因为有道德品质高尚的人存在当然也能出名,声名远播,刻金石以记之。山水的平凡因仙龙而生灵秀,那么陋室当然也可借道德品质高尚之士播洒芬芳。此种借力打力之技,实为绝妙,也可谓作者匠心独具。特别是以仙龙点睛山水,构思奇妙。“斯是陋室,唯吾德馨”,由山水仙龙入题,作者笔锋一转,直接切入了主题,看似有些突兀,但回头一看,却又浑然一体,因为上面的对比句恰好为这句的引论铺下了基础。也点出了陋室不陋的原因,其原因是德馨二字。

在此点看出,作者写此随笔是经过反复思考的,绝对不是一时的灵感冲动。绝句可以是灵光乍现,而连接无暇却是平时的功底积累与反复推敲了。

第二部分

(4—7句): 这几句写陋室环境与丰富多彩的日常生活,“苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。”完全是作者对于道德品质高尚之士的生活总结。在前面几句的生花妙笔明了作者的志趣后,读者的思绪也进入了佳境,此时明理,读者更易接受作者的思想。他以苔痕上阶绿的淡雅之色,隐寓作者的恬淡之心,又马上以青色入帘青的生机盎然点明恬淡中充满生机的仙活生活状态,运用了借代的修辞手法。交朋识友,皆是同道高洁之士,抚琴研经,生活从容多滋味。远离嘈杂的音乐,远离伤神的公务,这种闲暇的生活实在让人羡慕。这种既像隐士,又存在尘世的生活方式,是道德高尚之士羡慕的,也是凡夫俗子们向往的。通过这几句的描写,我们看到了是一幅神仙的生活画卷,表达了陋室主人雅致澹泊的生活情趣。

注:第六句为正面描写,看出作者从容淡定;第七句为反面描写,写出作者对世俗生活的厌弃。

第三部分

(8—9句): 结句引用“孔子云:何陋之有?”,引古人之言,收束全篇,说明陋室“不陋”。表达了他对当时封建礼教的最高道德品质的追求。用圣人肯定的操守来规范要求自己,也许就是刘禹锡对自己的道德品质的最高要求。这样的结句,不说其中的内容是何种意思,但结合题意,却是妙手天成。因为封建礼教是以儒家的道德标准为最高道德标准的,孔圣人的肯定,也就为他道德品质的论注下了最好的定论,论文当有论据,而引孔圣人言作为论据,无疑在当时是最好的论据,充分而不可辩驳。

“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”。作者借这南阳的诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭作类比,引出自己的陋室,及诸葛亮与杨雄为自己同道的意思,也表明了作者以这二人为自己的楷模,希望自己也能如同他们一样拥有高尚的德操,反映自己以古代贤人自况的思想,同时暗示了陋室不陋。实际上刘禹锡这样写还有另一层深意,即诸葛亮是闲居隆中草庐以待明主出山。而杨雄呢?却是淡薄于功名富贵,潜心修学之士,虽官至上品,然他对于官职的起起落落与金钱的淡泊,却是后世的典范。刘禹锡引用此二人之意,他想表达的意思是:处变不惊、处危不屈、坚守节操、荣辱从容的意思。既不愿与世俗同流合污,又想逢明主一展抱负,若无明主,也甘于平淡的那种志向吧。这结合刘禹锡官场的起起落落,是比较符合实际情况的。

可以说,这篇短文表现的主题就是通过对陋室的描绘和歌颂,表达了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操,反映了他不与权贵同流合污的高洁清峻的品格。

《陋室铭》是一篇语言优美的抒情短文。构思很新颖,通篇采取托物抒情的方法,借助赞美简陋的居室来表现作者高尚品德和安贫乐道的情趣。这篇作品可能写于刘禹锡被贬谪朗州司马以后,文中对官场卑污和世俗尘嚣的鄙弃,反映出作者在政治上遭受挫折之后的心境。

文章开头,作者并没有直接点出陋室,而是以 “山不在高,有仙则名,水不在深,有龙则灵” 作为铺垫,引出 “斯是陋室,唯吾德馨。” 这种以比兴起笔,贴切自然地引入正题的写作手法,有助于表达文章的主题思想。作者用山水陪笔,来衬托文章的主旨,表达了陋室虽然简陋,但我——居住的人道德高尚,名声远播,陋室也就不陋的思想感情。文章开头以山水起兴,那么房子呢?自然不在于宽敞华丽,只要有位杰出的人物居住就会受到人们的仰慕。本文就是用这种方法引题,从“山”、“水”引到“陋室"。“斯是陋室,惟吾德馨”直接点出了题旨。“惟吾德磐”是“由于我的道德高尚,(陋室就)出名了。”“馨”在此处应指“陋室”的名声飞扬远方,“陋室”是狭隘简陋的房子。杜甫《甘林》诗:“勿矜朱门是,陋此白屋非。”因此,“陋室”也是被人瞧不起的屋子。但是,刘禹锡的“陋室”,因其主人学识渊博,道德高尚,又“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,“陋室”也就具有好声誉,引起人们注意,远近出名了。而文中刘禹锡以“陋室”比“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”,不但突出了他的道德高尚,更证实了“陋室”的“香”之远闻,名扬四方。“馨”字这样解释,“斯是陋室,惟吾德馨”就与起首二句紧密联系,互相照应了。意思说,这虽然是个狭小简陋的屋子,只因为我的品格高尚使它也变得美好,散发出花木般的芳香。“馨”字的本义是花草树木的香气,移用来描写人的品德,这用的是“移就”的修辞手法。“陋室”因“德馨”而“馨”,这就点明全篇的中心思想。

接着,作者描述了陋室的有关情况。“苔痕上阶绿,草色入帘青”,写出了陋室的外的自然景物,表现了作者对陋室幽静清雅的景色的喜爱之情。“苔痕上阶绿,草色入帘青”真是神来之笔,“苔痕”能“上阶”,“草色”能“入帘”,用比拟法把自然物写活了。仿佛这些清新、美丽,生机盎然的植物也成了往来于“陋室”的客人,它们以自身特有的清丽姿色,装点着这间散发出沁人香气的茅舍——台阶被滋生的“青苔”覆盖得绿茸茸的,草色跨进门帘,屋内呈现一片青翠。 再用 室内的人事活动来点染烘托“陋室”的高雅。“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,“鸿儒”指知识渊博的大学者,“白丁”本义是投有官职的平民,文中借指没有文化的人。古人很重视“无友不如己者”,“非贤友则无取之”这些儒家的交友之道。既然往来的、谈笑的都是些知识渊博的学者,“陋室”主人的德才那就可想而知了,这是以好衬更好的“映衬”手法 , 表现了作者德才兼备,择人而交的情怀。 下面 写主人在陋室中的活动。“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”是以室内的人事活动来烘托“陋室”的宁静和室内人物思想情趣的高雅。这位主人悠闲地弹着“素琴”,没有繁弦急管那种嘈杂的声音,潜心静默地读经,没有官府事务缠身。这里简直像“世外桃源”一样清静幽雅,在这样美好的环境中弹琴、读经不正是古时的君子之风吗! 以上两句中的 前一句从正面说,是实写,写出了室中的闲情逸事,表现了作者的喜趣爱好之情 ;后一句从反面说,是虚写,写出了室中的幽静超脱,表现了作者看破世俗,不受羁绊的感情。作者对室中之景,室中之人,宝中之事的描写,目的在于说明,“惟吾德馨”,使后面“何陋之有”的结论有事实依据。这些具体描写,抒发了作者赞美陋室,蔑视世俗的思想感情。

《陋室铭》虽然表现了作者不愿与世俗同流合污,耿介正直的情操,但从“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的句子,可以看出作者孤芳自赏,傲岸清高,不愿接近劳动人民的弱点,从“可以“调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案犊之劳形”的描写,多少反映出作者超脱现实、独善其身的消极思想。在评价古人时,要全面地,历史地看问题,不能脱离历史时代和当时的社会现实去苛求古人,仅“以一眚而掩大德。”

“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”这个比喻包含两层意思,一是把“陋室”比成“诸葛庐”和“子云亭”,一是作者以诸葛亮和杨雄自况——他胸怀雄才大略,尽管当权的保守势力把他贬谪到边郡,但他的政治抱负和高洁志趣不变,或者像隐居南阳的诸葛亮那样遇贤主而出仕,或像杨雄在成都草堂里著述《太玄》那样安贫乐道,赋诗著书 , 做出有益于天下的大事。

结尾一句:“孔子云:'何陋之有?’”典出《论语子罕》:“子欲居九夷,或曰:'陋’,如之何?子曰:'君子居之,何陋之有?’”作者引用时却将“君子居之”四字略去,其原因不全是行文的字数限制,也是作者有意达到“盖而愈彰”加深读者印象的效果。

《陋室铭》的结构严密,层次井然,用简短的篇幅,容纳了丰富深刻的内容。 清代文艺理论家刘熙载主张:“文有三要:立意要纯一而贯摄,格局要整齐而变,字句要刻画而自然。” (《艺概》)这第二要的“格局”就是结构艺术 ,要求整齐中求变化,组成—个辩证的统一体,《陋室铭》一文充分体现了这一点。

文章分三个层次:开头点明题旨,用“山不在高……有龙则灵”先否定后肯定的句子,通过“仙”“龙”能“名”“灵”的事理类比,烘托“陋室”之非凡的原因——“吾德罄”。这第一层实际在说明写本文的缘由。第二层描述陋室的特点。

一是“有幽境”。作者用两个描写句形容陋室外部清静的环境。我们仿佛看见:一座平凡而别致的小屋门前,碧绿的苔痕爬上一级级的石阶,青青的草色拥入窗帘映照室内。宛若“世外桃源”,令人心旷神怡,几乎忘却人世沧桑。这写法显然由杜甫《蜀相》“映阶碧草自春色”的句子演变而来。

二是“有鸿儒”。陋室除了“德馨”的主人外,尚有高朋鸿儒往来其间,相聚“谈笑”。

三是“有雅趣”。 主人处于陋室还有一番高雅的情趣,他随心所欲地调节、弹奏古朴的琴弦,有时则阅读一下佛经,既无“乱耳”的音乐,更无“劳形”的官场文牍。显示出对勾心斗角的仕途的极度鄙视,与第一层“德馨”相呼应。第三层评价陋室地位。作者以古之名室(诸葛庐子云亭)比今之陋室,两者并论,自然衬托出今之陋室主人蛰居泰然,安贫乐道,给人一种陋室不陋的美感享受。又引孔子“何陋之有”作结,点出陋室主人确是一位德高望重的君子的题意,与开头相吻合。

《陋室铭》的语言也很有特色,表现在两个方面:

第一,含蓄精炼,短小精悍,富有表现力。刘勰在《文心雕龙总术》中说“乘一总万,举要治繁”,要求语言以少胜多。刘禹锡仅仅用了八十一字,就为我们描绘出一幅君子安居陋室的画图,包藏着巨大的思想和艺术的容量。作品把议论、记叙与描写有机地结合起来。前六句议论,用大自然的山、水和人们常提及的仙、龙托出陋室主人。“苔痕”两句的色彩描摹,用“上”“入”赋予动态,生意盎然,极其形象、逼真。引用诸葛亮、杨雄、孔子的典故作自况,非常贴切 、达意。

第二,平易流畅,琅琅上口,有很强的节奏感。古代的“铭”,大都刻在器物或碑石上,用以述功纪行,当然不容许长篇大论。凡铭刻之文都想使人们牢记不忘或争相传诵,当然语言就必须整齐优美,易于吟诵。《陋室铭》就多用对偶排比的句式,前六句用四字句,接着用五字句,再转为六字句,然后复用五字句,结尾用三字、四字句,有的对仗十分工整,如“苔痕上阶绿”对“草色入帘青”,“谈笑有鸿儒”对“往来无白丁”,“南阳诸葛庐”对“西蜀子云亭”……。错综交替,不拘一格,读来音响铿锵,有金石声,富有音乐美,有一种清新淡雅的风格。通篇隔句押韵,“青”韵通押到底(名、灵、馨、青、丁、经、形、亭》这可能由于“铭”的篇幅短小,没有必要换韵。文章还巧妙地运用了多种修辞手法,像这样声韵和谐、语言优美的短文怎能不叫人乐于阅读和传诵呢!

刘禹锡《陋室铭》中的陋室在安徽省和县,位于城关历阳镇中 。

一正两厢联成一体,方位坐北朝南,结构小巧紧凑。正室四檐如翼,庭前阶三五级,旁植桐树,秀木交柯,绿荫满地,环境十分清幽。所处地势略高于城中其它部分。面临巍峨雄壮的镇淮楼(俗称鼓楼,是和县仅存的一座古城楼)不远处即夫子庙,庙址传属旧衙故地。

陋室中原有古碑一方,镌刻着岭南人金福保补书的陋室铭。碑首篆书“陋室铭”三字,正文楷书,文后有计。由于文革中此碑遭受过破坏,现已断裂残损。但除今别字外,文句犹清晓可读。金氏于后记中称,唐和州刺史刘梦德先生陋室,旧有碑铭,为柳诚悬(公权)所书,兵燹久口,碑亦无存。子才第来历阳,三年,鸠工重建,嘱余补书以存旧迹,爱握管书之,并志数语以告来兹。陈廷桂在同治四年新修的《历阳典录》中也载:“陋室,在(和)州治内,唐和州刺史刘禹锡建。有铭,柳公权书碑。”现在所知,陋室于乾隆年间再行重建。我们认为,清人起宝复碑之举,不似无端好事所为,于理当有依据。

刘禹锡在贬谪期间,一方面自振精神,处理政事民事;一方面散居闲处,留意文墨,以排遣苦闷。朗州九年,他选城边更鼓楼旁高地,筑楼而居,以避潮湿。到连州,他在海阳湖畔修建“吏隐亭”,留连其中。在夔州,他很少延接宾客,属意诗文,创作了不少民歌体的好诗。和县的陋室,就是长庆四年(公元824年)——宝历二年(826年)刘禹锡在和州刺史任上修筑的。

晚唐以降,和州屡遭兵燹(和县与采石隔江相望,地处要冲,历来为军事重镇和长江重要渡口。唐末黄巢起义,宋金战争,元末农民起义都曾在此渡江或作战)。陋室连同碑铭遂毁于兵火。

刘禹锡之后,很少再见到有人以此为题而诵咏成章,大概正是由于这种缘故。

,