陈昕妍/文

摘 要:民国书家李叔同,出家后号弘一。随着社会生活环境的改变和角色的转换,其书法风格发生了巨大变化。从早期的章法紧凑、笔锋锐利,到中期的骨骼挺劲、笔画稍瘦,再到晚期的火气消尽,这种变化与李叔同修行律宗是息息相关的。李叔同严格律己,对佛法始终报以一颗恭敬心。对于他来说,书法服务于佛法,书法即佛法,佛法即书法,这也是导致其晚期书法淡然脱俗、犹如深入不食烟火之境的关键因素。

关键词:李叔同;律宗;书法;佛法;恭敬心;弘一法师

李叔同(1880-1942年),浙江平息人,生于天津,字息霜。1918年出家,法名演音,号弘一,以号行世,世人皆称之为“弘一法师”。以出家前后作为分期,李叔同的人生发生了明显的变化。在出家前,李叔同在俗界声誉很高,混迹于梨园,对书法、篆刻、绘画、音乐、戏剧、诗文都有研究,甚至在多个领域开创了中华艺术之先河:他俗时所创作的歌曲,在当时几乎家喻户晓;他在日本为中国救济淮河水灾,发起话剧社春柳社,曾男扮女装,演《茶花女》《黑奴吁天录》,开创了中国话剧事业,轰动一时;同时,他将西画大力推进国内,引起了极大反响。而出家后,他不愿同妻子去日本出家,舍弃修行佛家八万四千法门,独修律宗,做最苦、持戒最严的苦行僧。他彻底抛弃了一切世俗享受,却独留书法,用以弘扬佛法。其书法风格特征,可以概括为由早期书法取法北碑,笔锋锐利狠辣、才气纵横、逸宕沉稳,到中期书法的日臻成就,跳出北碑影响,骨骼挺劲、笔画稍瘦、起落严谨、放少敛多,再到晚期书法的火气消尽、脱掉旧貌。李叔同晚期书法风格的转变与其出家后对于戒律森严的律宗的终身信仰与佛门戒律的严守不悖有着密不可分的联系。

一、律宗教义与修行皈依佛门后专奉律宗,这对于曾经阅尽俗世声色繁华的李叔同来说,是别有意味的。中国文人士大夫因为禅宗“直指人心,不立文字”而大多倾向禅宗,只是一味地追求境界,而不是以一颗虔诚恭敬的心去修行佛法。传统的僧教育、禅教育如龚自珍所言,“禅门愈降愈滥,愈诞愈易。(非但)昧禅之行,冒禅之名(之)儒流文士乐其简便,不识字髡徒习其狂滑。语录繁兴,夥于小说……狂者如伶市儿,用现成语句授之,勿失腔节。三日,褴师其遍布市矣”[1]。在明代著名书画家董其昌所著的《画禅室随笔》中写有,“大慧禅师论参禅云:‘譬如有人具百万资,吾皆籍没尽,更与索债。’此语殊类书家关捩子。米元章云:‘如撑急水摊船,用尽气力,不离故处。’盖书家妙在能合,神在能离,所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。哪吒拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。晋、唐以后,惟杨凝式解此窃耳,赵吴兴未梦见在”[2]。董其昌认为,禅悟对书法家有很大的启发作用,也是将禅宗作为一种工具来辅助书法,背离了禅宗本意,更与真实的佛法修行相偏离。

弘一法师支持过康梁戊戌变法,试图通过学习法学救世。他从日本回国后希望通过加入南社,出版《太平洋报》,实现教育救国,但是这些努力都付之东流,一次次的政权变更、一次次见到希望又转瞬即逝。他虽然阅尽荣华,却也实在看尽了人生无奈,面对众生只能感叹“眼界大千皆泪海”。他投身佛门不同于避世,反而是为了普度众生,在他留下的所有作品文章中有乐观积极之词,却没有想独身安乐之意,这从他发心学律就可以看出来。

弘一法师初出家时读《梵网合注》《灵峰宗论》,后来参读《传戒正范》《毗尼事义集要》,继而开始研究律宗。无疑,弘一法师是在切实研究以后才发心修行律宗的,并且深知学律要用心穷研。南山律宗自南宋以后几近失传,并且律宗非常博大,仅派别就有小乘律、大乘律、密教律、显教律等,非常繁复,而仅存的南山律典目录就有16部之多。弘一法师曾直言,中人之资用心研习尚需四五年时光。弘一法师以身作则、严于律己,各地修行学习、讲学,要振兴佛教颓风,足见其用意之恳诚。

与董其昌不同,对于弘一法师李叔同来说,书法即佛法,佛法即书法。弘一法师出家后书法只写佛家偈语、经书,为的是广布佛法,教化人心。在书写佛经方面,弘一法师想效仿往圣先贤刺血写经,并专门为此向印光法师请教。印光法师的回信是,“座下勇猛精进,为人所难能。又欲刺血写经,可谓重法轻身,必得大遂所愿矣。虽然,光愿座下先专志修念佛三昧,待其有得,然后行此法事。倘最初即行此法,或恐血亏身弱,难为进趋耳。入道多门,惟人志趣,了无一定之法。[3]其一定者,曰:诚;曰:恭敬”。修行的途径有很多种,写经只是其中的一种,重要的是对佛法的全身靠倒和皈依。弘一法师是真正为了修行佛法而修行,他严格律己,遵守各种律法,即便在冬日也只穿最薄的衣服来达到历练筋骨的目的。戒律是佛教得以建立和传扬的基础,是以心为体,从心发生的。弘一法师说:“佛法以大菩提心为主。”[4]又说:“严持戒律,要以智慧之心、利益众生和普度众生的广大慈悲之心和善巧方便的灵敏之心为根本,这是持守佛教戒律,行菩萨之道的首要要求。”弘一法师不仅首先明确地理解了佛教戒律的这一根本理念,同时,他也把开发和保持大悲菩提心作为自己弘扬律宗、广大佛法的第一要务。与董其昌的禅宗境界、画禅相比,貌有相似处,而其质是完全不一样的。董其昌也看似一尘不染,无论画还是字,到处都有干干净净的感觉,也有让人心静遐想的空间,但是与弘一法师不同。弘一法师到处充溢的是慈悲恭敬的敬,继而生静,庄严而生亲近,这背后不仅是文化的支撑还有真正的心性流露。

禅宗境界在宋元以后逐渐趋于文人游戏,文人之间相互拼格调高下,与魏晋时清谈颇有相近处,甚至僧人醉心诗词歌赋,谈玄谈空谈心性,将禅宗机锋斗志作为乐趣,将引人深思的禅话禅诗作为境界标榜。但其实贡高我慢早已背离佛法本意,而非修行者的修行之道。不可否认,对于艺术的影响从宋元时期至20世纪都是非常巨大的,也能够启发人心智,开阔视野。但这些和真正的慈悲心、恭敬心是不一样的。他不渴望开悟,不渴望别人赞美歌颂他,只希望通过他的讲学、书法使更多人正觉、正念、正行,将佛法真意传扬世人。弘一法师无论僧俗都以过人著称,但不自觉聪明上智,亦不觉愚夫愚妇为耻,学习净土宗,修习最苦最难的律宗,不见名利之心。印光法师曾言,佛门中最容易成就的就是那些默默无闻只知道念佛的老人。如果念佛人还在为了名利奔波,那就不如在世间追逐了,所以,不管是印光法师还是弘一法师,都不扬名、不登报、不广收弟子,而是常闭关修行。弘一法师并不依佛法养书法,而是以书法弘扬佛法。相比弘一法师的慈悲,拿佛法作“工具”便下等了。

从严持戒律入手,弘一法师在做人方面体现出了鲜明的特征。具体表现为:一是处处严于律己,宽以待人,只责己过,不议人非。他于62岁那年(1941年),也就是圆寂前一年的9月,给正礼《法华》的泉州开元寺传净监院书赠蕅益大师警训一则,以嘉勖之:“专求己过,不责人非。步趣先圣先贤,不随时流上下。”[5]他去湛山寺不登报、不扬名,不换被褥,与小沙弥同修,接受小沙弥建议,时时处处无不是真修行,点点滴滴从未有博声名;二是从大菩提心入。弘一法师不仅以大菩提心摄受佛教的戒律,而且将其付诸修行实践之中,从生活小事入手。例如,丰子恺有次请他坐藤椅,他把藤椅轻轻摇动,然后慢慢坐下去。每必如此,多次之后,丰乃垂问。弘一答曰:“这椅子里头,两根藤之间,也许有小虫伏着。突然坐下去,要把他们压死,所以先摇动一下,慢慢地坐下去,好让它们能够躲避。”[6]

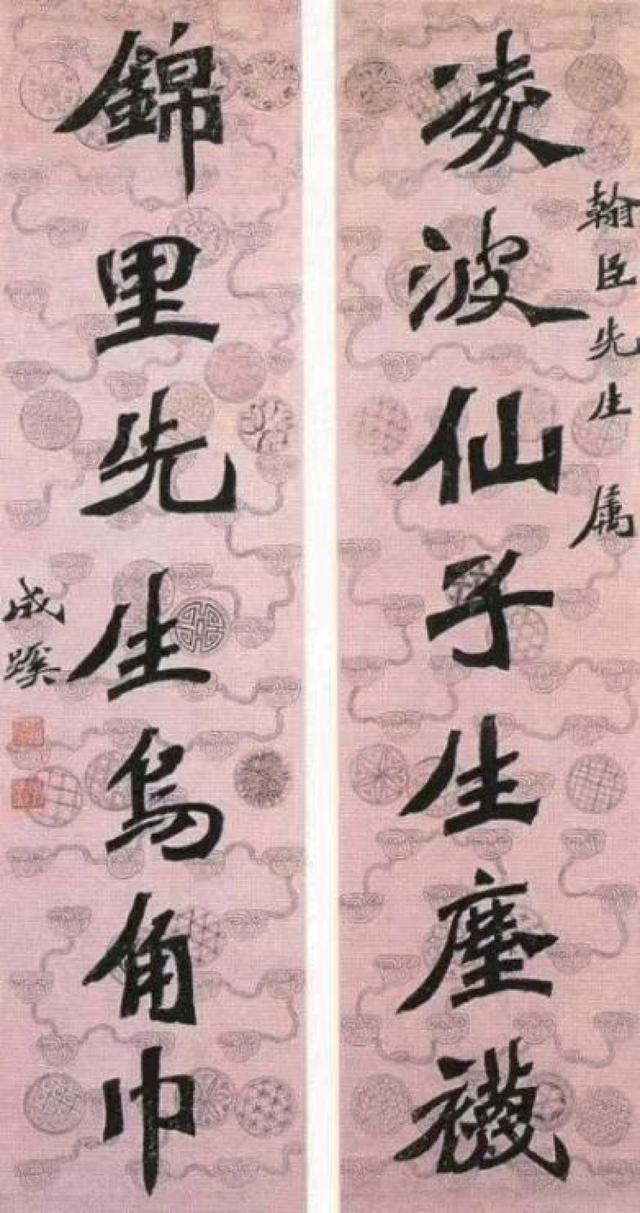

二、圆教、圆备、圆润纵观弘一法师的书法,在不同时期,其书法风格也有明显变化:出家前的书法挺俊秀拔、刚毅果敢、深沉峭拔、气势如虹(见图1);出家后的风格为之一变,变得平和、圆融、恬静、虚无、锋芒尽敛,返璞归真,后世谓之曰“弘体”。弘一法师晚期书法主要是以楷体来书写佛经,其目的在于楷体便于世人辨认,以便能够通过书写佛经偈语,建立起与受众之间相往返的一座桥梁,以达到教化人心的作用。印光法师在写给弘一法师的信中强调,“写经不同写字屏……古今人多有以行草体写经者,光绝不赞成……方欲以此断烦惑,了生死,度众生,成佛道,岂可以游戏为之乎”。从印光法师写给弘一法师的另一封回函中可看出,对于印光法师的开示,弘一法师都加以接纳了。回函中写道,“接手书,见其字体工整,可依此写经。夫书经乃欲以凡夫心识,转为如来智慧。比新进士下殿试场,尚须严恭寅畏,无稍怠忽……当先以一心念佛为要。恐血耗神衰,反为障碍矣。身安而后道隆,在凡夫地,不得以法身大士之苦行是则是效。但得一心,法法圆备矣”。弘一法师能遵印光法师的教诲,重于写经,将书法与佛法融为一体,做到书法服务于佛法,足以表明他对终极关怀的追求,是在修持中显现自我心声的一种方式。

图1

弘一法师书法在不同时期变化都非常明显。随年龄和修为的增长,其书法中的烟火气逐步消褪。中年还寻求刚硬雄强的力度、用笔直劲爽利、气息充盈(见图2),而到了晚年,则用笔藏头护尾、笔笔中锋、笔笔藏锋、圆润且少有直线,将一股柔而有力的力量注入了进去。用笔圆润少见锋芒,而不乏逸趣(见图3),这与弘一法师研究《华严经》有着一定的联系。北魏慧光判立渐、顿、圆三教,而将华严经列入圆教。圆教并不是佛教中所说的“圆满”,圆教是对人自身心灵的提升和对德性的培养。弘一法师晚年处处显示出的是谦和,没有丝毫的火气,称之火气褪尽。佛教在中国古代兼具着教化作用,同时还有医院的疗愈作用等。佛教徒既然要教化人心、止恶扬善、包容一切,就要自己先做到品行高洁,如此才能身教言传。面对无数众生,而每个人所受教育程度不同,但法师们都要见机说法,对任何人任何众生都具备慈悲心,所以,佛教有称“一切众生皆具如来智慧德相”,即一切众生都有成佛基础,不只诗人,而是所有众生。印光大师更直言道:“看一切人皆是菩萨,唯我一人实是凡夫”,这句话从儒家角度可理解为见贤思齐、三人行必有我师等,而从另一方面来看,是对众生及一切恭敬的态度,是包容、是慈悲。弘一法师晚期书法里处处圆融,体现了其为人处世的处处平和、处处包容,更体现出了一直在修行的弘一法师对众生恭敬的态度与慈悲之心。

图2

图3

三、同为佛门书僧的区别在唐代有个著名的书僧——怀素。钱起有写过两句诗称赞他,“狂来轻世界,醉里得真知”。贯休在他的《怀素上人草书歌》里,更是直接说道:“师不谈经不坐禅,筋骨唯于草书妙。”[7]很多人说怀素是终南捷径,这样的说法欠妥。虽然怀素法师嗜好草书,有“绿天庵”的美谈,亦有食鱼吃肉的狂态。但从他草书作品中能看出,无论是《怀素大草千字文》,还是《怀素自叙帖》,貌似都是酣畅淋漓、笔墨横溢的狂草,但其实《怀素大草千字文》有38.4cm,而《怀素自叙帖》纵只有28.3cm高,并且如此圆劲,必然是精心之作,丝毫不见懈怠。其晚年《小草千字文》更是火气褪尽,有着绵里藏针的安静、老辣。怀素生于像法时代,修行人根器较好,社会环境也非常推崇出家人,所以佛法昌盛、高僧辈出,怀素本人即“幼而事佛”。而弘一法师生于乱世的末法时代,没有唐代的氛围环境,弘一法师曾说过“非酷戒不足以灭障”。他们的人生经历不同,在观念上也就有所不同,相比之下,弘一法师振兴佛教事业、普度众生的心态更重。怀素对书法认识高、用力深,作品涵盖了一生的种种人生阅历,佛法更多是助力,而弘一法师字中是佛法与人的真正相融。

另一位是八大山人,生于明末清初,俗名朱耷。同样,表面上看他与弘一法师有很多共通之处,弘一法师生于清末,时代的变化都在改变着他们的个体命运。八大山人的出家很纠结,他放弃了继承而走科举,到十八岁时,科举与继承都已经不可能,如果不攀附清朝政权就只能避世。八大山人又一次放弃攀附,可见是非常骨鲠的。八大山人出家有被迫处,而弘一法师出家则缘自内心深处对救世救人的渴求。八大山人晚年的书法辨识度极高,自成一家。其常常利用单字中部分结构的位移,夸大对比,造成险绝、突兀的视觉效果,且圆劲硬朗。与他所画的鱼鸟一样,乖张倔强的造型和拟人化的眼睛,都是给读者一种反思。陡然间看到这样的场面,都会有所震撼,处处荒寒萧索,一种秃的意象透彻人心。相比李成,李成有繁华褪尽悲凉意;相比倪瓒,倪瓒有避开尘世的简淡。八大山人同李成、林逋、倪瓒、弘一法师都有高士风度,而八大山人尤为孤冷而近孤僻。他们的书法都被人们所推崇,都和他们安静、干净、空灵的书风有关,都对空间有极高的把握能力。但同样是一个“静”,不同的是八大山人警醒世人白眼看世,他的作品少了生机,不是颓废,是“秃”“弄”。他是心灰意冷的、是不屑的、是懒得去说的。八大山人白眼看人,字中还有一股萧索,正如柳宗元在《小石潭记》中所说,“以其境过清不可久居”。而弘一法师不同,他的安静是饱含悲悯的,总有一派生机的安静,郁郁勃勃,是祥和安宁的静,饱含着对世人的慈悲之心、悲悯之心。书法与写意水墨是最能直接内心的,水墨在宣纸变化非常快,内心的所有东西都会流露出来,所以更真实。虽然他们的作品有一些相似性,但事实上反映出来的是两种思想追求,带给我们的也是两种视觉体验。

对于今天的艺术工作者、学习者来说,弘一法师修习律宗的经历以及从中汲取养分再践行到书法艺术的创作中,这样的创作经历有很深的启示。在物质社会高速发展的今天,物质方面与精神层次的分离也使得不乏浮躁的情绪影响到社会各个层面。“欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于妙。心神不正,书则欹斜;志气不和,字则颠仆”,这是虞世南在《笔髓论》契妙一节中的论证所说的是一种书写状态,这种状态更多的是对书写者内心层次的追求。而弘一法师有过学习律宗、通过律宗律己的经历,这对他的艺术创作就有很大的益处。这种书写状态的深入也使得弘一法师的艺术之路走得更远,也使得他艺术作品中呈现的内心世界的感受更加能够强烈地渲染着我们、影响着我们。在当下这个时代的艺术工作中,尤其是对于学习艺术、学习书法的人来说,弘一法师通过律宗学习书法这样的学书经历也同样能够使我们时刻观照自己的内心。这种来自精神方面的警示方能使我们安静下来真正深入到其中,得到真正的体验。而这种体验与在浮躁内心下得到的体验是绝然不同的,只有在这种状态下,我们才能深入到自己的内心,才能真正做到与之前的艺术大师、书法巨匠对话。

参考文献:

[1]邓子美.中国近代化与传统佛教[M].上海:华东师范大学出版社,1994:17-27.

[2]董其昌.画禅师随笔(见《历代书法论文选》)[M].上海:上海书画出版社,1979.

[3]印光大师全集:第一册[M].中国台北:佛教出版社,1991.

[4]弘一法师.《佛法大意》,秦启明,编.弘一大师李叔同讲演集[M].北京:中国广播电视出版社,1993:224.

[5]林子青.弘一法师年谱[M].北京:宗教文化出版社,1995:298(注11).

[6]丰子恺.怀李叔同先生,静观人生[M].长沙:湖南文艺出版社,1992:281-283.

[7]二十世纪书法研究丛书.品鉴评论篇[M].上海:上海书画出版社,2008:66.

(转自《北京印刷学院学报》 2020年第9期)

,