西炉与康藏的稳定

简述打箭炉的“锅庄”

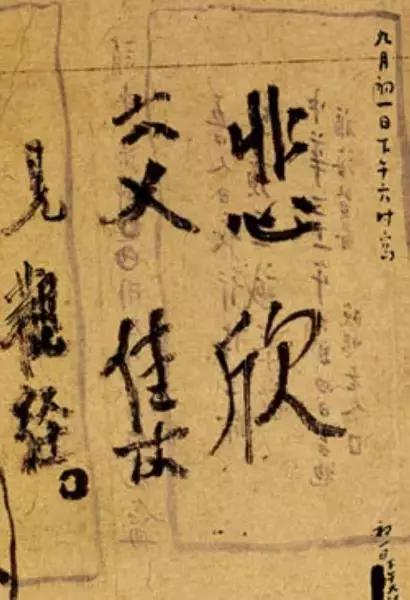

清王朝历来都把打箭炉视作稳定康藏的至关重要之所在。吴三桂叛清,涉足青藏,传说城南明正土司家庙金刚寺中有一巨幅菩萨绣像(唐卡),就是吴三桂爱妾陈圆圆赠送的,是否如此待考。吴三桂在青藏的动向,朝廷确是十分关注,特遣能员赴打箭炉侦察。对此,《清实录.圣祖实录》中就有这样的记载:“康熙十九年[庚申]五月辛丑(1680.6.9)谕兵部:‘移文各路大将军、督、抚、提、镇等,凡有平定云贵恢复城池者,俱令察访吴三桂与达赖喇嘛相通书札,随得随缴。’”又“刑部左侍郎冯甦疏言:‘请遣能员赴打箭炉地方侦贼情形。仍移书达赖喇嘛,令勿纳残贼入其境内。’议政王大臣等会议:‘达赖喇嘛处,当吴三桂叛时,已经遣谕,无庸再遣。打箭炉地方,应移文四川总督,令选贤能人员,不时侦探防御。’上谕,打箭炉等处地方应选堪用之员,如拉笃祜其人者,遣往彼地,不时侦探。”

金刚寺的镇寺之宝--巨幅唐卡,传说就是吴三桂爱妾陈圆圆供奉的。

元代随着中央集权的强化,开始实行较严格的“土司制度”,明代和清朝早期更盛。朝廷对少数民族地区的控制,就是通土司来实现的。在炉边,朝廷自然对住牧西炉的明正土司寄以厚望。“西炉之役”剪除了代表西藏势力的野心勃勃的木雅营官,朝廷对西炉地方的控制自然依托明正土司。

明正[顺治九年]归顺朝廷的时候,所率的锅庄只有十三家。四川提督唐希顺在康熙四十年正月十三抵打箭炉后,除“有商民、喇嘛、番民等归顺。又有木鸦头目错王端柱等首先归顺。今来附者共一万二千余户。”(见《清实录.圣祖实录》四川提督唐希顺二月丙戌“疏报”)这些归顺朝廷的商民、番民,后来统归明正土司所属。明正土司住牧之地打箭炉的锅庄,遂增至四十八家。明正相继成了下辖一个土千户,四十八家土百户;辖地东至泸定桥一百二十里交冷边土司界,西至中渡(今之雅江)二百八十里交里塘土司界,南至乐壤六百里交冕宁县界,北至密鲁章谷四百五十里交小金川所属之孙克宗界,成为炉边势力最大的“内土司”。

朝廷将夺回的地方和战后归顺的地区和人民交给明正管辖,受此大恩的明正土司自然“最为恭顺”。

明正土司为加强其所辖地方的统治,在其住牧的打箭炉,建立起以“锅庄”为核心的一套独特的统治机器。将打箭炉打造成了一个统治严密,管理有序,将其铸成炉边乃至康藏地方的政治中心。

当年,朝廷在用兵康藏、治理川边中的一些大动作,都把打箭炉视作可靠的“基地”,明正土司亦努力奉差。朝廷放心的打箭炉,对康巴藏区的稳定发挥了重要的历史作用。雍正皇帝就曾称赞:“打箭炉之明正、里塘等土司、土妇及头目人等,归诚内附,十数年来,谨守住牧,奉法急公。内地兵丁赴藏驻防,经行该地,番民等递运粮石,供应承办,虽按数给发脚价,不使扰累,而伊等效力奔走,于一切差使并无迟误,勤劳恭顺,甚属可嘉!”而且特别指出:“四川各番部中,明正一部最为恭顺,土司、土妇效力尤多,请各赏彩缎十匹,所属头目人等,赏银二千两。”(见《清实录.世宗实录》雍正十一年三月戊戌,即公元1733年4月30日“谕内阁”)。从康、雍、乾直到清末光、宣列朝,明正土司为朝廷出力,为康藏稳定效力和立功受奖情况,在拙作《锅庄旧事》书中有录,不再赘述。

住牧打箭炉的明正土司,以“锅庄”组成一套完整的统治机器,在康巴藏区绝无仅有,这他的独特之处。

明正的打箭炉“锅庄”历史可追述到元、明时期。清初,明正土司就是率十三家锅庄归顺清王朝的,“西炉之役”后才发展到四十八家。

古时,在民族地区,支起石头(或铁架子)架口锅,就叫一个“锅庄”,在户籍簿上也就是一户人家,算是一个支负差役的个体。打箭炉的“锅庄”则远不只此。有人说“锅庄”为藏语“古草”“古曹”“姑萨”的音译,还有称“锅庄”为“独吉”的。“古草”意为“代表”,“古曹”意为“贵族”,“姑萨”指“院坝”,“独吉”则指铺石板的“大院坝”。“古草”“古曹”“古萨”三词,语音与“锅庄”相近,于是就这样喊了下来,此说不无一点道理。就这几种藏语叫法推测,这“锅庄”原本是指明正土司下属土百户的“代表”(古草)或“贵族”(古曹) 驻打箭炉“听差伺贡”的办事机构。也就是说,“锅庄”主人早前就是为明正“听差伺贡”的差民。“听”什么“差”,各有分工,且等级森严。至于称“锅庄”为“姑萨”(院坝)、“独吉”(铺石板的大院坝),为“锅庄”的建筑样式和布局而言,因为“锅庄”多为一楼一底的四合大院,正房为主人居住,箱房楼上住客商,楼下堆茶包等货物。四围之中是一院坝,因“锅庄”等级有别,规模大小不一,笔者家曾居住长达三十年的“木老爷锅庄”(俗称“木家锅庄”),因主人早年为明正“重臣”,院坝以石铺地,类似汉白玉的白石条子作阶梯,坝子不小,故炉城人习惯称它为“北门上的大院坝”。

1978年11月,还能见到“木老爷锅庄”的旧址。

打箭炉曾流行三句话:明正土司是主人,瓦斯碉(锅庄)长官管民政,金刚寺喇嘛管寺庙。所属四十八家“锅庄”,各施其职,等级森严。炉城人用藏语将“锅庄”分为“弄密呷”(明正五大亲信)、“捏巴切波意”(明正的四大管家)、“捏巴穷娃意”(明正的四小管家)。这便是当年明正土司(“甲拉甲布”)政权的基本架构。

那五大亲信,首推瓦斯碉(习惯称“包家锅庄”),他是最忠於明正土司的首席辅臣,除总理民政,还替土司与中央朝庭打交道,在明朝时侯,锅庄主竟甘愿替犯事的明正土司在京城挨了刀;接着要算“萨根过”(汉语叫大院坝罗家锅庄),相传他早先的主人,曾当过明正土司,失去土司之职后,改称“大地头人”;再就是那“效白托马”(铁门坎汪家锅庄),“效白”是藏语对西藏噶厦政府噶伦的称呼,相传噶厦曾派一噶伦辅佐明正土司,这个噶伦就住在铁门坎汪家锅庄,后来当了这家的上门女婿,人们便称这家锅庄为噶伦住的锅庄;还有就是“甲绒西”(即“石门坎木家锅庄”也称“木老爷锅庄”)甲绒(有的史料又写作嘉绒)藏族,现居宝兴、丹巴、大小金一带,早先宝兴的木坪土司与明正土司是弟兄,木家锅庄的主人就是木坪土司之后,人称“甲绒公子”,是明正土司的左臣。所以木家锅庄又称“木老爷锅庄”。还有一大管家就是“贡觉娃”(即“白土坎包家锅庄”)。

四大管家,有两家是“五大亲信”,即“效白托马”(汪家锅庄) 和“贡觉娃”(白土坎包家锅庄)。再有就是“曲里巴巴”(将军桥白家锅庄,后改称邱家锅庄)和“充布措”(大院坝充家锅庄)。四大管家各有分工,“效白托马”是大家臣,“贡觉娃”掌管土地田亩,“曲里巴巴”管理粮食和食品,“充布措”管理布匹服装。

堆满茶包的邱家锅庄

四小管家是,“育卡娃”(子耳坡包家锅庄),“亦龚娃”(深巷子亦龚娃锅庄),“昌措”(子耳坡邱家锅庄),“卡瓦降措”(南门姜家锅庄)。其中“昌措”负责管理市埸秩序和犯人,“卡瓦降措”负责组织管理土司家的音乐歌舞活动。

其他锅庄也各有各的差事,如“仲依措”(子耳坡安家锅庄),担任土司秘书,负责管理文案;

“郎白莎”(水桥子包凤英锅庄),是土司的内臣院,负责管理衙内事务;

“唐马仲科”(南门唐马房锅庄),人称驿站长,负责为土司管理乌拉差役;

“打古降巴”(南门查家锅庄),人称城门背后的人家,负责看守城门;“桑卡措”,这家锅庄在土司衙门后山围墙北边,设有碉楼,负责土司衙门的警卫;

下瓦斯碉(下桥彭家锅庄),负责管理明正色多衙门的土地及其三座庙宇;

“那密娃”(三道桥那密娃锅庄),锅庄主人是有权的喇嘛,据说跑马山上的寺庙原是南无寺的经房,里面常住有高僧大德,土司规定,来往人等只要进入能看见这座庙宇的地方,必须下马步行入城,这家锅庄主人的职责就是监督三道桥方向行人执行这个规定;

“贾力托马”(明正街贾力锅庄),负责为土司管理茶叶和打马伞;

“布仔娃”(二道桥杨家锅庄),负责管理二道桥的土司别墅和为土司放牧牲畜

“帕楚措”(深巷子白家锅庄),负责为土司管理养猪的;

“牙楚措”(大院坝牙楚措锅庄), 负责为土司管理养羊的;

“底子托马”和“底子亚马”(即北二巷两家彭家锅庄),负责为土司管理放牧骡马的;

“娃底娃”(将军桥娃底娃锅庄),人称揉狐皮的人家,负责为土司管理皮张;

“吉波娃”(南门外吉波娃锅庄),人称做酸菜的人家,负责为土司制作和管理菜蔬......

以上所述,可见炉城“锅庄”所“听”的“差”,所“伺”的“贡”,从政治、经济、外事、治安、刑名、民政,到生产、生活,以及宗教、文化等方方面面,由此构建成一套土司政权机器。在当时的历史条件下可谓完整有序。致使这个“最为恭顺”的炉边“内土司”政权,成为朝廷可信赖的经边治藏的重要依托之一,打箭炉也自然成为川边不可替代的政治中心。

“西炉之役”扫清了中央王朝的西进通道,五年之后泸定铁索桥的建成更是架起一道连结川藏的汉藏民族交往的桥梁。

打箭炉特有的“锅庄”, 也与时俱进,随着汉藏经济交往的兴盛,土司政权的逐渐衰落,它由“听差伺贡”为己任逐渐转身,另担重任,在以边茶贸易为主的藏汉交往中,扮演着不可替代的中介和行栈的重要角色。它经历了由“官”而起,因商而兴,官商结合,再演变为依商而存,以至随着时代的前进(经上世纪五十年代的“对私改造”)而最终消亡。今天,为人说起的打箭炉“锅庄”,多以它在炉边独特的藏汉经济交往中所扮演的角色而定位,淡忘了它的兴亡史。拙作《锅庄旧事》一书对此作过初探,这里不再赘述。

,