唐朝时期的“来华留学生”叫做宿卫学生,与今天的国际交流生颇有相似,又有着很大的不同。相同之处是要以唐朝汉文化为主要学习教材,不同之处是这些“来华留学生”要通过刻苦的努力参加唐王朝专门为他们开设的“高考”——宾贡进士制度。

宾贡制度,是盛行于唐朝中期的一项人才选拔制度,这项制度是以科举考试为基础,面向的群体是唐朝以外的藩属国,包括高丽、安南(越南古称)、缅甸等地区。番邦负责向唐朝举荐“宿卫学生”,获得入唐学习的资格,通过宾贡科举考试后,考试成绩优异的学生将会获得“进士及第”的称号,享受与唐朝本土进士同等的仕途待遇。

就读唐朝国子监的番邦学子

这些唐朝时期的国际交流生通常要从“半工半读”做起,接受中原文化的再造熏陶,四书五经六艺自然是必修课。为了求取唐朝的文化真经,学习唐朝先进的典籍制度,宿卫学生可以说历尽千辛万苦。

艰难宿卫路,少小离家老大回唐朝时期的宿卫学生,往往都是背负沉重的家国期望。少年时期便要跋山涉水,远离故土来到唐朝学习文化典籍。其中,最有名的宾贡进士崔致远,12岁那年被父亲送上新罗(朝鲜半岛番邦旧称)通往大唐的商船,远涉重洋来到唐朝。《桂苑笔耕集》记载,崔致远临行之际,崔父立下家训:

“十年不第进士,则勿谓吾儿,吾不谓有儿,往矣勤哉,无惰乃力”。

虽然朝廷全额资助宿卫学生的日常学习起居,但是巨大的家国使命和思念家乡的愁苦,却需要这些年少的宿卫学生自己承受。比如,崔致远的名作《秋夜雨中》写道“秋风唯苦吟,举世少知音。窗前三更雨,灯前万里心”。写出一个不远万里求学的宿卫学生身处异国他乡,没有亲人陪伴,面对半夜三更雨,内心的一片愁苦只能诉诸眼前的一盏油灯。

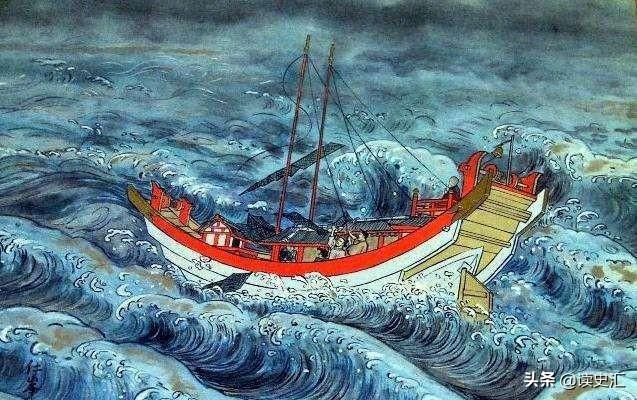

番邦学子远渡重洋前往大唐“留学”

就算是今天首尔直达西安的飞机直线距离是1666公里,近4个小时的航程,何况1000多年前舟车劳顿的唐朝。众多宿卫学生中,崔致远算是比较幸运的,12岁来到唐朝,28岁学成归国,只身异国他乡整整16年。像同时代有很多宿卫学生或是沉入大海丧生前往长安的路上,或是病死长安求学过程中,宿卫宾贡可谓是一条艰苦卓绝的求学之路。

宿卫学生的学习内容和方式这些由番邦选派求学的宿卫学生,主要学习唐朝的典章礼仪。汉语翻译事业尚不发达的年代,他们面临的首要学习内容是如何解决语言不通和文字障碍的问题,对于一个连本国语言文字都不甚精通的少年来说,语言再造是一项极其艰难的任务。崔致远曾经这样描述道:

是以车书欲废于混同,笔舌或惭于差异……土声难辨其鸟言。

即便是唐朝与周边附属国已经有着长达百年的互通友好,双方的臣民仍然存在着巨大的语言和文字障碍,这种障碍甭说进行深层次的文化学习,即便是日常的交流存在很大的困难。

“留学生”参加宿卫,以此来熟悉唐朝语言和礼制

由于语言不通的问题,使得宿卫学生无法正常加入国子监学习,唐朝专门为他们制定一套学习计划,即参加“宿卫”的活动。“宿卫”是唐朝时期的宫廷小职位,包括承担皇宫的警卫和大型国事仪式的仪仗工作。参见《唐六典》,如下

左右卫大将军、将军之职,掌统领宫廷警卫之法令,以督其属之队仗,而总诸曹之职务。

由此可见宿卫是皇帝身边的警卫人员,同时承担仪仗队的职务,自然是皇帝最为亲近的侍卫。宿卫队员熟知朝廷的各项典章礼制,让留学生跟随宿卫队从事皇帝的保卫服务工作,一方面可以学习正规的官方语言,一方面可以通过实践学习唐朝的高层文化。这也是“来华留学生”冠以“宿卫”的由来。

宿卫学生的日常学习讨论场景

负责皇帝的日常警卫工作,不是宿卫学生的主要职责,更不是朝廷的目的。朝廷为了防止宿卫工作耽误“来华留学生”的学习,采取“轮流值班”、“学做结合”的办法。《唐六典》对此有着详细的记载,如下

蕃人任武官者,并免入宿。任三卫者,配玄武门上,一日上,二日下。配南衙者,长番,每年一月上。

这就是说,宿卫学生最开始要值班一天休息两天,已经做过很长时间的宿卫学生,每个月值班一次即可。不难看出,宿卫学生值班的工作量不大,剩余的时间要去国子监跟随“老师”学习汉文化的典章书籍,比如礼、乐、射、御、书、数。

学生跟着国子监的老师学习“六艺”

宿卫学生的人员和学业情况来唐学习的人员绝非是个藩属国的臣民便可以申请,他们必须在本国具备一定的地位,通常情况下都是王室贵族或部落酋长家的子弟才有资格申请。《唐会要·学校》记载说

大唐贞观时期,高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃诸国酋长亦遣子弟,请入国学。

及《东史纲目》记载

新罗自事唐以后,常遣王子宿卫,又遣学生如太学习业。

从这些零散的史籍中,不难看出真正能够申请加入唐朝宿卫学生队伍的,往往还是以番邦的贵族子弟居多。一方面这些番邦贵族仰慕唐朝的繁荣强大,希望贵族子弟能够来到唐朝学有所成,将来归国后指导本国的治理;另一方面,从派遣的人员身份规格之高可以发现,宿卫学生中除去像崔致远专心务学的人,还有一部分实际上具备“人质”的双重身份,以派遣王子学习为名,企图与唐王朝建立良好的外交关系,比如开成元年,新罗王子金义琮“来谢恩,兼宿卫”。

新罗国向唐朝举荐“宿卫学生”

番邦派遣的宿卫学生不仅身份要达到一定的标准,名额进出的数量也有着严格的要求。首先要通过鸿胪寺的经费预算,唐敬宗宝历元年,新罗国王金彦升上书唐朝,说太学生崔利贞等4人已经达到学业年限,请求唐朝遣送他们回国,另外打算在派遣金允夫等12人前往学习,特请朝廷批准鸿胪寺给予学费资助。

宿卫宾贡的意义

根据《东史纲目》中提到过,宿卫学生的学习通常是10年期限,甚至更久。他们不是简单地学历镀金,而是实实在在地融入到唐王朝的文化和习俗中,自觉接受中原先进文明的洗礼。由此,诞生出一大批学富五车、功成名就的学生。

“留学生”通过学习参加科举,获得唐朝进士及第

① 对宿卫学生自身的意义

据有限的史料统计。至唐末,通过学习获得进士及第多达58人。他们由一个文明未开化的番邦臣民,一跃成为唐朝的科举进士,不但精通盛唐时期的汉文化,而且可以与唐朝诸多文豪谈经论道。得到许多唐朝文学家的高度评价,比如裴说赋诗《赠宾贡》写道“惟君怀至业,万里信悠悠,路向东溟出,枝来北阙求,家无一夜梦,帆挂隔年秋。鬓发争禁得,孤舟往复愁”。

更为重要的是,宿卫学生通过唐朝宾贡制度获得进士身份归国后,会得到本国的认可,朝廷将直接授予相应的官职。

进士及第后的“留学生”衣锦还乡,学成归国

②对历史的意义

这些通过宿卫登科及第的交流生,他们自身认可并接受中原儒家文化。学成归国后,由原先的储备干部直接变成本国朝廷的核心成员,他们行为处事以儒家为标准,辅佐国主推行治国理政策略的时候,必然首推儒家思想,对番邦诸国的制度完善和顶层设计有着不可磨灭的贡献。一时之间,儒家思想遍及朝鲜半岛和日本岛,这对于中原儒家思想的传播同样有着极其深远的时代意义。

宿卫宾贡制度,是唐朝时期特有的历史标识,更彰显出华夏汉文化极富灿烂辉煌的一面。那些参与宿卫宾贡的学生,不远万里之遥,背负深沉的使命和对汉文化的无比崇敬,上演一场波澜壮阔的求学取经之路。

,