一位有社交恐惧症的男人,在妻子的葬礼那天,和200多个参加葬礼的人握了手,在第二天早上,他的孩子去找他的时候,发现他去世了。

这是在克里斯托夫·安德烈举办的一次培训会上,一个恐惧症治疗师讲述的他父亲的故事。他说:“我本以为是伤心导致了他的死亡,但其实,他握的200多只手、看的200多张脸和对哀悼做出的200多次回答也加速了死亡的发生。”

这让我想到了脱口秀演员鸟鸟讲过的一个关于社恐的段子:

“即便我被一只老虎咬了,都很难立刻喊人来救。”

“因为如果没有人救,我只是可能会死,可是一旦有人救,我还得跟他打招呼。”

虽然是一个段子,但足以说明深度社恐的人对人有多恐惧。

幸好,我身边没有深度社恐的人,但是轻微社恐的人却一抓一大把。

一个老同学,我们都已经相处20年了,可是每次来我家,先问我老公在不在,只要我老公一回来,她就瞬间变哑了,浑身不自在,她不敢看我老公,更不敢跟我老公说话。我理解,上学的时候她每天在班里都是一言不发,除了在寝室里偶尔说几句。

物以类聚,我上学的时候,也只愿意做个小透明,最怕老师上课点到自己的名字,更怕站起来回答问题,有时候仅仅是体育课上的报数也会让我脸红心跳。

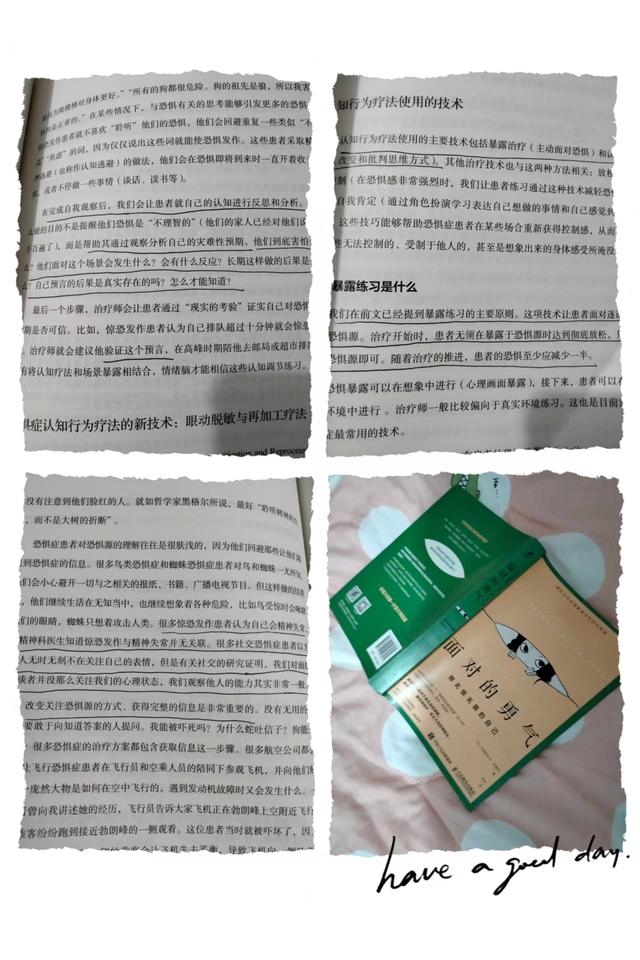

看《面对的勇气》里讲到,有些恐惧是天生的,有些恐惧是后天形成的。与其他生理疾病相比,恐惧症发作的责任不在自身,就像过敏和哮喘发作一样,我们并没有主动选择患病,我们深受其害。

对于怎样应对恐惧心理,与一般的心理研究不同,本书的作者,也是法国认知行为疗法的领军人物克里斯托夫·安德烈,在《面对的勇气》里提出了不追究病因,只针对病症的认知行为疗法,不对病因抽丝剥茧分析,而是直达病灶,“驯服”恐惧。

——1——

我们不是要成为没有恐惧的人,而是要成为一个不被恐惧支配的人

打开手机,搜索了“社恐”一词,才发现它都快成了“流行病”了。

一个网友因为在公司不说话被公司辞退,理由是没有团队精神、影响公司氛围,说自己才发现上班不仅仅是让你干活这么简单。

结果下面的评论燃了起来。

一个网友说每天都不想也不敢出门、更不想上班,想到要面对同事和老板就难受。

还有一个网友上的师范院校,说自己一见人大脑就会一片空白,记忆力下降,想着自己以后可能要当老师,面对那么多学生,每天都在担惊受怕。

一个网友说朋友都觉得自己冷漠,慢慢都疏远了,可他自己不想这样,可是好多话说不出来。

这些人都深受恐惧症折磨,他们也不想这样,更不想被误解、但是,自己无法应对内心里的恐惧。面对恐惧,他们只想尽快逃离,就这样一步步退让,让自己被恐惧控制了。

要知道,每一种恐惧情绪背后都会有一段故事。比如:

1.创伤经历:曾经面对威胁或危险,并对此留下了无法磨灭的记忆。

2.糟糕且重复的经历:重复且持久地经受微小的创伤,并无法反抗。

3.基本榜样模仿的社会性学习:看到其他人的行为,比如父母等。

4.警惕性信息:受到“对某种危险事物一定要多加小心”的教育。

书中有这样一个事例:

医生爱德华的一位患者出现了失忆症,每次就诊时都认不出这位医生,所以每次见面,爱德华都要跟这位患者握手并自我介绍。一天医生在手中藏了图钉,于是患者的手被扎了,第二天再见面的时候,患者还是不认识医生,但却拒绝跟医生握手。

虽然她失忆了,但他脑杏仁核负责的“身体记忆”并没有忘记被扎的经历。

同样,有的人也许在童年时期被一些人言语打压过,或是被一直贬低,或者看到父母或他人如何处理社交……这些都有可能影响我们的社交心理,就像那位失忆症患者,虽然忘了这些事情,但大脑有记忆。

于是,当我们处在这样的场景里时我们我会害怕,会紧张,因为我们感觉到了危险,想逃避。

正常的恐惧每个人都有,我们的祖先也是因为遇到危险会感到恐惧,恐惧让大脑预警,然后支配我们逃避或是躲避危险。正是这种保护机制,所以我们才能存活下来。

我们遇到真正的危险,可以有恐惧,但不能让想象的恐惧牵着鼻子走,成为一个被恐惧支配的人。因为那样会影响生活质量。

就像网上的一些社恐人群说的那样,不想上班、不想见人、不想说话,甚至有个网友还说害怕面对老婆和女儿。这样的症状,确实会影响生活,自己也会感到非常痛苦。

有恐惧感或恐惧症很正常,但是如果成为一个被恐惧症控制的人,面对恐惧只想逃避或回避,这样做只能只会让恐惧变得越来越强。

就像书中所讲,研究病因对我们不起作用,我们要做的是知道怎样克服它。

——2——

认知重建——全方面多角度提升认知

“恐惧症患者不是对恐惧源不感兴趣,而是对恐惧源的理解不对,他们的理解过于偏激,过于肤浅。”

最困难的事往往有最简单的办法,面对恐惧,认知行为疗法教给我们一个常识——面对它。

一个恐高症患者的认知:

当飞机正在勃朗峰上空飞行时,一些乘客纷纷跑到接近勃朗峰的一侧观看,这可把那位恐高症患者吓坏了,他害怕这些聚集在飞机一侧的乘客会让飞机失去平衡,导致向一侧坠落、机毁人亡。

但他不知道,考虑到飞机的重量和飞行速度,这根本不可能发生。

社交恐惧症患者也是一样,喜欢臆想危险。

在他们眼里,世界是危险的,陌生人是危险的,他们害怕与人交谈,害怕当众发言,害怕被人关注,害怕别人笑话自己。他们认为别人无时无刻不在关注自己,关注的自己的言行,关注自己的表情,他们活在自己的恐惧里。

真的有人关注我们是否脸红吗?真的有人看到我们心跳加速、大脑一片空白吗?

克里斯托夫·安德烈陪社恐患者索菲和艾蒂在地铁里大喊大叫时,刚开始,地铁上的乘客看了一会他们的“表演”,然后很快又低头继续阅读手中的报纸了。

在路上,他们继续“表演”,路过的行人认为他们是在拍摄什么搞笑视频,还询问摄像头的隐藏位置呢?

看到了吧!有些恐惧就是我们想象出来的困扰。

在面对恐惧前,关于恐惧的联想就已经开始在大脑里上演了,面对恐惧时,我们就开始了自证预言,而当逃离开恐惧环境后,我们还会陷在当时的恐惧、不安中,将脆弱感延续到未来的对抗中。

认知重建,就是让我们对自己的认知进行反思和分析,我们到底在害怕什么?面对这个场景到底会发生什么?会有什么反应?长期这样做的后果是什么?自己的设想真的是正确的吗?怎样才能验证?

纸上得来浅,躬行见真知。只有亲自验证,多方探寻,才能消除心魔。

行动起来,让自己一点一点暴露出来,你会看见另一番景象。

——3——

暴露练习——面对恐惧 ,让真相暴露,让恐惧屈服

爱德华医生在手中藏了一颗图钉,患者的手被扎了,患者不记得医生,但大脑却对这次事件有记忆。

同样,当同样一件事我们做多了以后,我们就会感觉得心应手,这种得心应手就是面对同样的事情的时候,大脑给我们的反馈。

暴露练习也是基于此原理。行动能够通过神经可塑性对大脑突触进行改造,随着暴露次数的增加,焦虑的强度和持续时间都会减少。

但切记暴露练习也是有原则、有方法的,否则直接让我们只身一人置身恐惧源中,那不是治疗,而是要命。就像一次跟别人握了200多次的那位重度恐惧症患者一样,真是“暴露”了,也真是要命了。

训练守则一:恐惧源拆解成由弱到强几个阶段,分阶段练习。

循序渐进地让患者面对逐渐增强的恐惧源。刚开始可以在治疗师的陪同下,先在想象中进行练习。想象把自己置身在恐惧的情境里,由治疗师为患者做好榜样,先为患者打个稿,做个样,然后患者再根据治疗师的示范练习。

这样的模仿 练习,就避免了患者在恐惧的情境里手足无措,陷入里面心惊胆战。

然后再在治疗师的陪同下,一起到具体场景里。本书作者就是这带着桑德里娜去花鸟市场、领着雅克一起去购物、陪着索菲在地铁里大喊大叫、与奥迪尔一起把自己关在厕所里、与艾洛蒂一起在墓碑之间穿行……

这样一次次循序渐进地暴露练习,患者接受感更好。

训练守则二:不间断地反复练习

暴露练习的目标就是降低患者对恐惧的敏感度,通过反复练习,让自己置身于类似环境,身体就会产生脱敏反应。

暴露时间要长,这是因为当我们身处危险情境,大脑里的恐惧指数会持续上升,但当我们置身其中一段时间,大脑会慢慢恢复理性,逐渐适应,激素水平慢慢会降下来,趋于平稳,然后一段时间的持续验证,大脑发现确实没有危险后,释放的危险指数会慢慢降下来。

练习要设置时长,最好超过45分钟,让大脑有一个完整体验周期。

暴露需要重复进行,重复行为,让自己的情绪脑逐渐相信危险是不存在的,也让大脑适应这样的情境。

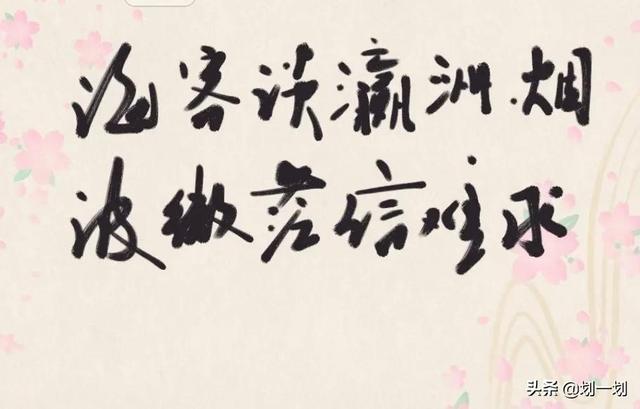

总之,我们的目标不是成为没有恐惧的人,而是成为一个不被恐惧支配的人。那些在生活中的社恐或其他恐惧症患者,不是生活的弱者,只是因为我们对恐惧这件事了解得不够全面而已。

学会克里斯托夫·安德烈医生在《面对的勇气》里教我们的认知行为疗法,科学地面对恐惧,当我们面对恐惧的时候,不会感到无力。

要知道,变强大的第一步是不再回避。

,