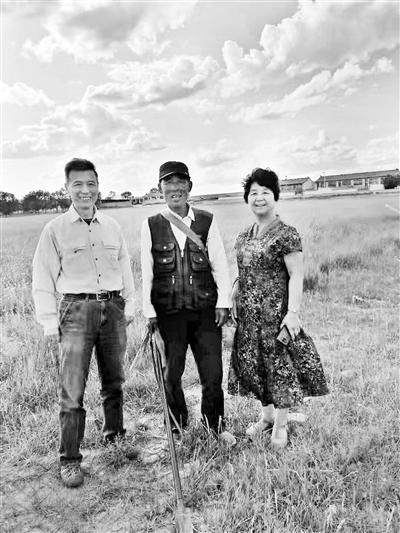

50年前朱湘君与好友秀兰(右)和丫头(左)

姐弟俩与羊倌二后生

50年前的村民住房

现在的村民住房

朱衡君与大后生

朱湘君与丫头

◎朱湘君(北师大实验中学退休教师)

五十年前,我和弟弟朱衡君(北京交通大学教授,已退休)在内蒙古武川县东红胜公社南苏计村插队。2019年夏,我们姐弟俩终于有机会带着各自的老伴儿重回多年来一直魂牵梦绕的第二故乡:内蒙古武川的南苏计村,我们受到了热情的接待。其实我在2005年曾经回村看望,弟弟则是整整五十年没回去过。

当年的行政管理链是:内蒙古自治区乌兰察布盟武川县东红胜公社双玉城大队南苏计小队,现在变成了内蒙古自治区呼和浩特市武川县二份子乡南苏计村。

到达

去达茂旗石宝镇矿附近,看望嫁到那里的好友丫头

清晨在呼和浩特下火车后,村友李鲜花在呼市的儿子早就在车站等着我们了,他特地向单位请了假,开车接我们去武川。他和妻子热情地邀请我们去餐馆品尝烧卖等当地的美食,可惜我们时间紧迫,来不及了。于是抓紧时间出发。

坐在舒适的小轿车上,我们看到翻越大青山的路已修得平坦宽阔,几个穿山隧道大大缩短了路程和时间。路面很宽,路边还时不时见到几家最具当地特色的莜面餐馆,感到武川人很会抓住商机啊。总之再也不是当年那崎岖蜿蜒、狭窄险峻且荒凉的盘山公路了。

到了武川,村友们已经提前给我们安排好了县宾馆住宿,我们的行程都是他们事先几经研究细心安排好了的。紧接着,好友秀兰的弟弟,在武川工作的退伍军人王荣(也是好友,只是当年他还小)开车带我们回村,同行的还有特地从呼市赶来的几位村友,于是又另打了一辆车。路上王荣先请我们大家去一家饭馆吃了内蒙古的特色午餐,然后去达茂旗石宝镇矿附近,看望嫁到那里的好友丫头。

内蒙古新农村建设的动作挺大的,丫头家新近改了地址,不容易找,兜兜转转,终于找到了她现在住的盐房子移民新村。那是一大片崭新、高大、整齐的青灰色住房,各家的院子宽敞,院门一律用漂亮的铁艺花栏杆。

进到丫头家,她异常惊喜。她家的房子都是新盖的,很是宽敞明亮。院子里停着一辆轿车,养着几只肥大的白鹅,还有自家种的菜。

我想起2005年回武川时,是秀兰带路,我们开车去她住的村子看她。那时村子里的房屋很破旧,丫头住在一间低矮简陋的小土房里,屋里除了一台很小的黑白电视机,陈设很少。那时她老伴儿还在,儿子正忙着杀羊,儿媳衣着显得颇时尚,看来当时他们的生活还算过得去。那次丫头见到我,激动地连连说:“我这不是在做梦吧?”我们赶快合影留念。一晃又是十几年过去了,现在他们的生活条件更是鸟枪换炮了!

丫头姓董,他们家是从河北省任丘县迁来的。她父母董大爷、董大娘是老实厚道的农民,也是种地持家的能手,当年她大哥董福是生产队的会计,二哥董理(小名狗不理)是与我们同龄的乡村知青,后来去武川县医院做了药剂师,那时她小弟小石蛋还在读中学。

董大爷辛苦劳作一辈子,落下了严重的哮喘病,丧失了劳动能力,但是他为人善良,正直宽容,所以很受人尊敬。当年他对我们知青更是关怀备至,我们几乎天天要去他家玩儿。我们喜欢和两位老人聊天,他们会告诉我们很多农业方面的知识及当地的一些情况。如果我们遇到什么困难或有心事,也愿意向他们倾诉,每每都会得到开导和宽慰。感觉他们就是家里的长辈,温暖可信。他们的女儿丫头更是和我们朝夕相处,一起劳动,无话不谈。

但他们家的人身体都不太好。两位老人早已不在了,董福和董理也都过早地离世。据说小石蛋现在在呼和浩特市工作,这次没有见到。

丫头也快70岁了,她身体很不好,多年患类风湿,手抽成了鸡爪子样,瘦得皮包骨头,眼疾由于治疗不及时,已几乎失明。男人已经去世。好在她享受着国家给她的各种补贴:养老、残疾、低保等,每年可领一万多元。见到她我们又是高兴又是难过。众人纷纷用我们之间特有的方式慰问她,并嘱咐她儿子好好待她。时间过得飞快,临别时大家仍然依依不舍。

回村

他们还像当年一样称呼我“小朱姨姨”或“小朱姑姑”

我们开车回到南苏计村,看到村景大大改观:现在政府的精准扶贫政策要求做到十个全覆盖:新房子、自来水、网络、电……绝大多数老土房已经拆了,政府帮助新盖了宽敞明亮的砖瓦房,一水儿的黄墙红瓦,从呼市一路走来,沿途的民居都是这个色调,很有气氛。东苏计村的一部分村民也响应号召合并迁到了南苏计村新盖的房子里。

当年人们用泥土拌麦草脱坯,从海子里捞出咸泥,把屋顶和外墙面抹成一水儿的青灰色,能耐住雨水冲刷。现在已经很难看到这种老房子了。即便偶尔见到一两间这种熟悉的青灰色土坯房子,也都不过是凉房或库房。

如今村里修了水泥路,安了路灯,有的人家在屋顶上安装了太阳能电池板,或者太阳能热水器。有几个路口堆着高高的羊粪“小山”,路上到处是点点的新鲜羊粪蛋儿,没有及时清扫,走着都硌脚。我们先挨家挨户看望了一些老乡,有的老乡已经八十多岁了,五十年没见,可是我刚一进院,他们就认出了我,惊喜地呼唤着:“小朱!”我笑着回答说,是老娘娘(当地语,老太太的意思)朱奶奶回来了!乡亲们说,听说我们要回来,已经激动得好几黑夜睡不着觉了。

我们发现很多老乡家里的墙上还贴着大幅领袖画像,体现着他们的情怀。当时村里的一些小娃娃如今也成了六十岁左右的老人。他们都很有出息,有的成了县城的干部,有的当上了人民教师,还有的在呼和浩特或包头市工作。也有的随子女去了北京或上海,但是他们还像当年一样称呼我“小朱姨姨”或“小朱姑姑”。他们讲了一些当年的小事,我早已忘怀,可他们却记得很清楚。比如:他们说起我母亲从北京来看我们姐弟俩时,带来了葡萄,我舍不得吃,给了他们吃。我说我吃过,就不吃了,你们吃吧!当时他们都没见过葡萄呢。

当年村里的小学校是一间土坯房子,各年级的小娃娃们都集中在这样一间教室里一起上课,多层次教学。老师是一名叫邸华的小伙子,他把娃娃们训练得很好,都乖乖地学习,没有人捣乱。学校对面较远的场院上,我们和村民们一起干活儿时,常常可以听到娃娃们稚嫩的朗朗读书声。

内蒙古的小娃娃长得都很可爱,可能由于纬度高,日照偏少,孩子们的皮肤都很白净,很多是大眼睛、双眼皮。知青们很喜爱他们,经常把北京带来的糖果分给他们吃,当然很快就分光了。

有一个叫富平子的男孩儿尤其招人喜欢,大约七八岁,圆脸、大眼睛,很聪明。知青们教他唱歌,他一学就会,嗓音洪亮,特别好听!

那年我妈妈来,也很喜欢这些娃娃们。有一天就托富平子和另一个小男孩儿去双玉城的商店买一斤水果糖回来,商店较远,往返要走十来里路呢,可是俩娃娃立刻高高兴兴地走了。等他们回来,把糖交到我妈妈的手里时,哈哈!那一斤糖也就只剩半斤了!那时候的娃娃们哪经手过一斤糖啊,肯定是经不住诱惑,边走边小心又不停地吃呗。我和我妈都忍不住笑了,说:能剩下半斤就不错了!反正也是买给他们吃的。于是这也就成了我们难忘的一件趣事。

这次没有见到富平子,见到了他的姐姐——我的好友王粉梨,当年她是妇女队长,后来嫁给了本村的俊小伙二后生。

李鲜花,我们都叫她的小名“吉眼子”,她的父亲李狗小原来是能力很强的生产队长,后来“运动”中深受其苦,但他坚持真理,乐观向上,颇有远见,重视对儿女的培养,几个子女都很有出息。吉眼子就是得益于父亲的远见卓识,在同龄的女孩子中坚持读书,后来在武川县城的审计部门工作,直至退休。她一直记得我曾给她几个月大的小弟弟打针,还几次提到我曾送给她的小弟弟一件衣服。当年我确实给村里的男女老少很多人打过针,其中有几个月大的小婴儿,也有瘦骨嶙峋的耄耋老人。但是送衣服的事我早就忘了。可是这样的小事村民们却都记忆深刻,令我感动。

会友

想起“大后生”曾经抓了一只大刺猬给我们补充油水

我2005年回村时,很多好朋友都没见到,因为一些壮劳力纷纷出去打工了。这次很高兴见到了好友王粉梨的丈夫二后生,他不再外出打工了,但是每天不辞辛苦地在村子附近放羊。我们离村之前远远瞭到他在梁上放羊,特地喊着跑过去,和他“告诉”(对话的意思)了一阵。

这次更高兴的是见到了二后生的哥哥大后生,他是当年村里最优秀的壮劳力之一,人称四条汉子之首。当年他三十多岁,是干各种农活儿的好手,村里谁家盖房子上梁或者村里杀牛宰羊等活儿,他都是主力。有时夜晚大伙儿集中在队房开会或有什么娱乐活动时,他也不闲着,手里总是捻着羊毛线线或者不停地挑毛衣(当地话:织毛衣,当地织毛衣的活儿都是男人干),就这样日复一日、年复一年地受苦(当地语:“干活儿”、“劳作”的意思)。

他们家是山西左云县迁来的移民,他父亲是熟皮子的手艺人,按说他家的经济条件还算可以,可不知为什么,就是娶不上媳妇。他是我们知青的好朋友,经常光顾我们知青点,也给了我们很多无私的关怀和帮助,我们很感谢他。

比如,每到夏天正值锄地时节的时候,烈日当头,农活儿又很累,而这时候也是我们知青点伙食最差的阶段,知青们过日子不大会计划,冬天分的那点儿油早就吃光了,见不到任何荤腥,每顿只能吃盐水煮山药(土豆)。有人会问:内蒙古不是有很多羊吗?可是我们这里不是牧区,是农区。那几年正赶上“割资本主义尾巴”运动,农民一律不准养自留羊或自留猪,连养鸡都受到限制(梁晓声的长篇小说《知青》里也有同样的描述)。所有的羊都是生产队的,一年中只有中秋节和春节时,上级才会允许生产队杀几只羊给村民们分点儿肉。牛更是不会轻易宰的,因为是农用牲口。好在我们村是小麦和莜麦的产地,不缺粮食,生产队对我们知青也很关照,所以我们能吃饱肚子。

而我们吃不上油水的情景大后生看在眼里,记在了心上。有一天,他竟然抓了一只大刺猬,这在我们那里是很少见的。由于气候干冷,除了虱子和老鼠,连虫子都没有,也见不到苍蝇蚊子,我还是第一次见到真的刺猬。大后生帮我们把刺猬收拾好并做熟了吃,那家伙还真肥,有好多油呢!于是我们美美地吃了一顿难忘的刺猬餐!

一年四季这里的村民吃的菜除了土豆就是胡萝卜,其他什么都没有。知青点的周满生同学一直努力试验在后山高寒地区种菜,因为纬度太高总是过早地蹿苔,后来终于找到了一种适合当地气候的蔬菜 —— 西葫芦。有一个葫芦结得好大,老乡们谁也没见过这么大的瓜,那可是全村人的宝贝!我们天天下工时都要去看它是不是又长大了。

有一天突然发现西葫芦被人摘走了!谁干的?有人说是“秃孩子摘走了”。秃孩子是大后生的小名,他的大号叫宋图海,响亮吧?好不容易试种成功的瓜不见了,我们好心疼啊!立刻去他家交涉,刚到门口,只见他笑嘻嘻地捧着那个大西葫芦出来还给我们,说是这个葫芦长得特别喜人(可爱),特地拿回家给他娘看看。唉!这个大孝子的做法真让人哭笑不得。

听说我们走后,大后生也娶上了媳妇,但是辛苦一辈子的他两年前摔断了腿,再也不能干活儿了。他家院子门口挂着一个牌子,上面写着他的有关材料,符合五保户的条件。如今他八十多岁了,住在新盖的漂亮房子里,盘腿坐在温暖舒适的炕上,身上穿着新衣服,脸上洋溢着安逸的笑容,每天有老伴儿给他做饭。我给他和我弟弟拍了张合影,准备发给其他知青朋友看看大后生现在的幸福生活。

为了这次和我们聚会,村里的老乡们特地从呼市、包头、武川,以及百灵庙等地赶来南苏计村。他们都穿着漂亮时髦的衣服和鞋子。于是我们就在村委会装修一新的会议室里开了个座谈会。我们带了些北京特产(御食园的零食)请大家边吃边谈。大家聊了许多当年的逸闻趣事,说不完的知心话。时间短暂,我们要回武川县城了,大家合影留念,难舍难分。

变化

一辈人老去,一茬人成长起来,未变的只有浓浓的乡音

晚上如约在县宾馆聚餐,吉眼子帮我们订了个豪华包间,20人的大餐桌,与武川的,以及从呼市、南苏计赶来的村友们欢聚一堂,品尝久违了的后山美食,尽享欢乐时光。对于当年村里的每一位知青,他们都表达了深深的怀念之情,我还帮他们与远在湖北十堰的同村北京知青申小珂进行了视频,虽然双方都难以抑制激动的心情,但是由于几十年的时间跨度,他们互相都不太能辨认出谁是谁了!

1971年离开武川南苏计,今天又重访故地,变化巨大,感慨万千,不要说没了东红胜公社和双玉城大队两级行政,连植被、作物,甚至地形都改变了很多。一辈人老去,一茬人成长起来,本村人迁出,邻村户并入,未变的只有浓浓的乡音。我们还能讲武川的后山方言,尤其是我弟弟,虽然隔了五十年,仍然讲得非常地道。老乡们惊讶又赞赏,我弟弟回答说:“因为我喜欢。”

变化最大的莫过于老百姓都不种地了,以每亩每年150元的价格把地租给农业投资人,路边的羊粪小山也是准备卖给农业投资人的。村里每人有17亩地,每年坐收2550元,可以去粮站买粮吃。

村里看不见当年熟悉的小麦和莜麦,取而代之的是大片的向日葵、油菜花和甜菜等经济作物,播种收割都是机械化操作。现在的年轻人都不知道我们当年锄地、割麦子的辛苦了。我们当年刻苦练就的“一杀镰”割麦子硬功夫也没了用武之地。那天除了看到本村的二后生还在放羊增收,以及各家门前种了些菜,已经见不到“生产”的景象了。

村南的场院和饲养院也都不见了,只有一头大黑牛卧在水吧洞边上倒嚼,其他大牲口一头也没见。地里没粮食,村里没了生产,我们感到有点儿疑惑,没有粮食生产可怎么活呀?但是又听说县里的其他地方安排有国家粮食基地和种子培养基地,便不再担心。

然而现在村民们又有了新的担忧:地下水位严重下降,村里五米深的辘轳井早就干了,现在连深井都不出水,建成的自来水系统没了源头。村民喝水成了问题,要到东苏计去拉水,将来不知如何解决。

现在村民们人人都有手机,村里网络很好,大家用微信联系,还建立了南苏计村民群,随时可以聊天、发照片和视频。只是许多人还不善于打字,多数喜欢用语音聊天。

时间紧迫,临行众人依依惜别,千叮咛万嘱咐:明年一定要再来,多带些知青一起来!我们都感觉话没说够。

虽然现在交通、通讯都方便了,但我们以后还是要再来的,也欢迎他们到北京来玩儿!

供图/朱湘君

,