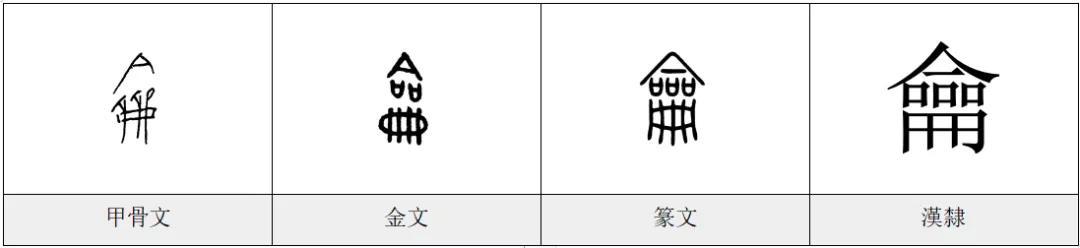

龠 [ y u è ]

古代一种竹管的吹奏乐器,形制似笛,有三孔、六孔、七孔之分。后来的形声字把它规范化,加了竹字头写作“籥”。

/ 说 文 解 字 /

《說文解字·龠部》龠:樂之竹管,三孔,以和眾聲也。从品侖。侖,理也。

段玉裁注:今經傳多用籥字。......《毛傳》云六孔,《廣雅》云七孔,㠯(以)和衆聲也。和衆聲,謂奏樂時也,萬舞時衹用龠以節舞。......和衆聲,故從品。......侖、思也......從侖,謂得其倫理也。

《說文解字·竹部》籥:書僮竹笘(片)也。从竹龠聲。

许慎说“籥”的本意是笘[读作删],「笘」是古代童子练习书法所用竹片编成的板子。

但是在文献中,这两个字常常是通假不分,有的写作“龠”,有的写作“籥”。

文 献 选 读

《周禮·春官宗伯》有笙師「掌教吹竽、笙、塤、龠、簫、篪、笛、管。」

有龠師「掌敎國子舞羽吹龠。祭祀,則鼓羽龠之舞。」

《诗 经》

《詩經·邶風·簡兮》:左手執籥,右手秉翟(雉雞之羽)。

《詩經·小雅·賓之初筵》:籥舞笙鼓,樂既和奏。

《詩經·大雅·公劉》:弓矢斯(乃)張,干戈戚揚(揮)

古时的舞蹈有文武之分。

文舞是左手执籥吹奏,与场外笙鼓的节奏相应和;右手挥舞雉鸡的长尾羽毛或旄牛尾。

武舞则是左手执干(盾),右手执戚(斧)或戈。

《禮記·文王世子》

春夏學干戈,秋冬學羽龠。古人练习舞乐也是顺着四时春生、夏长、秋敛,冬藏的节奏进行。因龠声是出自于管中,而冬季应万物藏之于中。

小 常 识

汉以后把“龠”作为计量容积单位的量词。

《漢書·律曆志上》:量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少。......合

(二)龠為合,十合為升,十升為斗,十斗為斛。......一龠容千有二百黍,重十二銖,兩(龠)之為兩。二十四銖為兩,十六兩為斤,三十斤為鈞,四鈞為石。

(二龠为一合,十合为一升,十升为一斗,十斗为一斛。)此后,以“龠”只作为容积单位的量词,而以“籥”作为乐器名。

/ 以 “龠” 做 偏 旁 的 字 /

以“龠”作意符的形声字:

龢,调和、和谐的“和”,本应写作“龢”。

以“龠”作声符的形声字:

籥,竹管的吹奏乐器。

瀹,把蔬菜浸渍在沸水中煮一下。