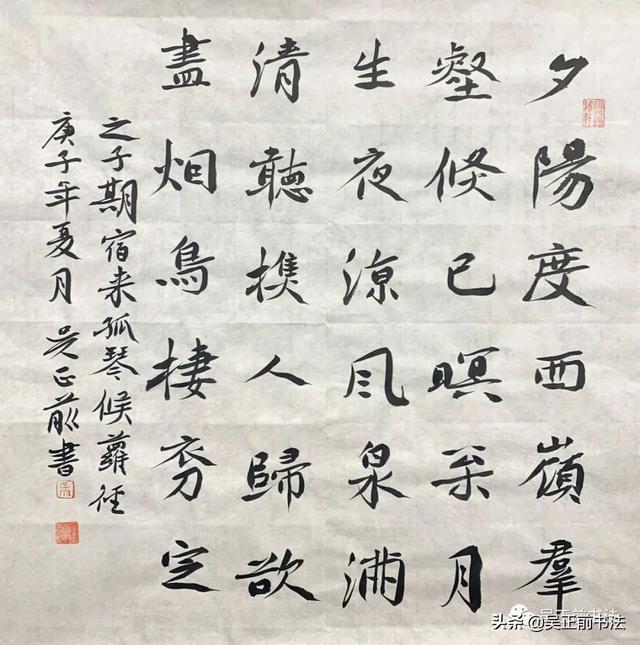

文/吴正前

书法不就是写几个字吗?这样的答案非常普遍。书法为汉字造像,汉字本质、生成机制、文化内蕴,以及古人的思维方式和生存环境,我们知其然不知所以然。古人趋难避易选择柔性兽毫笔作为汉字书写工具,因由何在?今人只能沉浸于虚妄的猜测想象之中。书法作为世界上独树一帜的艺术表现形式,书写、传播和鉴赏的体系独特,没有深广的文化素养、独到的审美眼光和熟练的书写技能,不仅难以获得个性突出的书写图式,而且也难以发现书法的独特奥秘和真谛。

一次,玩赏《海日楼札丛》,沈寐叟的“夫物相杂而文生,物相兼而数賾”的感慨,令人产生诸多联想。哪个不经常使用的“賾”字,根据《易·系辞》孔颖达疏,乃为“幽深难见”之义,前后句关联密切,显然指事物穿透种性类别,相须相濡,与化与共,才能肌理邃密,涵蕴深沉。

道理非常简单,写好字不能不考虑沈寐叟的融会贯通思想。《海日楼札丛》又载:“山舟论书,语云:‘耕当问奴,织当问婢。’其实耕之所以然,织之所以然,奴与婢了不知也,以其所习则归之耳。芑堂张君,精心书道,勤学好问,不敢不以所习告。芑堂问曰:‘古人云,笔力直透纸背处如何?’山舟曰:‘当与天马行空参看,今人误认透纸,便如药山所云‘看穿牛皮,终无是处’。盖透纸者,状其精结撰,墨光浮溢耳。彼用笔如游丝,何尝不透纸背耶?”

玩味这段文字,我们知道了梁山舟、张芑堂、药山那个法号叫“唯俨”的临济宗高僧,对“力透纸背”这个经常遇到的书写问题也有所悟。我不敢肯定梁山舟的表述是否准确,但寥寥数语,仍然使我震撼,它打破了我多年来学书的愚钝悬想,领悟了“力透纸背”的直觉体验“原来如此简单、从而深刻”的道理。更让我无法释怀的当数“耕当问奴,织当问婢”这句话。一个人整天操劳自己精熟的职业,难道对“耕织”的抽象性问题缺乏认识吗?就学习书法而言,我想梁山舟强调的未必就是勤勉操练,而更多体现于感悟与体验上,只有这样,才能成就学书者心追手摹的艺术眼光。倘若这话靠谱,那么遇到书写的技术性问题,究竟该问何人呢?

///////////////////

有一天,我拜访一位德高望重的老书家,闲聊时,忆起梁山舟的“耕当问奴,织当问婢”,他若有所思地说:“我们不能把梁山舟的话看得太死,假如理解不错的话,或许梁山舟意在提醒我们不要甘当‘书奴’。实际上,当一个书写者能够提出技术性问题的时候,他已经超越‘书奴’这个阶段了。”随后,他建议我有空不妨读读清代书家钱梅溪的书论,接着又说:“一个书写者,一辈子操练书法,如若缺失相应的立论,那恐怕非常遗憾。”

钱梅溪能诗善书,尤长隶书,《履园丛话》卷十一,有关书学,有这样两段论述非常精彩:隶书生于篆书,而实是篆之不肖子,何也?篆书一画一直,一钩一点,皆有义理,所谓指事、象形、谐声、会意、转注、假借是也,故谓之六书。隶既变圆为方,改弦易辙,全违父法,是六书之道,由隶而绝。至隶复生真、行,真、行又生草书,其不肖,更甚于乃祖乃父,遂至破体杂出各立支派,不特不知其身之所自来,而祖宗一点血脉,亦忘之矣。

老友江艮庭征君常言:“隶书者,六书之蝥贼。”余亦曰:“真、行、草书,又隶书之蝥贼也。”盖生民之初,本无文字,文字一出,篆、隶生焉。余以为自汉至今,人人胸中原有篆、隶,第为真、行汩没,而人不自知耳。何以言之?试以四五岁童子,令之握管,则笔笔是史籀遗文,或似商、周款识(式),或似两汉八分,是其天真,本具古法,则篆、隶固未尝绝也。唯一习真、行,便违篆、隶;真、行之学日深,篆、隶之道日远,欲求古法,岂可行乎?故世之学者虽多, 鲜有得其要领,至视为绝学,有以也夫!

冗长的论说,读后忒令人失望。数千年来大师如云的书法史,在钱梅溪的眼里,似乎成了一部消极颓丧的退化史!过激的言词,偏执的认知,似乎又不无道理。钱梅溪的意思无非是说:汉字形体的演变仰赖工具材料的更新,书写的便捷简化、方笔的逐渐固化,不知不觉消弭了篆籀造字时的原初意味。其实,篆籀之前,每一个古汉字都承载着一部意蕴深刻的文字史切片,蕴含着汉字文化史形成和嬗变的心理机制。然而,我们熟悉的21世纪的书法,令人悲哀痛惜的是一而再、再而三的无视书法形成过程中的那种最完美的天真气息,随意肢解涂抹汉字笔画的现象屡见不鲜。我想钱梅溪慨叹的不仅仅是有些人对汉字书法嬗变传统的漠视、对古道古艺的破坏,而更重要的是对汉字远古先祖意识的背离。

钱梅溪清醒地认识到:最早出现的汉字都是每一个人学书原始经验的投射,书法美学的本身远比“价值、意义”更为重要。他说,看看四五岁的孩子学写字,他们不经意落下的幼稚点画,不都反映造字时代先民的心理经验吗?天真、稚拙,本来就是堪称完美的“古质、古法”。所以,我们可以毫不夸张地设想,篆籀之体,其实就存在于每一个初学写字的孩童手中,其中意蕴从来就未曾断绝。如此这般,并非孤例,历朝历代的书写者不乏这样的共识:秦汉以降,对各种书写体势和书写风格的学习,对天真、稚拙的遗失皆有焦虑。假如像钱梅溪说的“隶书者,六书之蝥贼;真行草书,又隶书之蝥贼”,那么书体越发展,不就越难以从中体会到学习汉字的原初经验吗?钱梅溪的“原初经验”之所以珍贵,就在于那是人们最初模拟自然现象的认知和发现能力吗?天真、稚拙并非纯洁、愚钝,而是人与意义世界符号的初吻,那是一个了不起的认识论的起点。钱梅溪论述书法传承意旨的时候,能够发出深刻的历史诘问,难道不令我们惊叹吗?书法作为钱梅溪的茶余饭后,他关注的不是诸如用笔、结字等实用性的技术问题,而是将书法形态看成辨别和还原汉字起源的抽象问题,与其运用和传播的文化意义,确实难能可贵。然而在沈寐叟哪里,似乎关注的又是另一种景象。

《海日楼札丛》同样录有打通各书体的论述,与钱梅溪的抽象性问题相比显得实在具体。我们从《论行楷隶篆通变》中不难发现,沈寐叟企图让我们揣摩各书体之间的融会关系。他说:“楷之生动,多取于行。篆之生动,多取于隶。隶者,篆之行也。”这话弥漫着结果论的气息,就像若要写好古体诗就要汲取近体诗的方法,若要写好近体诗就要汲取词的方法,若要写好词就要汲取写曲的方法一样。用隶书的笔意书写篆书更显灵活,用楷书的笔意书写隶书更显波动。沈寐叟把它称之为“通今之变”。反之,采用古籀的笔法写篆书,采用篆书的笔法写隶书,方能体现书写的本质,则叫“通古之变”。道理不复杂,无论通古通今都不能僵化,必须互相渗透,才能写出新意,写出韵味。沈寐叟从通古今之变的历史制高点上发现了别样景致,他对天真、稚拙、符号、意义的联系并不在意,而只关注汉字书写的意态。从沈寐叟晚年的书写追求来看,他对诸如汉字书写的现实意义和价值取向毫无兴趣,而纯粹醉心于书写形体姿态的变化,努力寻求一种个性突出的书法美学。

同代人陈散原有首《沪居酬乙盦》诗:“楼屋深深避世人,摩挲药椀了昏晨。车轮撼户客屡过,签轴堆床公不贫。志怪应逢天雨粟,作痴聊博海扬尘。夕阳栏楯与愁绝,罢对瓶梅报春早”,真实地再现了沈寐叟心无旁骛的书写状态。嘎然而来、碌碌而去的行车声震撼户牖,也未曾惊扰沈寐叟的书写意志。他将自己深藏在满床的书画里,既不觉得不适,也不觉得欠缺。

转舜之间,我也到了“楼屋深深避世人”的岁月,生活中除了吃饭睡觉,大把时间可以用来读书、写作,至于临帖、写字曾经的爱好,往往精力充沛的时候光顾一下。长期独处安静的状态,再也找不回来那种碰触汉字就顿生冲动的感觉,一心向往经营一幅震撼心灵的不朽之作,或许是一种匪夷所思的奇怪念头,有点浪费和误会生命的感觉。觉悟抑或错觉,如下的邂逅给出了答案。四年一度的国展,闪亮登场国家美术馆。凛冽的寒风挡不住诱惑的脚步,我同阔别近二十年的诗友不期而遇,他除了脸上多出几条皱纹之外,意气刚性的个性依然浓烈。无意间,他透露出近年来一直作画的体悟,当然不是那种偶尔尝试。我说:“你花那么多功夫画画,还有写诗的愿望吗?”他不假思索地反问道:“你又写评论又写诗,还准备练书法吗?我突然回味过来,扪心自问花时间读书作文是为了提高书法,还是提高书法是为了更好地作文?”其实,艺术家与工匠之别,就在于艺术家是综合技艺的再现,而工匠只需把一项技能发挥到极致就可以了。中国传统书画艺术就是如此,要求参与者既有高超的专业技能,更有超群的综合素质,尤其是卓越的审美情趣,以及对曲折人生际遇的感怀和现实生活的领悟。

事实是书画领域的真正大师,有哪一位不是身怀绝技、艺术追求超前、勇于战胜坎坷命运的强者。我们熟悉的苏东坡、黄庭坚,际遇坎坷,命运多舛,依然不放弃对文学艺术的追求。苏东坡贬谪黄州期间,面对凄冷的生活环境,发出振聋发聩的哀鸣。赤壁怀古的韵律,前后赤壁赋的情怀,无不闪耀着历史的幽光和洞见,那幅笔墨跳荡的《黄州寒食诗帖》意味飞扬,散发着书写者的潇洒情愫,被世人誉为“天下第三行书”。黄庭坚也不例外,多次遭贬,艺趣不减,文学开创了“江西诗派”,草书成就至今堪与匹敌。“诗书画印”综合技能的锤炼成为后世书画家追求的至高无上的境界。

清末民初大批的失意者,不得不放下满腔抱负,投入到艺术追求之中。陈散原的诗“志怪应逢天雨粟,作痴聊博海扬尘”,不就是对沈寐叟真实处境的写照吗?后一句幽微复杂的反语,象征着沈寐叟对书法不绝如缕的传统追寻。“作痴”指写字。黄庭坚《论写字法》:“古人有言,‘大字无过《瘗鹤铭》,小字莫学痴冻蝇,随人学人成旧人,自成一家始逼真。’今人字自不案古体惟务排迭,字势悉无所法,故学者如登天之难。”陈散原用黄庭坚的“作痴”搭建推崇沈寐叟书法语境,意在表明无论何种艰难困苦的乱世,都无法阻挡一个文化人对书法艺术的传承。“海扬尘”出自晋葛洪《神仙传·麻姑传》,所谓“沧海桑田”、“东海扬尘”之原典也。我们生于安乐,不及忧患,何来陈散原的心理落寂,怎么能够“一意孤行向古游”呢?

齐白石一代国画大师,将传统文人画推到一个崭新的发展境界,一去荒寒遁世的萧索情结,洋溢着热烈奔放的生活情趣,直率、浪漫的审美气息扑面而来,他把这种修为渗透到汉字书写之中,字里行间透着一种自然质朴、天真烂漫的稚拙美感。于右任创造性地以碑入草,融古今草书笔法于一炉,从而将碑学实践推向新的发展阶段。书法绘画成就了他们的一生,然而毫无例外的是,他们又都对诗情有独钟。“挥笔难忘旧梦踪,滕王阁上坐春风。西山南浦今无恙,不见联诗白发翁。”“少不能诗书使穷,门前一树杏花风。怕穷立脚诗人外,犹是长安卖画翁。”齐白石的诗不事雕琢,欠缺工整,声律不密,但直抒胸臆。于右任有首送给张大千60寿辰的《浣溪沙》:“上将于今数老张,飞扬世界不寻常。龙兴大海凤鸣岗。作画真能为世重,题诗更是发天香。一池砚水太平洋。”又《故山别母图》:“文章报国男儿志,天地无私慈母心。珍重画图传一别,故山长望白云深。”写得情真意切,荡气回肠。齐白石和于右任,他们是顶级的书画家,又是多情的诗人。

其实,历代书画家,无论生活于何种生活环境,绝大多数都能把自己的情怀和抱负贮存于诗中,隐藏于画里,体现在书法上。就传统书画艺术的本质而言,作者、论者、赏者无一不集于一身,假如写诗而不论诗抑或论诗而不写诗,绘画而不论画抑或论画而不绘画,写字而不论字抑或论字而不写字,都是十分罕见的。

然而,到了专业分工精细的今天,这些事理仿佛全然不同了。当作者、论者、赏者分属于不同领域的时候,当作者失去了评论资格、评者失去创作能力、赏者失去鉴赏热情的时候,结果怎样呢?或许各自仍在文化载体的边缘上奋力攀爬,但那种分崩离析的整体性文化内蕴的缺失情何以堪。厚颜地认为自己还算是个觉悟的书写者,或许没发展到分裂而无法弥合的份上,但毫不夸张地说,在书写之余穷发议论,多多少少有点心理补偿。毕竟与那些论字而不写字,写字而说不得字的人相比,兴许有些心理慰藉。即使如此,我仍然觉得对创作、评论、鉴赏的觉悟,是种深刻的心理反省。我想,诗书画的终极境界,无论从理论上讲,还是实践上论,都是不可分割的整体,不懈耕耘,高度融合,才能茁壮生长。

吴正前

吴正前,字勿曲,号唐林孜。安徽颍上人,空军大校军衔,硕士研究生学历,中国书法家协会会员。染翰濡墨数十载,参加国家、军队级展览数十次,入选中国书法家协会当代书坛名家系统工程“五百人书法精品展”和“千人千作书法精品展”,入展全国九届书法篆刻展、全国首届册页展、全国第六届楹联书法展、全国第四届正书展和全国第二届行书展;获得中国当代文人书法大赛金奖、第三届北京迎奥运电视书法大赛一等奖、全军“双马杯”书画大赛一等奖、全国“中青杯”书法大赛二等奖、全军第四届书法展二等奖、全军廉政文化建设书法大赛二等奖、“建文杯”全国书法大赛优秀作品奖等十多个奖项;发表书论近200篇,印制《书法作品集》数种,曾被中国书法家协会评为“书法家进万家活动”先进个人。

文章来源:微信公众号(名称:吴正前书法),未经作者授权,不可转载此文,违者必究!

,