根据国务院学位委员会、教育部3月23日下发的通知,2017年全国200余个学位点将被评估,涉及近百所高校。评估为“不合格”的学位点将被撤销。为了迎接评估,各大高校都升级“挖人”大战,这让不少“跳槽型”教授蠢蠢欲动。

其实,这两年,随着高校“双一流”建设的启动,“职业跳槽教授”问题尤其突出。高校为了确保能当“一流”,到处“挖”人。

高校教师上演“离婚再婚秀”

“高校教师跳槽有点像某些人离婚,越离越不珍惜,越来越没感情。”西部一所高校的一位博士生导师,无奈地如此比喻身边一些大学教师的频繁跳槽。

东北一所高校的长江学者张龙(化名),正在上演“离婚再婚秀”。每隔三五年,他就换一所院校,最近一次跳槽,校方支付给他6000万元科研经费,上一位东家投入的2000万元科研经费就此闲置,围绕他组建的科研团队也被迫解散。这位教授在40多岁时评上长江学者,如今已是第三次跳槽。

“职业跳槽教授”分两类

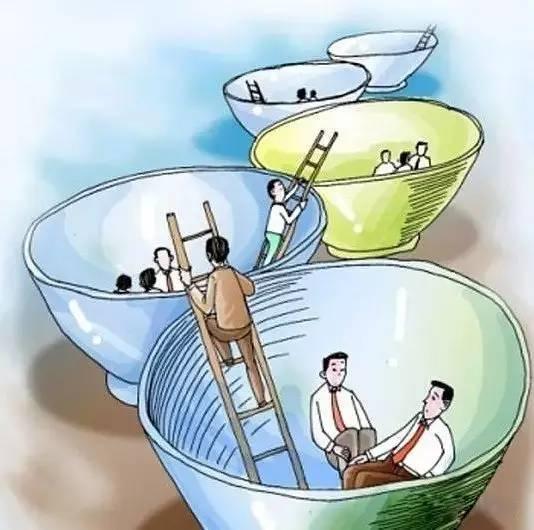

“这样的人就是钻制度空子,让国家资源流入自己腰包。”东北一所985高校的人事处处长告诉记者,“职业跳槽教授”大致分两类:“蜻蜓点水”型和“狡兔三窟”型。

蜻蜓点水:一个聘期换一个单位,每所学校待三五年。“聘期一结束,立马大抬身价,如果学校不给钱,就跳走了”。某地方院校的人事处处长向记者坦言,“蜻蜓点水”型的教授最让人头疼。学校如今已经被“跳怕了”,甚至不敢对某一位教师进行长期的大量投资,“钱花下去,聘期一到人跑了,怎么办?”

狡兔三窟型:头衔光鲜,兼职东家一大堆,获得多家投资,科研成果却少得可怜。一所高校的青年学者王晓(化名)靠着国家社科项目主持人的身份,先后到好几所普通院校任教。“先到一个地方,拿了安家费,弄到了房子,然后又到另一所学校再来一次。” 院校为了引进人才,本身很多人事手续就不规范,最后只能吃个暗亏。

师资考评期也是“人才动荡期”

“今年,有200多个学位点要启动评估。所以各大高校都开始‘挖人’了,不少‘跳槽型’教授蠢蠢欲动。”受访的多位高校人事工作者坦言,每当有涉及高水平师资数量的考评启动,就会让许多高校进入“人才动荡期”。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示,“跳槽型”教授的出现有一个背景,那就是学校“挖人”存在一种短视行为,“引进就可以了,至于以后他要为学校发挥什么作用,并不考虑,主要是为了满足人才考评指标。”

央视评论:“跳槽教授”与高校人才政策的空心化

在高校内部,对于跳槽教授的行为大家并不陌生,不少人还戏称这是一种“转型升级”。有什么样的市场,就有什么样的主顾。究其根本原因,是我国高校近年来人才政策的空心化与功利化,而且在近期有日趋严重的迹象。与其批评教授跳槽,不如关注大学导向。

高校的人才政策,是一个大学的立校之本。引进什么样的人才,关系到学校教学和科研的长足进步。但从另一方面来看,大学的人才政策本身,也代表着大学对于自身发展的定位。究竟是要立足办好世界一流大学,不断培养人才梯队完善人才储备,还是要短平快的头衔,用跳槽教授的知名度和课题量装点自己的名牌。从这个意义上说,“跳槽教授”其实是少数大学的功利化幻化出来的一种常见“怪现状”。

这些年,我国不少大学在人才引进方面,“只看帽子不看里子”。非“长江学者”“千人计划”不引进,非耶鲁哈佛普林斯顿不关注。但另一方面,这些大学很多都并不关注这些学者到校之后的研究形式,也导致了不少知名“海归”的水土不服。这样引进的目的,也根本无法促进学科建设发展,而是为了在论文发表数量和师资队伍的面子上好看,对于自身的学科发展根本起不到长期促进作用。反过来,会使得一批潜心研究的中青年学者缺少发展平台,造成客观的人才流失。

的确,我们必须承认,跳槽教授有其自身的优点。他们或是经过多年的研究跻身学科一流行列,或因为重大课题而得到重要的研究契机。他们所需要的,其实是更加稳定的学术环境和对学科发展的支持。这些学者们的频繁跳槽,当然也曾源自于“老东家”不能提供良好的学术环境,但更多的是人性中的功利被大学的人才引进政策放大了。而大学的人才政策,恰恰应当扬长避短,尽量避免这种浮躁之风。

大学的浮躁,是社会浮躁的一个投影,但是大学人才政策的浮躁,恰恰又会客观刺激社会的浮躁。在今天中国的象牙塔里,跳槽成为一个学者们热议的话题,这本身就说明了大学建设的功利化。当年在985、211工程时期,少数大学为了达到这个称谓不惜造假,或者重金礼聘这些跳槽教授,两厢一拍即合,各取所需,给大学甚至是社会都带来了极坏的示范。

当前,随着双一流建设的不断深入,不少高校简单地将双一流定义为论文数、国际评估或者名教授人数,这是大学教育的杀鸡取卵,恰恰会导致双一流政策出现空心化。最后伤害的,不仅是我国双一流的大学建设,更是中国高等教育所培养的一代一代国人。

文丨央视评论特约撰稿 商汉

,