民俗正月不理发,正月理发死舅舅,所以头发才能留到二月二。这个习惯的历史远远没有天文星相学那么古老,最早也早不过清朝。因为中国人理发就是从清朝才开始,清朝之前的几千年,中国人压根不理发。

之所以不理发,是因为要尽孝。古代一直以孝治天下,春秋战国时期礼崩乐坏,《周礼》最终也无法恢复,于是孔门弟子根据古礼创作的《孝经》成为天下人学习孝道的范式。《孝经》开宗明义第一条便说:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”

从上古以来,由于身体发肤受之父母,所以不敢毁伤,毁伤便是有罪。反之呢,若是对有罪之人,剃去其头发,则是一种刑罚,叫做“髡(kun)刑”。《三国志》的作者陈寿,其父曾是马谡座下的参军。马谡失街亭被斩,陈寿的父亲也受到牵连,就是被处以髡刑,这事在《晋书·陈寿传》中有记载。

清朝入关以后,强制汉族人剃发梳辫,不遵从者一律杀死,即所谓“留头不留发,留发不留头”。清朝的辫子不是今天女孩子们扎的麻花辫,而是仅留脑后一撮毛,扎成辫子只有老鼠尾巴一样的细细一条,能穿过铜钱中间的眼,所以又叫“金钱鼠尾”。这和汉族千年文化有巨大的冲突,引起汉族人的抗议。清初大儒顾炎武在清朝下剃发令后写《断发》诗,诗里说:“一旦持剪刀,剪我半头秃。华人髡为夷,苟活不如死。”当时如此心态者甚多,民间都说“宁为束发鬼,不作剃头人”,于是清廷便借机大开杀戒。据《陈确集》记载,当时但发现有人不剃发梳辫的,立即押刑场斩首,“朝至朝斩,夕至夕斩”,也就说随押到便随砍头。一时之间尸积如山,血流漂杵。经过这样的血腥镇压,中国人自后便开始剃发梳辫。

金钱鼠尾发式,清末被西方人讥笑为“猪尾巴”

如果说清初尚有汉人对清朝怀有不满,那确实是有的,但这些人后来几乎被清廷屠杀殆尽。清朝自顺治以来,康熙、雍正、乾隆等历代皇帝无不大兴文字狱。任何汉人只要在言行中露出一丝对清朝不满的苗头,立即会被斩首,并且动辄株连九族。经过三百年的血腥镇压,绝大多数汉人已经成了“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋(龚自珍《咏诗》诗)”的满清忠实拥护者,所以现代的人拿出民国时期的《掖县志》,说,“闻诸乡老谈前清下剃发之诏,于顺治四年正月实行,明朝体制一变,民间以剃发之故思及旧君,故曰‘思旧’。相沿既久,遂误作‘死舅’。”,我认为很不可信。以清朝文字狱的手段,要是“死舅-思旧”这样我们听了都觉得奇怪可疑的谐音习俗真的存在,只怕几万颗人头也落地了。清亡以后,世间风气大变,乡绅们的地位不比前清。这些民国的乡老,只怕是“托古言今”,借着明朝的事,在思清朝的旧。

1911年武昌起义成功,清朝覆灭。湖北军政府发出“剪辫令”,告示称:“自武昌起义推翻清帝,重振汉室,凡我同胞,一律剪去胡辫。”军政府在各城的城门处设置了专门的免费剪辫处,不少好事者看见留辫子的人一律拉来强行剪去。虽说不少人是欣然剪去辫子,但更多的其实是习惯旧日制度,不愿剪辫子的人。据记载,当时是“力竭声嘶求饶发者有之,哀号痛哭谓无颜归家者有之”。农村里留辫子的人怕被剪辫子不敢进城,被强行剪去辫子的人则如失去魂魄,抱着剪下来的辫子回家珍藏起来,准备以后随自己入土以落“全尸”。清末有两位著名的文化大师,一个叫王国维,一个叫辜鸿铭,两个都是汉人,却都以满清遗老自居,终身至死不剪辫子。民国时期,士绅的地位大大降低,民间似王、辜这样怀念前清的人不在少数。民国风气相对开放,就算思旧也不会被怎么样,这个时期的“满清遗老”们,他们才是真正的思旧。

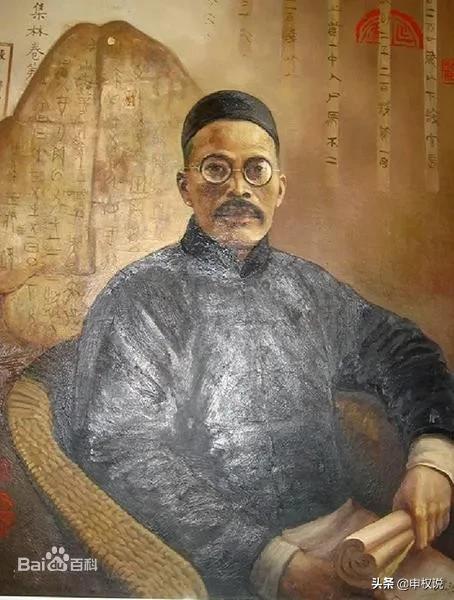

《人间词话》作者王国维,一生以被末代皇帝溥仪招入宫为荣,溥仪被赶出皇宫以后王国维一直准备自杀殉清,并

仔细想想,说剃头死舅舅,是人们不愿意死舅舅而不剃头。如果是汉人思念前明而不剃头,那就是说明他们真的思旧,就是愿意去死舅。所以用前明一说解释,并不通顺。而如果剃头思旧,是思念前清剃头梳辫子的旧制度呢?民国以后,大家对满清遗老十分厌恶,咒骂他们剃头思旧是会死舅,让身边的人不要跟这些人学,这才是合理的解释。

,