中国古代,风俗的含义究竟是什么,风俗为什么如此重要?关乎国家兴亡的风俗,由谁来树立,谁来实现,谁来维护?今天的中国应该有怎样的风俗,我们每个人能为此做些什么?3月26日,农历三月初三上巳节,19点,“人文清华云讲坛”第二场隆重开讲,著名礼学家、清华大学历史系彭林教授登坛讲授“国家元气全在风俗”,指出读书学礼、学问与德行兼优的官员及基层社会的《乡约》建设,均深刻影响风俗,进而影响国家元气。

近60万网友在云端一起上课,并积极互动。

风俗左右社会走向

说起风俗,一般人想到的不过是过年过节的小吃、庙会上的杂耍之类,但彭林教授指出这是风俗最浅表的表现。

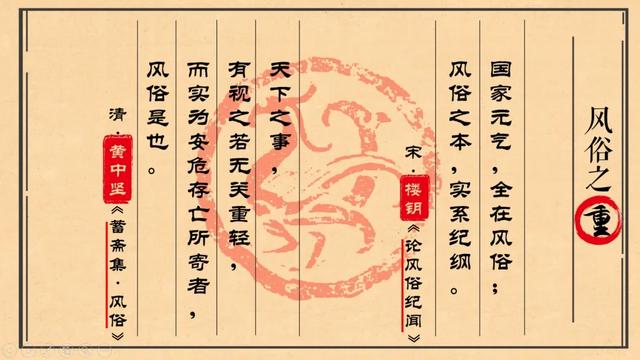

其实在传统文化里,“风俗”是极大的事,是某一地区的民众在长期的社会生活中沉淀、累积而成的风气和习俗的总称。古人更关注风俗精神和文化层面的东西,风俗的核心是当地文教正邪与盛衰,风俗扎根于社会底层,基础深厚,惯性强大,往往可以左右社会的走向。宋人楼钥说:“国家元气,全在风俗;风俗之本,实系纪纲。”因而风俗问题历来受到重视。

统治者的腐败易败坏风俗

彭林教授指出一地风俗既易受周边风气影响,也和统治者有关。统治者的腐败易败坏风俗。据《汉书·地理志》记载,今河北地区的赵、中山一带,地薄人众,因当年纣王长期在沙丘淫乱,导致风俗败坏,当地男人喜欢“相聚游戏”,以掘冢盗墓为业,女子则以“游媚富贵”为荣。

所以明末清初的大学者顾炎武认为评价一个君王治理的好坏,看其民风好不好就能知道。

读书学礼,广教化美风俗

对于中国这样一个辽阔的国家,要想长治久安,需要实现“道一风同”,把各地优劣有别的风俗统一起来,推行相同的道德标准,比如要讲仁义。

古人认为要做到道一风同,首先需要读书学礼,道理要通过学习才能明白,连孔子都说自己是通过“学而知之”,而不是“生而知之”。

汉初受秦代败俗影响,杀戮父兄、盗取宗庙祭器等现象层出不穷。为扭转暴秦以来的败俗,汉武帝独尊儒术,提出通过“广教化”的方式,最终达到“美风俗”的治国理念。“广教化”就是把“仁”和“义”作为作人的根本、立国的根本,政府要有是非观,褒奖德行高尚的人,录用贤能之士。

学问与德行兼优的官员利于风俗建设

要把好的教化推广开,需要到各村各县深耕。汉宣帝派遣风俗使巡访四方,“览观风俗,察吏治得失”,成为汉代政治的一大创举。受命担任风俗使的,都是学识广博、品德端正的儒者。

彭林教授指出,学问与德行兼优的官员对风俗建设非常重要,这些人有人格魅力,才能把移风易俗的工作做好。

汉代韩延寿治颖是千古流传的佳话。颍川是出名的难治之地。赵广汉做太守时,鼓励民众互相检举揭发,一时之间,局面似乎得以安定。但是,民众彼此结怨,埋下更大隐患。赵广汉的失败在于完全靠刑法治国,这其实有很大问题,因为一个人的价值观、人生观是这种治国方法给不了的。后来韩延寿任颍川太守后,决定“教以礼让”,他从郡中长老中选择口碑很好的二十多位,设下酒宴,诚意款待,询问当地谣俗与民间疾苦,亲自为他们讲解消除怨恨、彼此和睦亲爱的方法,得到了长老们的认同。韩延寿按照古礼的基本精神进行治理,数年之后,颍川大治,风气好到连坏人都不敢进去。

乡约,民间自发移风易俗

古代中国民间基层的乡约也对风俗建设发挥了重要作用。

北宋陕西蓝田县吕大俊等人,为敦化民俗,订立《吕氏乡约》,规定“同约者,德业相劝,过失相规,礼俗相交,患难相恤”。《吕氏乡约》是中国民间自发移风易俗的首创,标志着乡村自治在此时正式开始,其后响应者此起彼伏。

明代著名哲学家王阳明强调知行合一,并强调用自己的行为模范来移风易俗。他为官时,认为教育对纠正民风很有帮助,制定了《南赣乡约》,在江西南安、赣州一带推行。他还在衙门口放置了“求通民情”和“愿闻己过”的两个箱子收集民情反馈,并请老百姓监督自己。

当代也需要移风易俗

彭林教授强调,当代也需要移风易俗。

对普通民众而言,每个人最低限度,是不给社会添乱,最高的目标是成为一个君子人。像钟南山、李兰娟这样为了抗疫夜以继日地奋斗,不说假话的人就是高尚的君子人。

对官员而言,要加强素质建设,如果每个官员在道德上都足以成为大家的楷模,那就一定会成功。

社会是在不断地移风易俗中进步的。今天仍有许多地方需要移风易俗。比如年轻人追星,追的是明星背后浮华的生活,“此风不可长”,这会影响年轻一代的成长和社会发展。

最后,彭林教授呼吁,这次疫情中,我们还幸运活着的人,要对得起白衣天使们的奋斗牺牲,象他们那样赋予生命以高尚的价值。他建议大家在家隔离时,不要消极虚度,而是要用前方抗疫人员殊死奋战换来的安定环境,多多读书,深入思考如何建设无愧于我们这个时代的新风美俗。

自3月19日起,“人文清华云讲坛”连续推出大型直播公开课,继国际问题专家阎学通、礼学家彭林之后,人类学家景军、影视评论家尹鸿、科学史家吴国盛、法学家张明楷等学者也将相继开坛授课。每周一位清华大学著名学者,以深度思考看复杂社会,建构认识世界的多元视角。

每场公开课,将颁发专属听课证,集齐6张电子听课证,就可以获得“人文清华云讲坛”电子结业证书。

每周四19点,央视频、网易、凤凰网、搜狐教育、腾讯新闻、学堂在线、一点资讯等媒体以及人文清华在B站、抖音、今日头条和微博的官方帐号将同时面向全社会进行课程直播。

,