历史上,很多改朝换代的时候都会出现一些谶言。谶言一直都是一个很神秘的东西,因为,它能在事情还未发生之前就做出预示,并且,预示往往还能够变成现实,让之前所有不能够解释的地方最终都恍然大悟。但是,有这样一句谶言却是一直没有得到周密的解释,那就是:“ 代汉者,当涂高”。

两汉的时代,汉武帝就感叹过“汉有六七之厄,法应再受命,宗室子孙谁当应此者?六七四十二代汉者,当涂高也”,一般谶言都需要有人传唱之后才会有相当的知名度,但是,这句谶言的出处确实很难知道了。《春秋谶》里也说道过:“汉家九百二十岁后,以蒙孙亡,授以承相。代汉者,当涂高也。”

让人奇怪的是,之后出现的刘秀要当皇帝的谶言都一一实现了,那么,为什么“ 代汉者,当涂高”还没有实现。即便,后来历史的发展证明了公孙述不是涂高,但是,那个涂高也一定不是光武帝刘秀呀。难道这是一则假的谶言,还是当时的人们对它的理解有误?

甚至,在东汉王朝延续了两百多年之后,这则谶言依旧盛传,当袁术知道了这则谶言之后又和公孙述一样,觉得自己才是谶言指定的那个将要夺得汉家天下的人。大家都知道,袁术是东汉末年三国时期第一个称皇的枭雄,那么,相比曹操、孙权他又是从哪来的自信呢?其实,袁术的自信来源之一就是这则谶言。

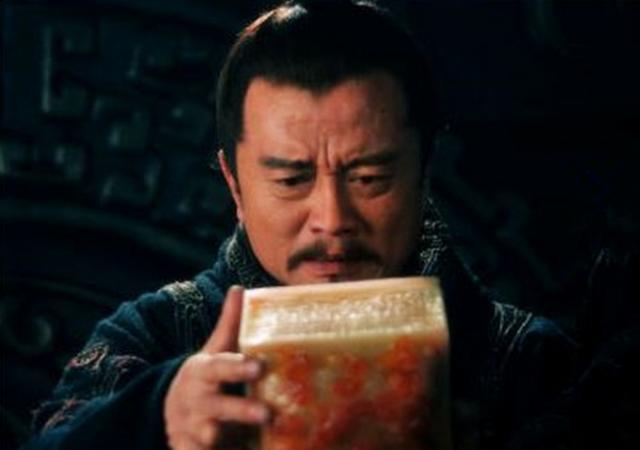

史书上有记载,袁术觉得自己的名字应了“代汉者,当涂高”这则谶言,自己是将要统一天下的人。但是,袁术的名字和涂高可沾不上边呀,那么,他究竟是怎么想的?原来,袁术当时已经从孙坚手中诈取到了汉朝的传国玉玺,玉玺在古代就是皇权的象征,这玉玺往那诏书上一盖就是金口玉言,难以反悔了。

当然,只有皇帝才配拥有玉玺,袁术得到了人家的传国玉玺自然是尾巴翘得老高,认为自己就是命定之人了。但是,这样还是不能和谶言挂钩啊。袁术实际上是这么想的:“涂”可以通路途的“途”呀,意思就变成了大道,而“高”字就取字面意思,高大嘛。因为,谶言是要指明谁是皇帝,那“高”就是名词了,指高大的人。

所以,这“涂高”合起来不就是指:“走在大道上高大的人”嘛。袁术字公路,所以,这自然是符合的。明眼人都看得出来这样的解释是非常牵强的,可见,袁术想做皇帝疯狂到了什么地步。

终于,在建安二年,袁术把这则思想落实到了行动上,在寿春自称皇帝了。其实,袁术也不想一想,自己统治的地方还不到整个汉朝版图的十分之一,怎么有实力称帝,所以,贸然称帝,袁术的只是成了大家攻击的活靶子而已。果不其然,袁术最终的结局也不过是被别人消灭而已。

不过,这则谶言依旧在流传,等着真正颠覆东汉天下的人出现。

东汉末年群雄四起,战火点燃了整个中华大地,此时,东汉王朝如大厦之将倾。而这样天下分裂的局势将被曹魏王朝彻底结束。那么,这样的结果又是否印证了那则谶言了呢?

当涂,现为安徽北部的一个县,传说,这个地方是因为大禹治水时,他取了当地涂山氏的一位女子作老婆,所以,才叫这个名字的。而当涂在周朝的时候是分属于吴国的,春秋战国时期已经被楚国取得。可能,光武帝刘秀因为没有听到过这个地名,所以,才会认为“代汉者,当涂高”的谶言指的是一个叫做涂高的人。但是,在刘秀之后的两百年,曹操出现了,他的出现及日后的作为正是印证了这则谶言。

我们都知道曹操是谯国人,换算到现在,那曹操就是安徽亳州人。亳州正好是安徽省的北部地区,而当涂正好也在安徽北部,所以,当涂与亳州是有关系的。但是,曹操又不叫涂高,那么,又怎么判断他就是那个人呢?其实,一开始这则谶言就被理解错了,“高”字真正的意思是指高能力的人、高人。并且,最初的“魏”字,实际上写作“巍”。后来,省略了上面的“山”,所以,“魏”的本义就是“高大”,所以,这则谶言指曹操这样的乱世奸雄就没什么疑问了。

在曹操死后,曹丕逼迫汉献帝禅让位自己,而在汉代太史丞许芝看来 “代汉者,当涂高”指的是魏代汉。因为,魏字有高大的意思,而曹操建立的王朝不就是魏朝吗?但谶言到底是谶言,其中真真假假、虚虚实实又有谁知道,只是能做故事听听而已。另外,生拉活扯要跟它拉上关系的还有后世的石勒、萧道成、郭威。

谶语的价值就在于可以穿凿附会,人们常说一语成谶,是因为人们只能记住实现了的,没有实现的谶语早就淹没在历史长河中了。谁最后真正代汉了,谁就是涂高,不是涂高也能穿凿附会成涂高。

孙权要是统一了,也可以说他们家涂高,他爹孙坚字文台,台,涂高也。刘备要是统一了,说他们家门口有一株大桑树,亭亭如盖,也涂高。这句谶语要是靠谱的话,最该统一天下的应该是刘表,刘表,字景升,华表涂高,景升也涂高,都涂高。高干、高览,一个高处干,一个高处览,看不下去了跳出来说:我们才是地地道道的“涂高”... ...

参考资料:

『《春秋谶》、《后汉书·袁术传》、《三国志·魏志·文帝纪》』

,