程文哲(1953年生人,书法家)

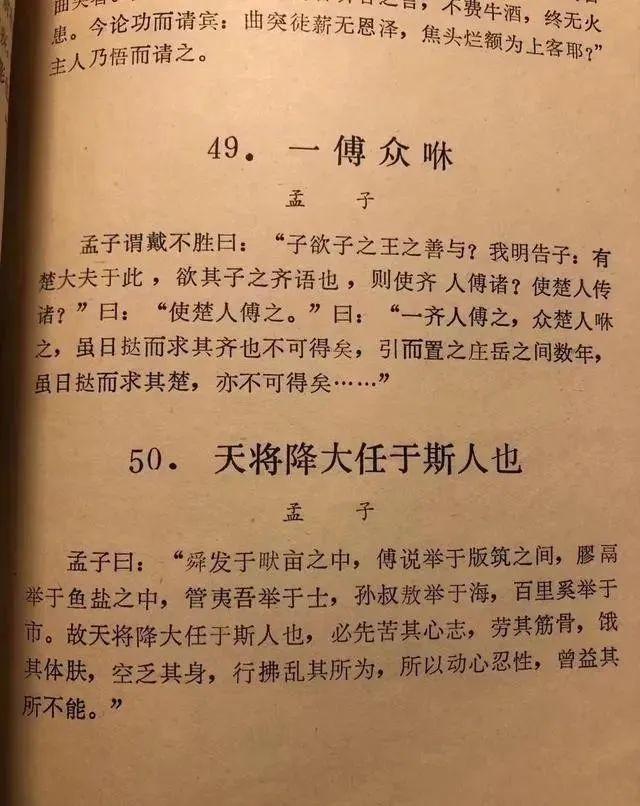

这两天有关于到底是“天将降大任于斯人也”还是“天将降大任于是人也”,竟然引发了激烈的争论。让人感到滑稽的是,无论两路人马为此争得如何“不可开交”、“势同水火”,大家都同意这两个字都解释为“这”!既然如此,我们学习古代名篇的第一要义究竟是要精确背诵,还是正确理解古代圣贤所要表达的意思?显而易见是后者,那么为这种事引起大讨论的意义在哪里?说得难听点,几乎毫无意义!

听说有人查了1992年版的教材,依旧是“天将降大任于是人也”,那么之前的呢?作为一名七零后,我基本确定当初背的是“天将降大任于斯人也”。至于当初上海用的是不是“人教版”就不太清楚了。不过可以明确的是,在古本里一直是“天将降大任于是人也”。所以,造成背错的原因不管是以前教材的错还是自己的记性错,总之错了就要改。但这种不影响解读的小错居然值得上“热搜”,实在让我感慨国人对古代传统文化的认知,还停留在如此粗浅的层面!

“不孝有三,无后为大,其余“二不孝”究竟是什么?你知道吗?“虽千万人,吾往矣?”应该是“虽千万人,吾不往矣”,你知道吗?“出乎尔者,反乎尔者也”:出尔反尔的本意究竟是什么?你知道吗?孔子到底是夸“始作俑者”还是痛批“始作俑者”?孟子引用这句话的目的想表达什么?你知道吗?

在用了一连串“易立竞”式的反问之后,你就会知道去争论《孟子•告子篇下》中的“斯”和“是”有多微不足道了。至于人教版的教材,即便在这件事情上证明了一直以来的“正确性”,但关于古诗词的误读,对古代名篇的误解那也是十年如一日的“不知悔改”!比如杜牧《山行》中“坐爱”的“坐”不是“因为”的意思“(停车坐爱枫林晚”的“坐”真的是“因为”的意思?——推翻需要勇气更需力证!);《回乡偶书》里“乡音无改鬓毛衰”的“衰”就该念“摔”而不是“催”(为何说“石径斜”的“斜”应该念“霞”,“鬓毛衰”的“衰”应该念“摔”?——诗词误念就写一篇);《季氏将伐颛臾》里“不患寡而患不均,不患贫而患不安”应改为“不患贫而患不均,不患寡而患不安”(至少“季氏将伐颛臾”要修正——《季氏篇》之错漏及作者辨析)等等。

这次的争论倒是让我想起一个成语故事——“朝三暮四”,无论坚持“是”或“斯”,都像是那群听到“朝三暮四”就生气,非要“朝四暮三”才开心的猴子。这个源自《庄子·齐物论》的故事,庄子是用来讽刺谁的,你又知道吗?(朝三暮四和朝秦暮楚——成语误读知多少)

天若将降小任于我,无他,教学生以质疑和思辨!

,