“以脸为书——杨小彦艺术展”日前正在广州学而优书店举行,以其独树一格的风格吸引了众多观众前来打卡。鲁迅、王国维、李铁夫、卡夫卡、史景迁、康定斯基、弗洛伊德等数十位中西文化名人的肖像挂在墙上,一张张面孔熟悉而又陌生,与观者若即若离。

杨小彦,中山大学传播与设计学院教授、博士生导师,广州美术学院人文学院客座教授、硕士生导师,是这些肖像的创作者。

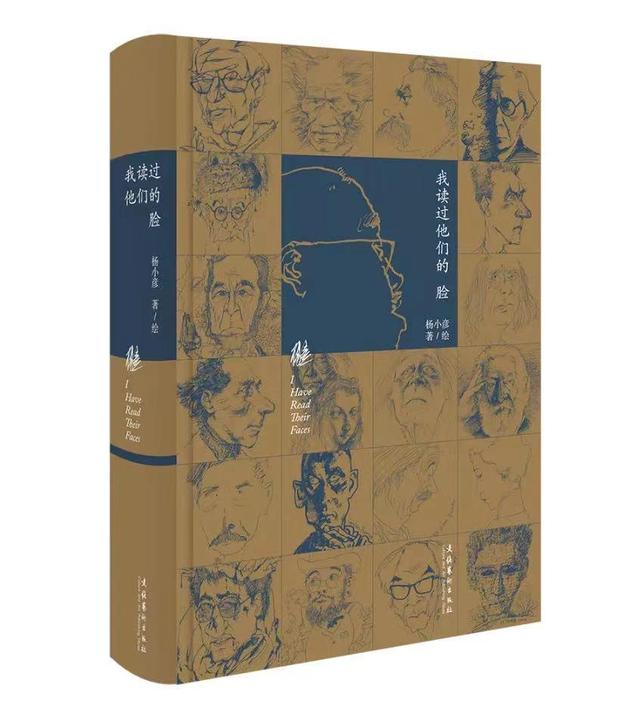

2020年寒假,杨小彦照例回到温哥华探亲,谁也没有想到,一场突如其来的疫情让假期变得如此冗长。从2月中旬起,杨小彦便再度捡起了十多年前放下的画笔,陆续在微信朋友圈发布他的肖像画和文字。2022年4月,杨小彦把这些肖像画和文字集结成书,命名《我读过他们的脸》,在文化艺术出版社出版。

《我读过他们的脸》 杨小彦著、绘 文化艺术出版社2022年4月

这是一本文化随笔集。“他们”指19—20世纪的百余位人类文明巨匠,横跨中外文学、艺术、哲学、科学领域。一人一图一文,读出每一张脸的性格,读出每一位名人的故事。此书并不是为名人立传,而是通过极其个人化的独特视角,用简约的线条“读”出“他们”的脸,用诙谐的文字体现“他们”不为人知的真实侧影,字里行间流露着作者深厚的文化积累和艺术哲思。杨小彦在书的后记中指出,“都是我曾经读过的脸,以及曾经的阅读经验。所画的不是历史,所写的不是精确的研究,所记的或许还有错误。这里的文字,只是一种个人分析,一种个人认知,以及,一种个人议论。”

杨小彦在接受南都记者采访时表示,这批画是随性的,也是认真的,造型上体现了其本科在广州美院油画系读书时所受到的专业训练。不过,这只是一方面,仅仅有油画系的训练,不足以画出眼下各有性格的群像。“我之所为,更多来自研读贡布里希《艺术与错觉》的体会,尤其是其中他对艺术图式的分析,对于漫画的研究,以及对于再现和表现之关系的探讨。”他同时又说:“我之实践,大概算一种自揭老底的游戏吧。”

《我读过他们的脸》书中杨小彦的自画像。

对话——

南都:为什么你选择画像的人中没有出现哪怕一位古人?

杨小彦:因为没有照片。我试过画黑格尔,但我画不出来。因为黑格尔只有画像,你知道,画像是被画家“处理”过的,看着画像我没有感觉。帮我写序的中国人民大学文学院院长陈剑澜先生私下跟我讲,他很喜欢席勒,希望我画一幅席勒给他,我就办不到,因为席勒死的时候,摄影还没有出现。

南都:没有照片,就等于没有绘画的底本?

杨小彦:对。研究美术史的人都知道,在没有摄影出现之前的所有人物肖像,都是被处理过的,都是不可靠的。不要以为写实主义画得很像,不是的,都被处理过的。某种意义上,我发现我画的人物一定要有照片,而且最好照片足够多。不然,哪怕我对某个人很有兴趣,但因为资料不足,我就画不出来。

南都:可是,当代的人都没能入画呀?除了现场展出的许倬云画像。是因为故意回避当代人,还是因为给你感触最深的还是这些近现代的重要知识分子?

杨小彦:这个跟我的阅读习惯有关系,因为我画像时靠的是我对他们某种程度的回忆。一些当代的人我就没有写,是因为这里面还有一个问题:我必须浓缩出一个看法。如果没有看法,我写了没用。比如说我写卡夫卡,发现当初读卡夫卡的《城堡》,就觉得这跟我当年在从化当知青渴望回广州的心态是一样的,广州就是我的“城堡”,现在就对上了。

至于许倬云先生,其实我对许先生是很了解的,许倬云是以研究西周时期历史为主的,他最重要的学术成果是西周史,而我的博士论文写的是中国古代城市制度等级空间的诞生,他的学术成果是我的论文非常重要的一个理论来源。

南都:你笔下的这些知识分子,给你的人生带来哪些启示?

杨小彦:我最深的一个感受是:这些知识分子当中很多人都是活得很不容易的,比如维特根斯坦、本雅明、茨威格,哪怕他们有着光鲜的外表。通过这次疫情的经历,我也更能体会到他们的孤独、苦难和思想的伟大。如果我没有滞留北美这段期间的情景,只是知道他们的著作和故事,我的情感就不会这样强烈。我感觉自己比以前更深入了解他们的处境。

南都:你是希望读这本书的人觉得肖像画得像还是不像呢?

杨小彦:我不认为这个画是文字的插图,我也不认为这个文字是画的解释,我只是觉得这两者之间应该有某种关系。

我是画画,和古人的“写画”不是一个概念,这里面会有一些肖像画的基本造型原理。但我更希望寻求一个人的特征和他的亲密关系,比如我就把本雅明画得很紧张,比如萨特是老“左派”,我就用眼珠的造型来突出他的这个特点。造型的诞生需要经历一个摸索的过程,比如著名油画家李铁夫,我一直对他留下的少数照片很好奇。李铁夫一生贫穷落魄,但其实他很注意形象,穿着很好的西装,专门在照相馆拍的标准肖像,为后人留下了现在的形象。这个特点很能反映他的某种性格,我也侧重表现了这个方面。

南都:您在书里面还画了一些边缘的人物,可以简单谈一下吗?

杨小彦:比如说施蛰存,我在20世纪80年代中期,很偶然地读到他在民国早期出版的短篇小说集,我很吃惊。所谓“先锋”的潜意识观念,居然在1920年代就已经有人在搞,而且还搞得相当不错。我后来又读到他晚年的《唐诗百话》,为报刊写的短文,普及而已,读着居然上了瘾,非常精彩,足以证明他的旧学底蕴深厚。我再看他的样子,我就觉得他很凄凉。又譬如说民国期间最值得回忆的出版人邵洵美,当年多么风光,1950年代后竟至不名一文,虽然得到施蛰存的接济,但最后因无法忍受而自我了断,死后居然被发现还欠着一身债务。

“以脸为书——杨小彦艺术展”上的王国维与鲁迅像。

《我读过他们的脸》书中的鲁迅像。

南都:我在画展现场看到的鲁迅肖像跟书里的鲁迅肖像是不一样的。画展上的鲁迅看上去是温和的,但你在书里面却认为鲁迅是偏执的,为什么?

杨小彦:其实鲁迅的肖像我画了好多张,每一张的风格都力求不重复。其实在我眼里,鲁迅很“忙”。在我的青春期,我读的最多的是鲁迅。但有一段时间鲁迅又被大众否定,他自己也到处与人为敌,到处骂人……但是,我今天能够回想起的还是他的东西,所以我觉得我对鲁迅的感情很复杂,我在努力画出来的,但每次画成后又感觉意犹未尽。

南都:所以你才会这么矛盾,目前公开的这两幅鲁迅像画得都不一样。

杨小彦:对,我都不满意。

南都:请问你画得最用心的,或者着力最多的是哪个人物?

杨小彦:不能这样说。每一幅画我都有体会。

采写/摄影:南都记者 周佩文 实习生 饶泳欣

杨小彥在工作室。

《我读过他们的脸》书中杨小彥的自画像。

“以脸为书——杨小彦艺术展”上的王国维与鲁迅像。

书中的鲁迅像。

《我读过他们的脸》,杨小彦著/绘,文化艺术出版社2022年4月。

,