北京日报客户端 | 作者 名城保护研究小组

编者按:梁思成先生曾说,北京城是“都市计划的无比杰作”,吴良镛先生认为,北京旧城“是中国古代都城建设的最后结晶”。以老城保护与发展为重点,历史文化名城保护始终是首都规划建设的重要议题之一。本系列文章分为上下两篇,以时间为轴,以北规院开展的名城保护标志性工作为线索,力图呈现四十年推动名城保护的规划工作的概略。

北京市总体规划方案(1958年9月)

20世纪80年代

以总体规划和专项规划编制支撑北京名城保护制度的初创

1983年7月,《北京城市建设总体规划方案》获得党中央、国务院批复。规划在明确北京历史文化名城地位的同时,总结新中国成立30年来北京城市建设经验,考虑旧城改建与古都风貌保护的关系,对保留、继承和发扬文化古都风貌提出了更高的要求。

规划强调要扩大保护范围;重视保护文物建筑周围环境;从整体着眼保护皇城,保护中轴线等重点地区,控制旧城建筑高度以四、五、六层为主,外围地区也可以建一部分十几层楼房;结合文物古迹保护,整治河湖水系,扩大园林绿地面积,保持旧城的传统风格。

同时,规划还提出要逐步地、成片地改造北京旧城,并且认识到只有把旧城改建与近郊区新建相结合才能逐步实现,为旧城保护争取了宝贵的时间与空间。

《北京城市建设总体规划方案》是历史文化名城制度确立后第一份在城市总体规划中提出名城保护专项要求的规划,在全国范围内具有示范意义,名城保护也成为北规院工作体系中的重要组成部分。

“北京第一个总体规划凝固了中央和北京市领导以及中国专家、广大规划工作者的心血,这个规划方案是国外经验和北京具体情况相结合的产物。”北规院原副院长董光器在2006年发表的《五十七年光辉历程——新中国成立以来北京城市规划的发展》一文中这样评价。

他在《古都北京五十年演变录》一书中提到:“这一稿规划虽然还未完全脱离旧城彻底改建的影响,但是已深知改建的难度。从加快旧城改建改变为旧城逐步改建,把旧城改建放到长远的未来,这不能不说是一大进步。在客观上对历史城市起了保护作用,尤其是确定了历史文化名城的地位。”

1983年至1984年,为落实城市总体规划名城保护要求,在市相关委办局的组织下,北规院开展了《第一批六十项文物保护单位保护范围及建设控制地带划定》工作,将建设控制地带分为五类,对保护文物建筑及其周边环境具有开创性意义。此后逐步完善工作标准和划定方法,持续至今经市政府批准通过共十批划定文保单位保护范围及建设控制地带,为全市重点文物保护单位的保护管理确定了法定依据。

1985年,北规院又编制完成《北京市区建筑高度控制方案》,并经首都规划建设委员会批准发布,体现了加强旧城整体空间形态管控的思路。所提出的“旧城以内新建建筑不超过45米”的规定也纳入之后历版城市总体规划并沿用至今。

北规院退休职工、高级工程师王屹在2008年发表的《回顾两个30年 展望任重而道远》一文中说:“在管理方面,自20世纪80年代初,规划和文物两管理部门就建立了联席会的制度,共同研究审定有关文物周围的建设项目的方案工作,这是保护管理工作的一大成就和扩展。”

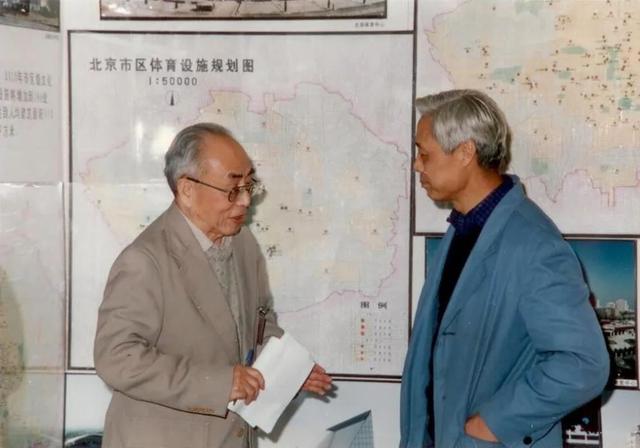

在为1982年《北京城市建设总体规划方案(初稿)》征求意见的展览中,负责文物保护和名城保护规划的北规院前辈王屹同志(右)在听取北京市文物古迹保护委员会主任、北京大学侯仁之先生对保护规划的意见

20世纪90年代

不断深化北京名城保护要求并向控规传导

1991年,新一轮北京城市总体规划开始修订。为进一步加强历史文化名城保护的相关研究,作为总体规划专题之一,北规院组织开展《北京历史文化名城保护规划专题研究》。

该研究系统提出构建文物保护单位、历史文化保护区、历史文化名城三个层次的保护内容;并以旧城保护为核心,首次提出了北京名城保护方面的十条要求。较之1983年《北京城市建设总体规划方案》有了较大的发展与深化——不仅将保护范围扩大至市域全部、丰富了保护对象和内容,更进一步突出了对历史文化名城的整体保护。

此外,为应对进行中的大规模危旧房改造,规划提出“市区特别是旧城的调整改造,要与历史文化名城的保护相结合,使北京的发展和建设,既符合现代生活和工作的需求,又保持其历史文化特色”。

1994年5月,《北京城市总体规划(1991年—2010年)》在北京展览馆进行公开展览

“旧城究竟怎么保护?我不太赞成把北京旧城作为一个博物馆原封不动地加以保护这一观点。而且,北京旧城很多房子都是砖木结构的,很难做到延年耐久。此外北京过去的小胡同都是土路,新中国成立以后陆陆续续都改成柏油路了。”北规院原院长柯焕章2003年在《谈北京的古城保护》采访中说道,“老百姓生活质量要提高,像这些东西不去改造更新也不合适。所以旧城保护是必要的,但不可能原封不动地加以保留。”

1999年4月,北规院编制完成《北京旧城历史文化保护区保护和控制范围规划》,并于8月获市政府批准。规划划定了北京市第一批25片历史文化保护区的保护和控制范围,分别采用不同的保护原则,并提出了历史文化保护区的规划实施意见,为即将开展的保护区保护规划编制提供了依据和基础。

在此基础上,全市首个历史文化保护区保护规划于1999年12月编制完成,提出要保护街区的历史真实性、保护历史遗存和原貌,建设要采取“微循环式”的改造模式,循序渐进,逐步改善,对指导全国历史文化街区的保护具有示范意义。

北京旧城文物保护单位、历史文化保护区规划图

“保护与更新是相辅相成、对立统一的一对概念。在保护规划中划定的保护对象总有一天会因破损而无法保护。在保护规划中确定的更新对象,如果更新物有较高价值,总有一天会转化为保护对象,这是一个动态的循环。只有将保护与更新对象的划定‘微型化’,让新旧建筑物更替的过程‘微型化’,才会做到在有序循环的更新过程中对街区整体风貌的持续保护。”中国中建设计研究院副院长、总规划师宋晓龙说道。

1999年9月,《北京市区中心地区控制性详细规划》编制完成,于11月获得市政府批准。规划充分考虑历史文化名城保护目标要求,对旧城格局、历史文化保护区保护、建筑高度控制以及文物古迹的环境保护均提出了具体的规划要求,还前瞻性地提出了要保护五十至六十年代建设的多层住宅区和文教区,如百万庄、夕照寺、幸福村居住小区等。

(作者系北规院名城保护研究小组,以新中国成立以来首都规划的“城事人”为主要工作对象,对首都城乡规划建设重要成果开展回溯性研究。)

图片来源:本文作者提供

,