“诸位雅士好。欢迎来到秀秀书院直播间,一起品茗论诗……”

清晨。8:30。薛山长每日照例的开场白之后,一曲慷慨激昂的《广陵散》即于指下流出--这一曲鼓舞士气是最好的,听之品之,但觉“纷披灿烂,戈矛纵横”之景如在目前。

既有琴,品茗论诗之事断乎少不得。于是焚香,取茶,煮水,温杯,投茶,注水,洗茶,冲泡,奉茶,论诗…….依次而行。

品茗所论之诗,自汉、魏晋、隋唐五代至宋、元、明、清历代皆有。通过对于历代茶诗的品读讲论,颇可见其中所蕴各个时代不同的饮茶方式,最典型的,即是“唐煎、宋点、明清瀹茶”。

秀秀书院在十几年的雅士茶道培训过程中,将不同的茶的细节自然区分得极为清楚。

中国茶道在唐宋时期开始形成,其标志就是陆羽《茶经》的问世。当时所形成的茶道属于煎茶道。中国煎茶道茶艺有备器、选水、取火、候汤、习茶五大环节。

备器

《茶经》“四之器”章列茶器二十四事,即风炉(含灰承)、炭挝、火笑、馒、交床、夹纸囊,展拂末、罗、台、则、水方、漉水囊、瓢、竹笑、揭、碗、熟盂、札、涤方、滓方、巾、具列,另有的统贮茶器的都篮。

讲究水品,是中国茶道的特点。《茶经》“五之煮”云:“其水,用山水上,江水中,井水下。”“其山水,拣乳泉、石池漫流者上。”“其江水,取去人远者。井,取汲多者。”

《茶经》“五之煮”云:“其火,用碳,次用劲薪。其炭曾经燔炙为膻腻所及,及膏木、败器不用之。”温庭筠撰于公元860年前后的《采茶录》“辨”条载:“李约,沂公子也。一生不近粉黛,性辨茶。尝曰:‘茶须暖火炙,活水煎’。活水谓炭之有焰者,当使汤无妄沸,庶可养茶。”

候汤

候汤是煎茶的关键。候汤《茶经》“五之煮”云:“其沸,如鱼目,微有声为一沸,缘边如涌泉连珠为二沸,腾波鼓浪为三沸,已上水老不可食。”候汤是煎茶的关键。

习茶包括藏茶、炙茶、碾茶、罗茶、煎茶、酌茶、品茶等。

奉和袭美茶具十咏·煮茶

陆龟蒙

闲来松间坐,看煮松上雪。

时于浪花里,并下蓝英末。

倾馀精爽健,忽似氛埃灭。

不合别观书,但宜窥玉札。

《茶中杂咏·煮茶》

皮日休

香泉一合乳,煎作连珠沸。

时看蟹目溅,乍见鱼鳞起。

声疑松带雨,饽恐生烟翠。

尚把沥中山,必无千日醉。

茶瓯

唐·皮日休

邢客与越人,皆能造兹器

圆似月魂堕,轻如云魄起

枣花势旋眼,蘋沫香沾齿

松下时一看,支公亦如此。

点茶道蕴酿于唐末五代,至北宋后期而成熟。点茶道茶艺包括备器、选水、取火、候汤、习茶五大环节。

备器

点茶道的主要茶器有:茶炉、汤瓶、砧椎、茶钤、茶碾、茶磨、茶罗、茶匙、茶筅、茶盏等。

选水

宋人选水承继唐人观点,以山水上、江水中、井水下。但 《大观茶论》“水”篇却认为“水以清轻甘洁为美,轻甘乃水之自然,独为难得。古人品水,虽日中泠、惠山为上,然人相去之远近,似不常得,但当取山泉之清洁 者。其次,则井水之常汲者为可用。若江河之水,则鱼鳖之腥、泥泞之汗,虽轻甘无取。”宋徽宗主张水以清轻甘活好,以山水、井水为用,反对用江河水。

取火

宋人取火基本同于唐人。

候汤

蔡襄《茶录》“候汤”条载:“候汤最难,未熟则沫浮,过 熟则茶沉。前世谓之蟹眼者,过熟汤也。沉瓶中煮之不可辨,故日候汤最难。”蔡襄认为蟹眼汤已是过熟,且煮水用汤瓶,气泡难辨,故候汤最难。赵佶《大观茶 论》“水”条记:“凡用汤以鱼目蟹眼连绎进跃为度,过老则以少新水投之,就火顷刻而后用。”

习茶

点茶道习茶程序主要有:藏茶、洗茶、炙茶、碾茶、磨茶、罗茶、点茶(调膏、击拂)、品茶等。

简而言之,点茶法需要先将饼茶碾碎,再放在炙盏中待用;用釜烧水直至火候足了,再将汤水盛入汤瓶中,冲点盏中茶,同时用茶筅在其中加以调和,先调成膏状,再倒水冲点,来回冲点用茶筅搅动七次后,茶末就会上浮凝聚,形成“汤花”。

如今日本的抹茶道,亦是宋时点茶的余韵悠长。

瀹茶道

瀹茶从明代开始。此时中国的茶叶加工方式发生了变化,成品茶已由唐时经蒸压而成的饼茶、宋时精雕细压的团茶,改制为经炒为之的条形散茶。如是,沏时,“炙”、“研”、“罗”等步骤悉数可免,只需以散茶置入壶(碗、杯)中,直接用沸水冲泡即成,至今诸位常言之泡茶也即指此。此种直接以沸水冲泡的沏茶之法,一则简便,二则保留了茶的清香,三则亦便于对茶的直观欣赏--这简直堪称中国饮茶史上的一大创举,也为饮茶不过多地注重形式而较为讲究情趣创造了条件,因而经久不衰,至今沿用。

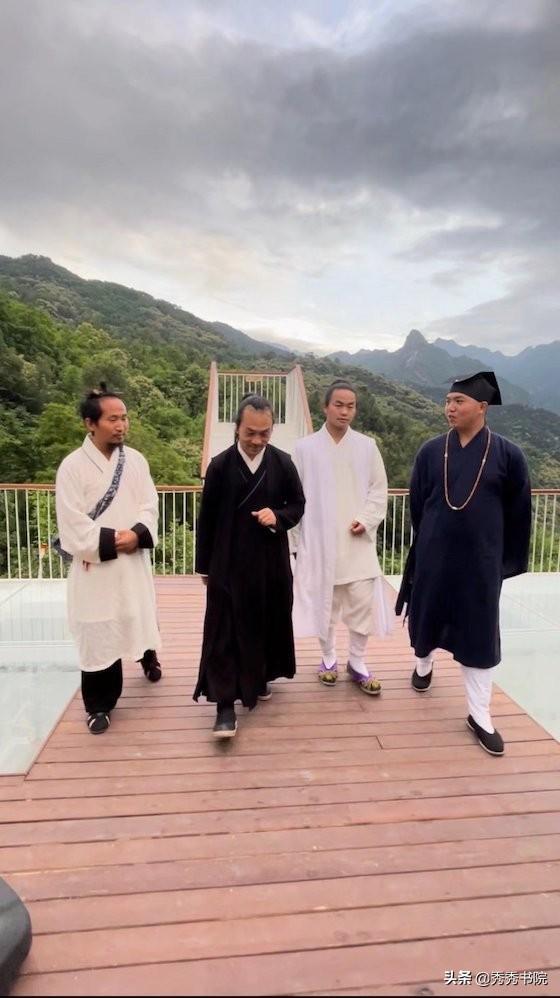

书院功夫茶,乃指长嘴铜壶茶艺男士龙行十八式,女士凤舞十八式。

于薛山长与秀秀老师而言,铜壶在手,果是“茶汤肉蔻,气定神闲,壶剑在手,英姿勃发,剑壶融合,相得益彰,一乐事也”。

“龙行十八式”被称为“中国茶道艺术的活化石”。它融合传统茶道、武术、舞蹈、禅学和易理于一炉,每一式模仿龙的动作,充满玄机和妙理。式式龙兴云动,招招景驰浪奔,令人目不暇接,心动神驰。

薛山长之意,为免文人雅士“文弱”之患,可修炼功夫茶道以强身健体。所谓“野蛮其体魄,文明其精神”,真正的高人逸士,一定是文武兼修的。

秀秀书院的诸位老师,尤其是薛山长,在品茶的过程中,不 仅对历史文化,对历代茶人如白居易、皮日休、陆龟蒙、苏轼,黄庭坚、欧阳修、王安石等人的茶中雅事如数家珍,而且对长嘴铜壶茶艺一道也知之甚深,素日亲传 弟子如今也颇为出类拔萃,堪称极有影响力的“网红”。比如龙潭胜雪,猫猫小可爱等等,她们耍起长嘴铜壶茶艺来,那份英姿飒爽,巾帼不让须眉之风,直是风靡 全网,势不可挡。

各自修炼,高处相见。雅士茶道的修习过程中,无论煎茶、点茶、瀹茶、功夫茶,皆是以艺载道的一种形式。“艺”之所现,不单是肢体动作的展示,更是茶人内心虔心修习的状态所致。由是茶圣陆羽于《茶经》中指出:“茶味至寒,为饮最宜精行俭德之人。”--明确提出了对饮茶之人的品德要求。其次卢仝《七碗茶歌》、皎然《三饮歌》等等皆有对于茶之饮,茶之道对于人的精神气质改变的描述:

《七碗茶歌》(选自《走笔谢孟谏议寄新茶》)

唐卢仝

一碗喉吻润,二碗破孤闷。

三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。

四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。

五碗肌骨清,六碗通仙灵。

七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山,在何处?玉川子乘此清风欲归去。

……….

《三饮歌》(选自《饮茶歌诮崔石使君》)

唐皎然

一饮涤昏寐,情思朗爽满天地。

再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。

三饮便得道,何须苦心破烦恼。

此物清高世莫知,世人饮酒多自欺。

……….

不同的茶品、茶修因其不同特点对于人的影响和改变也有所不同。

这种不同其实就是教会大家在这个直播时代如何开启直播茶道之生涯。茶道之美,有琴棋书画诗词歌赋之美,有含蓄之美,有淑女之美……..此种婉约之美在直播间内展示出来,就是最符合中国人审美和要求的无可替代之美。所以也希望更多的人能关注秀秀书院,关注秀秀书院的直播间,跟随书院老师和薛山长一起,开启雅士茶道的心路历程。

九万里悟道终归诗酒田园,三千年读史不外功名利禄。直播时代的雅士生活,就是用诗词,用屏幕来记录,来传播我们的中国式雅士生活,使我们所弘扬的中国传统文化名扬四海。

茶人秀秀:品茶论诗十五年,只为普及雅士茶道

秀秀茶艺培训中心2022年6月3日开课通知

,