在近代中国佛教史的研究中,吕澂先生曾被认为是“被佛学界长期遗忘”的佛学家。吕澂先生对佛经的校勘、辨伪、编目等工作,或许至今仍无人能及。近两年来,对吕澂先生的研究逐渐多了起来,当然与吕澂先生的众多著作相比,目前的研究工作还是远远不够的。

无独有偶,还有一位也是被遗忘很久,且目前仍未见深入研究的佛学家,他就是刘洙源先生。刘洙源先生(1875~1950)为四川中江县人,名复礼,别号离明。前清拔贡,毕业于北京经科大学,历任四川高级师范、成都大学、四川大学文学教授。1949年,75岁的刘洙源先生于德阳孝泉延祚寺落发受戒,圆成僧相,法名昌宗。后返中江,驻锡白云寺,专研戒律。次年示寂,世寿七十六。

刘洙源先生曾被奉为近代中国佛教史上四位代表人物之一,其以在家人的身份不仅单提向上一门,而且由“观”穷“宗”,为在家众之表率(另外三人为虚云老和尚,倡宗门,单提向上;太虚大师,倡法界圆觉学;冯达庵居士,显密圆融,通达教、观、宗三门。见黄正男《佛法要领序》)。

刘洙源先生长于文学,通达“三礼”。其受学于湘潭王闿运,又以师礼井研廖季平、富顺宋芸子(宋育仁)。刘洙源先生学文或治经皆师王闿运,通今古文学,可谓“通儒”,功力匪浅。

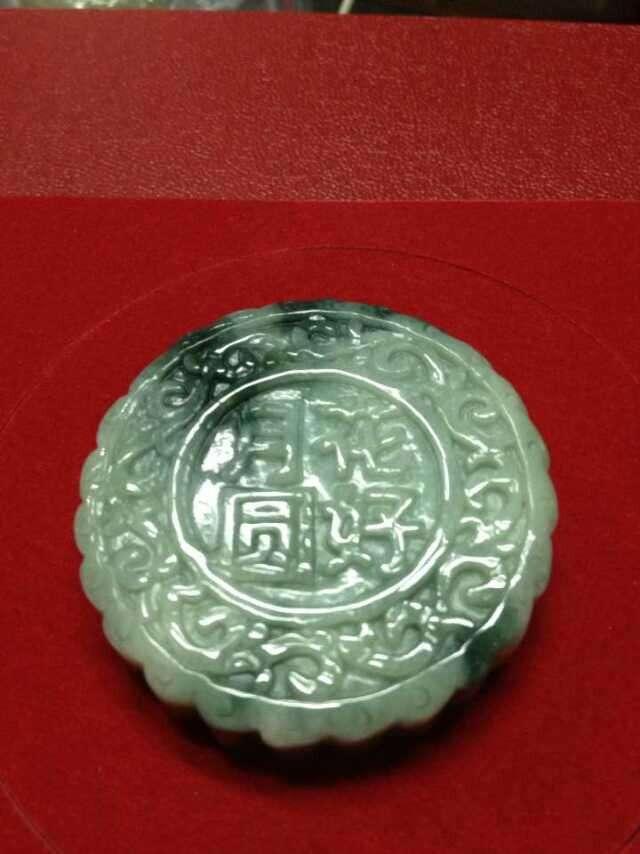

刘洙源先生像

刘洙源先生中年转而专究佛学。先学唯识,曾著《唯识学纲要》数万言。后又兼治性相二宗、台贤二家经论,授观心法及净土观法。其治佛学的方法,受到了其经学经历的影响,重师法,不杂乱。刘洙源先生曾回忆其治佛学的经历说“吾平生无师,而先学经学。经学重师法,不杂乱。吾用其法,以读性、相两宗之书,以治台、贤两家之学。后入禅宗,门庭不紊,遂于无师中得师。回看古人,莫不如此。”(《刘洙源先生书札》第十七则)可见,其以经学之法治佛学,是通贯一气的,不仅治“教”重师承,治“宗”亦重门庭。

刘洙源先生的佛学著作虽然不能与吕澂先生的等量齐观,但为数也不少,而且再版率、传播度都极高。其佛学著作目前最易见到的有《佛法要领》《唯识纲要》《华严经序》等,其中《佛法要领》应是影响最大、最为深远的。

据演本法师为《佛法要领》所作序言可知,截止1955年至少已经产生了四个版本。初版于上海,二版于四川,三版于台湾,四版于泰国首都曼谷。1947年至1948年,《觉有情》杂志还分期予以刊登。有人统计,其佛学著作至今再版次数均在10次以上。

《佛法要领》分三编:上编《四句要义》,中编《发菩提心》,下编《略解楞伽》。刘洙源先生的弟子金弘恕将《佛法要领》的宗旨概括为三句话:“佛法广大,根本在心。行门无量,主要在观。直观自心,见性成佛。”(《佛法要领跋》)

《佛法要领》书影

刘洙源倡导学佛必求见性,若求见性必须观心,其将观心与否看作是学法的生死关头,其教人则“每令放下观心”。倡导修观的同时,刘洙源先生也提倡净土,认为“修观持名,二法平等”。其曾云:“大弥陀经三辈往生,俱以发菩提心为本。”所谓“发心”,乃发见性之心,即观自性清净心。《略解楞伽》则重点阐明圣教无有分别,观察自觉,不由他悟,离分别见,则入如来地。

《四句要义》的成书有点偶然。1946年,刘洙源先生道过广汉,驻军参谋长周朗清留请说法,事出突然,刘洙源先生未有准备,而听者又无书可依据,时间仓猝,刘洙源先生于是为说“四句要义”。所谓“四句要义”就是:一为何事?二依何义?三修何行?四悟何法?

(1)为何事?清末民国年间,人多好佛法,此为不争之事实。然而多数人不过跟风从众而已,学佛究为何事未必真能想透彻,讲清楚。在刘洙源先生看来,即便学佛为求脱苦海、除业障、断烦恼等等,但都不过是佛法的细枝末节,实“未知真实法”。在其看来,所谓真实法者,即此心也。用禅宗的话来说,学佛的目的就是求明心见性。

(2)依何义?刘洙源先生强调佛法入门,有二要义:一是众生空,二是万法空。“众生不空,谓之我执。万法不空,谓之法执。”有我执,便有意识分别,有法执,便不得法空。

(3)修何行?刘洙源倡扬“大乘法”,自然要以修菩萨行为要。他认为大乘菩萨行俱以般若为主,“万善无般若,空成有漏因,不契无为果。”再者,佛法虽广,但“四谛”便可概括。讲述世间因果的是苦谛、集谛,讲述出世因果的是灭谛、道谛。“般若为道谛体”,故可以说学佛当修般若行。

(4)悟何法?刘洙源先生认为学佛当“悟缘生法”,所谓的缘生法就是因缘所生之法,“若能悟入缘生,即证无生法忍,即是大彻大悟。”

刘洙源先生的“四句要义”提纲挈领,简洁明了,基本勾勒出了大乘法的核心要义和体系。“四句要义”前后相贯,干净利落,将大乘菩萨行的气魄展露无遗。然颇疑此“四句要义”或从“四谛”中化出,唯有知苦而求脱苦海、除业障、断烦恼,方明白万法唯心的道理;唯有断我、法二执,方知晓色、心二空之义;唯有修菩萨行,方悟心不离般若;唯有证得缘生法,方知证真才可了俗(后二者即其所说的“灭为佛果,道为菩萨行”)。当然,刘洙源先生对于“观心法门”的“过度”提倡,在佛教内也并非没有反对的声音,虚云法师便是其中的反对者之一。

,