对儒释道的理解千千万万,对儒释道经典著作的注疏万万千千,对儒释道的利用也是林林总总。但不管时间如何流逝,空间如何转变,沧海桑田,不变的是源头文化。找到这三家的源头,就能有清晰的认识。

儒家最核心的点在“中道”。《中庸》:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。”这里的道就天命,就是本来具有的,就是性本善。学习成长是逆生长,回归到“性”。仁义礼智信只是学习的方式,通过学习五种德,进而回归道。儒家的价值是纵向发展的,从修身,齐家,治国,到平天下;从孝悌发展到尊敬长辈,友信朋友。既强调个人修养,也推崇周济天下。所谓的达则兼济天下,穷则独善其身。所以儒家个人修养方面是回归本性为最高要旨。价值观是入世的。

佛家强调的是个人修养,个人修养的法门太多太多。但佛陀告诉我们的是每个人都具有佛性,都有清净、如如不动的本心,只是给尘世所沾染,而堕入轮回。这个本心与儒家的“天命”、“性”是一致的。特别是到了明朝的王阳明的心学就更加一致了。王阳明的“致良知”不就是佛的清净心吗?王阳明也经常打坐,找到本心,找到良知,从而产生智慧,产生“般若”。而佛家其实也是入世的。只是方法不一样,佛家小乘修个人,然后可以到大乘度化众生。儒家在现实中教化,佛家在心灵中潜化。

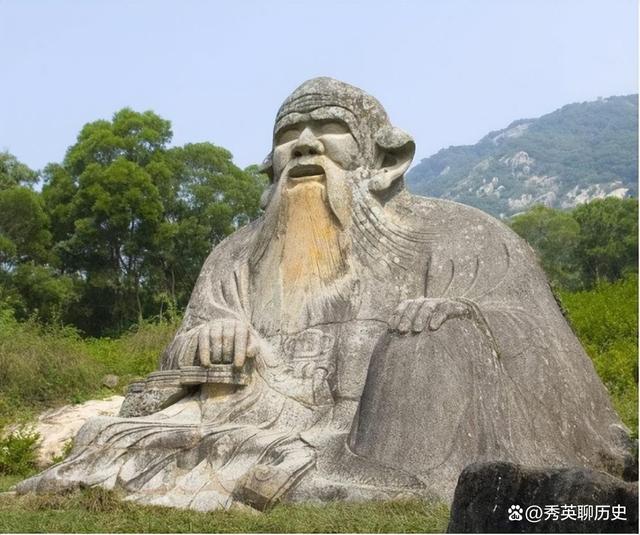

道家的理论认为这个宇宙从无到有,到一到二到三到万物。所以个人修炼是逆生长的,所谓的逆则成仙,顺则成人。一个人思绪很多,境界就低,要修炼到“三”再到“二”再到“一”再到“无”,这样就与宇宙同在了。“一”就无极,“二”就太极,“三”就是八卦里的三划,就是组成世界的元素:乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。由这八种元素组成万物。这样一看,跟佛、儒太相同了。道家的“无”,佛家的“本心”,儒家的“天命”。都是回归到每个人的本来面目。道家很人认为“无为”就是什么都不为,这样的理解是不够恰当的。《道德经》里“为无为,则无不治;与其不争,莫能与之争;圣人之道为而不争”等等句子都在表明道家是通过“无为、不争、去欲、去奢、求静”来达到有为,而是最大的有为。这样看来道家也是“入世”的。

总的来说儒释道核心是一样的,方式方法不同而已,最终三教合一,各有取舍,异人各得其所。观点有打破常规,欢迎大家指正。