《台北女子图鉴》上映后。网络上掀起许多批评与讨论,故意夸大南北差距,台南人女主角又到底为什么要去台北。所有的这些疑问,其实都围绕着同一个问题,到底台北是一个怎样的都市。

过去半世纪以来,何为台北一直是许多台湾电影试图回答的核心问题。第一部以台北为名的台湾电影1964年的《台北发的早车》,就最先探讨了城乡差距,对台湾人带来的现代性创伤。男女主角是彰化农村的一对青梅竹马。女主角却因为父亲的债务被迫上台北找工作。片中大量使用城市与乡土的对比。彰化播放着台语歌,台北播放的却是美式爵士乐,也利用了火车、铁轨来隐喻通往台北这个现代都市。

一直以来,火车都是现代化的电影象征。历史上第一部电影《火车进站》,标志了现代电影的诞生,却也引发巴黎观众的恐慌。当今的日韩电影里,火车更被用来凸显现代社会的症状,在《雪国列车》里,火车外的世界是全球生态浩劫,火车内的事件是资本社会的阶级斗争。而在《鬼灭之刃》里,高速前进的无线列车其实是一台把老百姓当作养分来吞噬的怪物。在这些电影里,火车不断前进的同时都带来了更大的灾难,反映了21世纪的日本、韩国一路追求进步,追赶西方现代社会的后遗症。贫富差距、文化失落还有债务问题。同样的,在《台北发的早车》,无法适应现代都会生活的男主角意外失明。仿佛是高速通往台北的火车碾过了那些还活在传统社会的台湾人。

在这里,我们看到了与《台北女子图鉴》不同之处。半世纪以前的台湾人,是逼不得已才进台北讨生活,但是半世纪后的台湾人却是一心向往着台北的生活。到底过去半世纪以来,是台湾人变了,还是台北变了?

1980年代的台湾新浪潮电影,为我们提供了一个线索。你看,这些房子,我越来越分不出他们了,是我设计的。不是我设计看起来都一样有我没有,我好像越来越不重要。在杨德昌的《青梅竹马》里,女主角的建筑师同事感叹台北市容的改变,已经看不见奇异的街景。取而代之的,是外国广告、跨国企业、摩天大楼。反映了1980年代这段期间,正好是台湾赶上资本主义全球化,台北被打造成国际都市的关键时期。1980年,台湾第一家seveneleven在台北长安东路开店。1981年台北市开始发展信义计划区,1984年,台湾第一家麦当劳在台北民生东路开幕。这些变化都标志着台北开始转向资本主义的现代社会。1980年代的台北,就像是1850年代的巴黎。当时拿破仑三世聘请设计师改造巴黎,拆除旧社区、拓宽马路、新建大道、建造都市公园。这是人类史上第一次用现代科技打造的都市计划,为的是推动资本主义工商业经济,方便政权管控社会秩序。

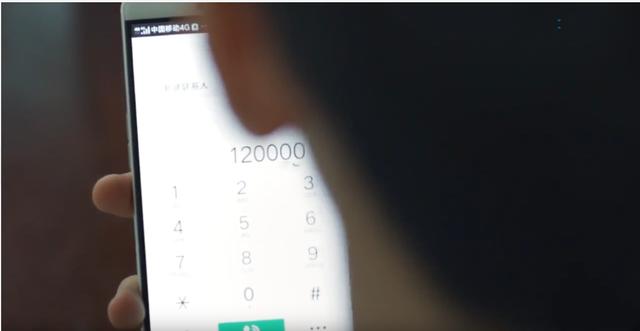

1980年代被现代化工程改造的台北,也刺激出了台湾的新浪潮电影。最明显的体现是在侯孝贤电影里的大量火车元素,但是这些火车,并不是一去不回的高速前进。相反的,在《恋恋风尘》里,我们看到往返台北车站与九份的平西线火车。不是高速发展的现代社会的象征,而是缓慢穿梭乡土台湾与现代都市。正是透过火车的通勤往返,台湾人可以选择跟现代化的台北保持一段距离。就连在都市生活的人们,也依然使用着传统媒介写信跟家里联络,这凸显出了1980年代台湾人的主体性。选择跟冷漠的台北都市保持距离,这时候的人们还在唱着《台北不是我的家》。相比之下,那些留在台北生活的人就像杨德昌的《恐怖分子》描绘的一样。男主角是在事业上不得志,等待升迁的上班族,妻子则是厌倦职场而逃避到小说世界的作家。在时间上,每个角色都在盼望未来的机会,拥抱资本主义贩卖向上流动的成功希望。但在空间上,每个角色却都被囚禁在都市里,台北仿佛是一座牢笼,为了不被人发现而用时间的承诺换取空间的束缚。但是现代性与资本主义承诺的美梦,在电影结尾却变成了一场台北人的噩梦,男主角最后没有得到升迁,老婆又跟别人跑了。最后出现一场男主角杀人的梦境和整个事件的起因只是因为陌生人的一通恶作剧电话。但是,电影留下了伏笔,并未透露这到底是谁在做的梦,到底谁才是真正的恐怖分子。

这个伏笔就像是那些到台北打拼的人正在做的一场集体的梦,预演了1990年代的台北。被经济进步所承诺的美梦骗进台北,进台北后却又感到被辜负抛弃。结果某些人成为了恐怖分子,1992年的台北麦当劳爆炸案,1997年的白晓燕命案。越来越多的都市案件都是台北卷入现代性与资本主义的后果。一方面,现代都市提供新科技与群聚的环境,让陌生人之间更容易产生接触,同时资本主义又扩大贫富差距,灌输人们金钱至上的思维。而台北都市化发展20年后的结果是许多旧建筑物被拆除,房价上升。房地产金融化这种为都市化付出的代价最明显的表现在蔡明亮的《爱情万岁》里。作为房东的女主角每天接触一间间的空房子,但在这些空荡荡的房间里。却不曾住过一个真正的家庭。男主角摆地摊,到处流浪,每天睡在带出租的房子里。第二男主角的工作则是卖灵位,她卖房子给死人,但自己身为活人却买不起房子。透过这三位角色的演绎,《爱情万岁》反映出了1990年代台北人的感受。明明在家,却又不在家,明明台北有很多家,但却又没有真正的家。在电影的最后一幕,女主角在公园里哭泣长达五分钟,但是她为何哭泣,又为什么在公园里哭泣?这个公园是1994年新开张的大安森林公园,原本是空军卷村、建华新村,曾经保存数千位居民对卷村的记忆。都市化把台被人曾经的回忆拆除了,但却不曾被台被人看见,女主角的哭泣让那些不被看见的眼泪被看见了。

她流下的不只是感到爱情空虚的眼泪,也是台北人的眼泪。在杨德昌、侯孝贤、蔡明亮的电影里,我们看到了8090年代的台北市是一座怎样的都市。是必须保持距离的现代生活,是人跟人之间异化的社会关系,更是台北人为都市化付出的心理代价。自从工业革命以来。欧洲人不断透过新科技改造都市环境,承诺这会带领人们通往进步的生活。但是当生活环境不断改变时,人过往熟悉的生活又会突然失去重心。所以现代性就是一种矛盾的生活体验,一方面科技进步与资本主义。承诺人们明天永远有新的可能,但这个不断高速发展的世界,这也同时摧毁我们曾经熟悉的一切。小时候住过的社区街道,曾经捍卫的信仰价值观,都可能在一夜之间被淘汰。一切兼顾的东西都烟消云散了,这就是追求现代生活的代价,所以8090年代的台北电影。总是气氛忧郁,节奏缓慢,被囚禁在都市里的感觉。在这些电影里,台北都市明明繁华,角色们却总是受限于小地方,就像在新浪潮电影里台北城市的孤单男女一样。但是这种情况在2000年后开始转变,台北开始寻找自己的定位,透过跟世界做对比来试图寻求世界的认可。

在蔡明亮的《你那边几点》里,在台北车站天桥上卖表的男主角与要去巴黎的女主角只见过一面。却让男主角开始莫名的着迷于法国的一切,爱上法国导演楚福的电影《400下》。把台北所有的时钟都调成巴黎的时间,让自己过得像法国人一样在生活。反映出台北渴望变成巴黎的欲望,在电影里你看不到转换时空场景时通常会利用的建立镜头。仿佛台北与巴黎的距离只在于一个镜头的切换,但是试图追赶上西方的结果是什么。在地球的另一端,在巴黎的女主角过着漫无目的的生活,处处感到水土不服,无法融入。唯一的依靠反而是个香港人,在这里,巴黎不再是进步的象征。而是批判现代性的第一目标,一路盲目追赶西方,最终的结果就是文化的死亡。就像是电影结尾,漂浮在水上的行李失去了根。在《你那边几点》拍摄完成后,蔡明亮电影的现代性预言竟然成真了。台北市政府为了景观美化,拆除了台北火车站天桥,建台北地下街。台北正在拔除自己的根,遗忘台北人过往的集体记忆。隔年2002年,有两件事让台北正式走入国际,台北101启用。成为全世界最高的摩天大楼。电影《双瞳》上映,是台湾影史上第一次由美商哥伦比亚公司出资,跨国团队合作拍摄。而《双瞳》的故事本身就围绕着台湾面对西方现代性的问题。台湾警察寻求美国FBI的协助,试图破获一起宗教连环杀人案。但是这个案子却连代表西方科学理性的FBI探员也无法解释。

原本现代科学的工作。是去除宗教的萌妹,但是这个不信鬼神者反而成为了宗教的祭品。但是,为什么一个邪教组织会存在于台北,让台北闹鬼?原来这个组织的首脑,就是从美国留学回来,科技公司的创办人,组织总部还注入在台北最具现代性的指标建筑世贸大楼。在这里,我们看到了台湾学习西方现代化后的问题,西方科学知识带来进步。却根除了传统价值,宗教信仰,反而让孤独的现代人找不到归宿,失去生活意义。正是这种环境促成了各种民间宗教的兴起,即便台北的外表被改造成现代形式。但是内心里还是渴望某种传统信仰作为归宿。从外部视角看台北。是一座国际化的现代之都,但是在台北不为人知的深处,却还藏着一座传统的庙宇。仿佛是台湾再怎么追求西方现代化,永远有一个挥之不去的幽灵萦绕着台北。因为都市里的人还在信仰过往的神明,台北因此成了一座闹鬼的都市。而且更多的现代性无法去除这个幽灵,因为这个幽灵就是现代性的产物。那有没有可能逃离这个闹鬼城市呢?

在《海角七号》里,逃离台北,来到横村的男主角反而遇到了另一个历史的幽灵,因为日本殖民时代结束而被迫中断的爱情。保存在60年前尚未寄到台湾人手上的七封情书。这些来自日本的情书,推动了整个剧情的发展,男主角必须让当今的台湾听见60年前日本的声音。而这个声音恰好是在离开了象征现代性的台北后,才有可能被听见的,前现代的台湾。这些电影里的台北因为现代化发展,而充满失落与迷惘。这就像英国的歌德文学之所以是在十八十九世纪兴起。就是因为在工业革命后,都市化造成大量劳工失业、过劳,那些受伤的灵魂在都市里挥之不去,纠缠着往后的人们。相比之下,海角七号正是离开了都市化的台北才出现了新的活力。

在2009年后,我们看到了台北电影的第三次转向。在《一页台北》里努力学法文的男主角被住在巴黎的女友分手,一心向往飞到巴黎挽回女友。但是却在旅途中遇到意外而被迫逃亡,反而因此有机会看见台北的公共生活、公园体操、夜市文化。台北不再像《双瞳》那样充斥着幽灵与死亡。也不再像《你那边几点》追赶着西方现代性,而是开始看见自己的城市文化、追求自我肯定。女主角的对白暗示,台北没有必要成为巴黎的复制品,所以电影的片名虽然用的是法文AuRevoirTaipei。意思是再见台北,但在结局里,主角并没有跟台北说再见,而是决定留在了台北。

这就是为什么中文的片名叫《一页台北》而不是一夜台北,因为一页台北象征着有个人留在了台北的屋檐下。这段期间的台北电影不再盲目向往西方,而是开始帮本土地方文化打造正面形象,同时也透过电影来重新历史化台北。在杨雅喆的《女朋友男朋友》里,我们看到了从1990年代到2012年三个不同时代的台北,但是不像过往电影里的台北。主角总是被囚禁在都市,感受到都市冷漠,渴望逃离台北。《女朋友男朋友》的主角反而是把高雄学生时期的反叛文化引进台北。反过来,利用都市的公共空间,创造属于自己的历史,人们开始主动改变台北,而不再是被台北给改变。原本都市设计起源于19世纪,为了方便商品流通、政权统治、公共卫生,由上而下建立的一个有科技器业,高楼大厦的都会区。但是城市并不是自己的主人,不是一个封闭系统。因为当城市发展起来引入不同性别阶级信念的人群时,就会带来新的群众创意,由下而上的改变一座城市。正是因为都市创造了公共空间、公园、大道,才让学运,社会运动得以可能。在重现1980年代台北中华商场的天桥上的魔术师里。杨雅喆更进一步重新诠释台北都市化所带来的文化失落,风格不再像80年代的台湾电影一样哀悼失去。而是以新的方式面对失去,让魔术师把消失的东西变回来。

曾经喜爱过却消失的玩具,因为政治暴力而消失的家庭,因为性别暴力而消失的儿子。因为当兵义务而消失的爱情,还有因为亲子关系梳理而消失的亲情。要怎么把这些消失东西变回来?在最后一集里魔术师的揭露了,电影世界就是99楼。男主角穿越时空进到《恋恋风尘》的电影世界里。就像是观众透过天桥上的魔术师穿越时空回到1980年代一样。把消失的东西变回来,并让大家永远记得。

在这里,我们看到了弗洛伊德所说的人类伟大的文化大成就,就是用象征替代物,来满足现实中失去的一环。当儿童看见父母消失后,就会自己发明各种游戏,来重演一次消失。但不同之处在于,在游戏世界里,儿童可以主动让消失的东西再变回来。天桥上的魔术师就像是一场儿童游戏,在荧幕上把台北曾经发生,却又消失的东西变回来台北遭遇的现代性创伤因此得到了痊愈的可能,因为消失的东西可以以另一种方式存在。回顾过去半世纪的台北电影时。我们立刻会发现,所有的作品都是由男导演制作,呈现的,其实都是男人的视角。但是《台北女子图鉴》件打破了这个局面,到底女性出发看到的台北是什么,如何有别于男性。

在这点上,《台北女子图鉴》继承了1964年《台北发的早车》,以女性主体出发的视角,但同时又更新了台北女性的样貌。不像台北发的早车的女主角一样。整个人生轨迹都被男性给决定,为了父亲而上台北打拼,被男老板侵犯,到最后失去男友,整部片刻画出了都会女性的悲剧。但是《台北女子图鉴》的女主角,不再用与男性的关系来定义自己,反而是为了自己的欲望,不断的拒绝延续跟男性的关系,拒绝当老板娘、拒绝控制狂、拒绝加入豪门、拒绝灵魂伴侣。在这些选择里,女人的主体性恰好展现为一种否定性。

在古希腊神话里,梅杜莎对被他诱惑的男人说不,将所有看到他的男性石化。在古希腊悲剧里,安提哥尼也对国王的律法说不,坚持要非法埋葬自己的哥哥。在这些例子里,我们都看到了精神分析的洞见,“阴性”的特质就是在于能够对“阳性”说不。整个人类文明之所以是父权的,恰好是因为男性无法面对“阴性”对他永恒的否定,而必须假装自己才是有权利的一方。所以西方哲学从亚里斯多德开始,就把女人视为男人的匮乏,女人比男人不足,因为她缺少男人拥有的东西。

一直到中世纪欧洲人都还认为女人其实是阴茎受损的男人,但是在《台北女子图鉴》里,男人才是女人的匮乏。男人缺乏对女人的尊重,男人要继承家族而失去自由。男人没有生小孩的欲望,在丁当跟白安的MV里,我们更明显的看到了女人主体性的展现。《刚好》的这首曲名里正躲了一个女子,因为正是由这位女子来定义怎样的一段关系是对自己最好。而在丁当的《女字旁》里,更清楚的唱出“我是我,不是谁的女字旁”。

当台美女性感觉自己始终是台北人眼中的异乡人,受困于现代都市生活,找不到家时,姐妹情谊就是他们的家。这就带我们回到了台北电影的核心。过去半个世纪以来,盲目追求现代化拼经济的台湾人把台北打造成了一个不像家的地方。即便是台北人,依然感觉台北不是我的家,明明是人们打造了台北这座城市。为何却在熟悉的地方感觉到无家可归?

哲学家海德格就认为,人类跟动物最大的不同就是,人即便在家时,也会感觉不像在家。因为家不只是一个可以住的房子,更是指人追求存在意义的家乡。这是因为人会有明明在家却有无家可归的感觉,人才会奋力追求“回家”,同时愿意在这世界上打拼。

在德文里无家可归同时也是阴森恐怖的意思。这解释了为什么《海角七号》以前的台北电影总是给人沉闷阴暗的感觉。因为当时的台湾人正处于在国际上没有家,在国内也感觉不在家的现代化阶段。所以,台湾人面临的问题是,我们要如何回家。海德格的答案是,人要靠艺术作品找到自己的家。古希腊人早就意识到人活着常常会有无家可归的感觉,找不到自己存在的意义,但是艺术作品可以为人揭露一个意义的世界。当古希腊人建造帕德农神庙时,他们看到的天空就开始变得很希腊。这时候,艺术品的存在就人跟世界建立了新的关系,所以艺术家的天职就是“返乡”,不断的往返家乡与世界,让无家可归的现代人找到回家的路。所以过去60年的台北电影史,就像一个让台湾人回家的历史,让人可以重新看待现代性带来的都市冷漠,文化失落。

还有资本主义带来的美梦与噩梦,异化与疏离,直到有一天人们可以开始感觉到。台北可以是我的家。

,