在秦俑坑中挖掘出的众多秦始皇兵马俑里,唯独有一个兵俑与另外2000多位大相径庭,他的脸竟然是绿色,为什么兵马俑里出现了这样一位与大家格格不入的形象呢?

秦始皇陵是中国历史上第一位皇帝嬴政的陵寝,始建于秦王政元年。公元前247年至秦二世2年,公元前208年,历时39年建造而成,陵园总面积为56.25平方公里,相当于78个故宫的大小。秦始皇陵南面背山,东西两侧和北面形成三面环水之势,依山环水是秦始皇陵最重要的地理特征,当时秦朝总人口约为2000万人,而筑陵劳役多达72万人之多。据史记记载,秦始皇在13岁继位不久之后,就开始下令修建陵墓,直到他逝世,整个陵园工程还未竣工。秦始皇陵的营建大致可分为三个阶段,第一阶段为初建时期。自秦始皇继位至统一全国,为期26年,工程规模较小,初步奠定了陵墓工程的规模和基本格局。第二阶段为大规模修建时期,截止到秦始皇去世为止为陵墓的第二阶段,基本完成了陵墓的主体工程。第三阶段为收尾时期,始皇死后至秦二世又修建了两年,为陵墓修建的第三阶段。皇陵主陵由地表以上的封土堆和地下的地宫两部分组成,地表的封土堆高约76米,封土地下隐藏的秦陵地宫又分为外层和内层。

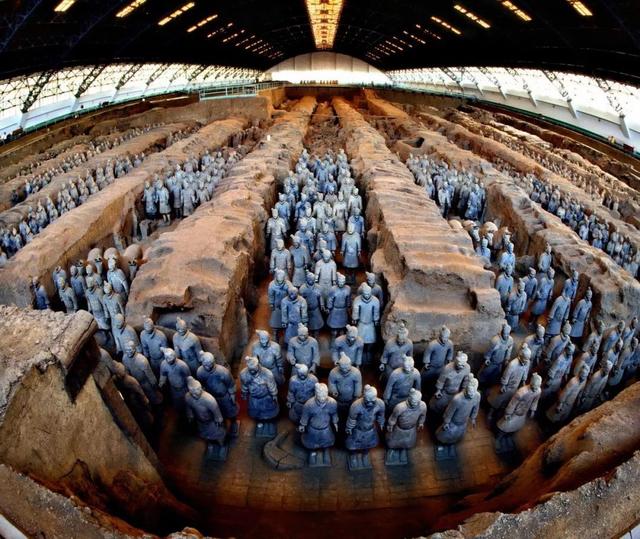

根据考古学家利用先进的现代精密仪器考察考察得出结果,秦始皇陵仅地宫城墙的高度就高达30多米,皇陵地宫整体推测深度更是达到了惊人的36-150米之间。地宫整体称倒金字塔形,内层宫墙为四方形。秦始皇陵其实描绘的就是一个缩略的中国秦王朝,甚至是一个小的中国的缩影,这样的形容并不是没有依据。整个陵墓群中包含了武官和车马的兵马俑坑,目前已发现四座坑,坐落于主陵东部1500米处,对外展出的兵马俑分别为一号坑,展出的是秦始皇的右军。二号坑展出的是秦始皇的左军和三号坑宫廷侍卫郎卫及三军指挥部,而四号坑是一个没有放置任何陶俑的空坑,被认为是原本要建设成为中军,但最终并未建成。这也证明了骊山之作未成,而周章百万之师至其下矣之说。兵马俑坑只是整个秦始皇陵建筑群中最小的一块区域,在兵马俑的西边有着庞大的呼应俑坑武官车马的马厩坑群,意为车马粮草的中枢。再往西便到达了陪葬墓区,皇陵的外围左右以及地宫内层已探明的就有600多处陪葬墓坑,出土了5万多件青铜器,并且还在不断的发掘之中。由北向南还有提供观赏的青铜水禽和青铜动物陪葬坑、石料加工遗址、外层建筑群、制砖瓦窑群、圆寺吏舍,专门负责吃喝的食官遗址、内层的便殿建筑群、铜车马坑、珍禽异兽坑、文官俑陪葬坑、寝殿、珍奇异宝的府藏坑、埋藏盔甲与头盔的石甲胄陪葬坑、养动物的苑囿坑。负责唱戏的百戏俑陪葬坑,还有徒刑的墓地等等区域,可谓穷奢极欲,古玩和宫廷里的稀世珍宝,千奇百怪之物填满了整个墓穴。

据司马迁《史记 秦始皇本纪》记载,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙藏满之。简单地说,就是秦始皇生前在宫廷里的全套装备和人设都原封不动地将之带入了陵墓。《史记》还有记载,以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为烛,不灭者久之。秦始皇帝宫不仅以水银模拟了江河湖海,抬头模仿了天象,怀疑是一些云朵的壁画,或者是一些飞禽的铜像。低头模仿了地理,以娃娃鱼或鲸鱼的脂肪为烛膏,整个地宫里灯火通明,这种奢靡程度真的不是年入过亿的网红,住个豪宅开辆劳斯莱斯就可以想象的。陪葬坑中出土了数不胜数的宝贝,每个都令现代考武学家们啧啧称奇。1974年3月29日,临潼县村民杨志发在挖井打水时,意外发现了兵马俑,并上报了国家。此事令中国考古学界悉数震惊,早在过去人们就知道秦始皇陵墓的位置,但不知1.5公里之外的陪葬坑里居然挖出了如此多稀世珍宝。用他们的话来说,坑里的每一块秦砖都价值连城,至今出土了2000多个兵马俑。考古团队们最初见到兵马俑时,兵马俑衣着、武器的颜色还十分鲜艳,五彩斑斓,历经2000多年光彩不减。但是,在考武学家们挖出土时,受空气氧化影响,数小时之内,彩色纹样渐渐剥落消失,只剩下一般大众印象中的陶土色,这也是秦始皇陵层层疑团中的一个,到底秦俑使用了什么才彩绘材料呢?如果去过兵马俑坑的应该知道,很多阴谋论相传的真人俑其实是并不存在的,兵马俑是一个薄壁空心的塑体,平均高度超过1.8米,采用了魔术结合的工艺制作,工艺水平之高空前绝后,已出土的2000多位兵马俑神行栩栩如生,姿态英气逼人,面部表情细致入微,但2000多位兵马俑又没有发现所谓的双胞胎俑,每个都有独立的姿态与表情,可谓千人千面。现代做陶塑和泥塑的专家都尝试过复制兵马俑,但由于其内壁过薄,一入窑温度一升高,整个塑形就垮掉了,更不要说兵马俑原本包裹全身一遇到空气就脱落的神秘彩漆,以及如何做到犹如真人一般的面如生机、活灵活现、千人千面的形态,部分制造工艺在现在也是一个谜。

另外,在秦始皇兵马俑坑中出土了若干柄青铜剑,其中有几柄古剑震惊了在场的所有考古学家。那是长度约为84厘米的长剑,出土的时候银光闪闪锋利无比,在土坑中存放了2000多年,竟然可以直接当作开锋的兵刃来使用,进入实验室一验,不得了剑身上居然使用了镀铬工艺。这实际上是一种个铬的化合物,将它镀在剑身上就可以防锈。在此剑出土之前人类有记录的最早镀铬工艺是1937年德国人首次使用此工艺,1950年美国人把镀铬作为专利申请下来,而秦帝国这一个恐怖的技术跳跃一下就把该技术向前推进了2000多年。1980年12月,在临潼秦始皇陵封土堆的西侧,两乘青铜车马先后出土,分别是一号车立车,也叫做高车,高1.52米长2.55米,以及二号车安车高1.04米,长3.28米。两架马车均以正常人马的1/2制作,铜车马整体用青铜铸造,使用的金银配饰点缀物的重量则超过14千克,两车分别重达一吨多。单个青铜车并不是由模具浇筑而成,而是由3000多个零件组成的灵敏机械。两车共含有7000多个零件,内含1000多件金银饰物和彩色图纹纹样的点缀,数量庞大,形态各异的组装零件对金属铸造和组装的要求难以想象。每个组件之间的缝隙都插不进一根头发,特别是一些圆形和弧形的构件,是如何铸造开模并且精细到数千个零件严丝合缝的主装拼接呢?不得而知。

专家认为,修长或大体量的部件采用空心铸造法,宽而薄的则采用锻铸结合的工艺,复杂的组件被拆解成原件单独制作。通过活页、子母扣、销钉和柳环连接合为一体,这是迄今中国出土的礼制最高,形象最完整,体型最大,结构最复杂的古代车马,被誉为青铜之冠,是我国一级重点保护文物。我国顶级的文物保护专家团队曾经尝试用古代的铸锻结合工艺制作铜车马,均以失败告终,在很多部件和细节上遇到了瓶颈。譬如,专家在制作中发现,各种圆面、弧形的配件,其尺寸比例根本无法靠常规的直尺和圆规等工具计算,必须使用现代计算机来建模,如果不加入现代工业科技根本无法完成此工程,除非一体浇筑,那秦人是如何做到的呢?可见,2000多年前要做出7000多件独立部件来组装成两部数米的青铜车马,在当时是多么惊为天人的工艺。在没有进入主陵地宫的前提下,仅在外围的陪葬坑里就挖出了这些不计其数鬼斧神工的瑰宝,那么埋藏在秦始皇陵主墓,这个大一统六国将六国珍宝悉数纳入囊中的中国第一位皇帝,天下归一的秦始皇陵帝宫里到底还藏有多少稀世珍宝,实在非吾辈可以想象。

秦陵帝宫曾经被挖掘过吗?这个问题一直以来都困扰着所有的科学家们。根据古文献记载,秦始皇陵墓被大规模的盗扰大概就有7次之多,历代都有相关的史料记载。盗墓者包括项羽、赤眉军、石虎、黄巢等。也有《汉书 刘向传》中记载的牧羊小儿为了寻羊不小心以火把燃烧了大量秦皇陵的传说。对秦始皇陵大肆盗掘最有名的历史事件就是项羽率30余万人,持续30多天的盗掘秦陵。《史记 高祖本纪》记载“项羽烧秦宫室,掘始皇帝私收其财物”。《史记 高祖本纪》还有记载“怀王约入秦无暴掠,项羽烧秦宫室掘始皇帝冢,私其财物,罪四。”《水经注 渭水下》中记载“项羽入关,发之,以三十万人三十日运物不能穷。关东盗贼,销椁取铜。”牧人寻羊烧之,火延90日不能灭,根据兵马俑坑出土的文物,有明显的火烧和毁灭的痕迹,所以多数人相信史书中记载的事件是真实的。但更多细致的研究表明,项羽等大肆挖掘皇陵的势力可能并没有找到皇陵地宫。考古学家们多数认为,原本秦始皇陵除了地下部分还有一部分地面建筑群就是被项羽抢掠烧毁破坏的那一部分,只是年代久远,证据消亡,已无从考证,确实也成为了秦始皇陵考古史上的一大遗憾。当然,秦始皇陵帝宫是否在过去已遭到挖掘,到现在并无完全的证据来证明。但是可以肯定的是,七十几万人建造了39年的陵墓,绝非普通小毛贼可以破坏。除去历史上这几次大有记载的盗墓事件,科学家们还是非常乐观的相信秦始皇陵帝宫并未真正地开掘过。

要知道为何至今都不开掘地宫,首先要知道一些隐藏于地宫内的秘密,一些问题使得发掘工作非常棘手,可以说就算是以现在的科学条件,依然不能确保能在保护珍贵文物的前提下打开秦陵,那么是遇到了哪些困难呢?《史记 秦始皇本纪》中有一个重要的记载,令匠作机弩矢,有所穿,近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。还有很多古籍记载,秦始皇陵内含有巨量水银的事实,秦朝秦始皇帝生中唯一表彰过的妇女,名曰巴寡妇清,为其起了一个高台,名为女怀清台,称颂她的贞洁。而实际上,巴寡妇清对秦朝的贡献极大,其家族世代锤炼丹砂,丹砂就是现在所谓的水银。中国古代水银主要产地集中于四川东南部,其实就是八蜀之地,巴寡妇之名就来源于此。水银的作用不仅仅可以防止一些墓葬品的快速氧化,具有防腐之效,更重要的是它含有剧毒,具有高挥发性,如果盗墓贼闯入陵墓,则会在密闭的空间内被高浓度的气化水银直接毒杀。在秦始皇陵外围陪葬坑未发掘之前,人们普遍认为司马迁记载的以水银为百川江河大海之说十分荒谬,但近几十年随着科技的发展,考武学家在封土堆多处超大范围测得汞元素异常,超过了正常值的八倍,并在地宫的东南部地下疑似测得巨量水银,验证了史记的说法。前面提到秦始皇帝宫其实就是一个缩小版的中国,而这些大量的水银则是象征着中国的东部沿海,可见秦始皇的雄心一直延续到他长眠的地底。

另外,史记中记载的令将作机弩矢,有所穿,近者辄射之,就是描绘了地宫中存在着很多弩箭机关。已从墓葬坑中挖掘出的5万多件青铜器里,其中含有大量的弩机,这一点也被完全证实,甚至考武学家们认为还有更多其他防止盗墓人的各种意想不到的机关被设置,并未被史料所记载。就如血渭一号墓九层妖塔一般,始皇之墓在建造规格、建造技术上绝对不会逊于中国其他的任何陵墓。另外在伦理上,一向信奉传承中华文明,对挖掘首个一统中国的始皇之陵墓,必须慎之又慎,要在完全确保保护重要历史文物和遗迹的前提下方可进行,这就涉及到了一个核心问题,即使到现在的科技手段都无法确认在技术层面可以保全这些珍贵的国宝,甚至没有一点把握。科学家的研判,由于古墓环境地下尘封上千年,空气气压甚至微生物与外界已完全不同,可能古墓里的环境极度缺氧,使得物品得以完整保存。以陪葬坑的兵马俑为例,原本为彩色,出土后极短时间内就变成了陶土之色,而相对于环境更加严苛的彩绘、帛画、壁画、漆器、竹简、陶器、木漆的保护则更加令人头疼。

秦始皇陵不同于三星堆那三个小土堆等其他考古现场。例如规模还算庞大的陕西凤翔秦景公一号大墓,总面积为5334平方米,深24米,考古工作挖掘了十年,现今研究秦始皇陵工作的考古学家普遍认为,秦陵如果按照正常的考古学绘图、照相、提取标本,进行探实式测定,渐进挖掘等一系列工作的正常流程,则地宫就需要约400-500年来挖掘。而陵园总面积约为56.25平方公里的其他区域,文物的挖掘难度简直不敢想象,并不是像各位脑海中想象的那样,拿几个挖掘机,甚至盾构机咔咔往下挖就完事了。地宫特殊的结构和构造,使得迈出第一步就极其困难,一般来说在考古现场搭棚就是第一步。而皇陵就算只开挖地宫这个小小的区域就要搭一个几平方公里的挖掘棚,其特殊的密闭性使得挖掘工作难上加难,有可能一打开,接触到氧气后,就会造成大量文物的损毁。另外,地宫深度被推测为至少36米至150米之间,相当于最少12-50楼以上的深度。上层的封土堆为一个山丘,重量极大,底下为中空的地宫,整体内部的详细施工图和支撑结构未知。按照1500米外的兵马俑坑的结构来说,如果地宫也是这种板壁和土壁,许多考古学家认为只要挖错一个点,也许就会造成整个山体的塌方。届时,即使有数之不尽的稀世珍宝,都要长埋于地下。地宫的发掘涉及一系列的勘测钻探修复技术,在世界考古学史上也缺乏先例,没有可借鉴的发掘经验,研究秦林的中国顶级专家们都只有这样的一个共识。

从考古学角度来看,推动考古学进步的是发现本身和发现的方法,错失了可以把机会留给技术能力更强的后人,但由于现今的方法和研究能力的失误和局限性而造成历史性的遗憾。面对这种不可再生的资源和不可逆的历史文化遗产,没人敢轻描淡写地说一句付学费了事。

,