“考考你,亚洲现存规模最大的二战日军‘慰安所’旧址在哪座城市?”

三八妇女节那天,这条短短的微博,把她姐问懵了。

微博@侵华日军南京大屠杀同胞纪念馆

怀着一点点好奇,又或者是为了让自己显得不那么无知,她姐开始在网络上搜索答案。

可比答案更早跳出来的信息,却刺得她姐心里难受——

日军侵华时,被迫成为“慰安妇”的中国女性数量是20万左右。

而如今,登记在册的中国大陆“慰安妇”受害者只剩10余人。

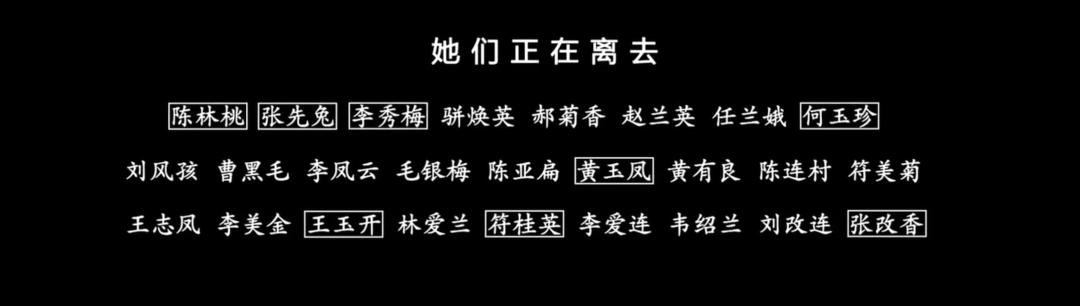

“慰安妇”受害者纪录影片《三十二》和《二十二》中的老人,只剩下3位。

在我们看不见的地方,在我们未曾关注的时候,她们正在离去。

“慰安妇”受害者影片《二十二》《三十二》结尾

当历史的痕迹逐渐淡出我们的视线,当有声的证词和无言的证据逐渐消失,在我们的记忆里,她们的身影又将保留至哪一刻呢?

今天的话题也许有点沉重,可她姐还是想和小伙伴们聊一聊它。

聊聊这个被我们渐渐忘却的群体——被迫成为“慰安妇”的女性们,和她们的故事。

(特别说明:由于在这一议题下,

“慰安妇”较“性暴力受害者”更广为人知,

文中仍暂时使用“慰安妇”一词)

“眼泪都不敢流”

乍一看,韦绍兰和其它老奶奶好像也没什么不同。

她和儿子罗善学一起生活在广西桂林的一座砖土房里。

《三十二》

年轻的时候,她为了生存还能去山上挖点药草卖卖。

现在年纪大了,腿脚不灵便,草药挖不成。

白天她就去附近的溪流处提桶水,洗洗衣裳,或者拾一些柴,做顿饭。

闲下来了,她就在门口坐坐,看看远处的夕阳和近处养的家禽。

日子至少能过下去。

只是看着镜头里的她,或许很难想象,韦绍兰曾经被强掳去,被迫成为了“慰安妇”。

《三十二》

那一年,韦绍兰24岁,结婚没多久。

可好日子还没开头,就被炮火给轰散了——

1944年10月左右,侵华日军包围了桂林。

有日军小队闯进村子里,肆意地抢夺粮食、牲畜,一同被抢走的,还有难以计数的女性。

韦绍兰被抓住的时候,怀里正紧紧抱着自己的女儿。

日军割断她裹着孩子的背带,一路拖着她就往山下走。

耳边轰轰的炮火声,刺刀明晃晃的光亮,吓得韦绍兰连害怕都忘了。

她不敢流眼泪,也不敢抬起头来看,只是颤抖着、机械地走着。

《三十二》

到了马岭,她被关起来,日子彻底灰暗了下去。

别管白天还是晚上,只要有日军进了房间,韦绍兰就要面临一次让身心受创的“强奸”。

没人管她是不是在生理期,没人管她是不是在生病,没人管她是不是在流泪。

甚至有日本兵进来的时候,她还要低头哈腰,用教给她的日语说一句:“欢迎您,请坐。”

只要抬头看了、哭了、说错话了,就要挨上一顿打。

整整3个月,几乎每天,她和其它的“慰安妇”受害者们,都在重复着这样的日子。

有些受害者,甚至一天要遭受十几次凌辱。

《三十二》

想逃跑,可太难了。

日军每天在附近巡逻,一旦逃跑被抓住,等待这些“慰安妇”受害者们的就是毒打,又或者是更残忍的“四脚牛”折磨——

逃跑的女子手脚撑地,腹部下方立着尖刀。

姿势要保持住,如果抬头或者姿势不好,都要被暴打。

时间一长,体力不支,女子们撑不住了,刀剑穿腹,命便没了。

网络

但韦绍兰没放弃逃跑这件事。

那个时候,被掳去的女子们除了要承受性方面的虐待,还要负责给日军洗衣洗裤,干各种脏活累活。

韦绍兰就借着这些短暂地“外出”机会,悄悄观察周围的环境,在脑海中一遍遍思考怎么才能跑出去。

终于,她等来了一个机会——负责看管她们的守卫因为太累,打起了瞌睡。

韦绍兰抱紧女儿,悄悄地从他身边走过去。一出巷子,便赶紧摸黑跑到附近的小路上。

她不敢走大道,大道上没什么遮掩,太容易被抓回去了。

她一路跑,不敢停歇,直到天慢慢亮了起来。

远远地,她看见一个放牛娃,小心翼翼地去问了问,这才找到了回家的路。

《三十二》

可生活,却再也回不到正轨上了。

“背了一辈子,坏了一辈子”

哪怕是放在今天,女生如果被强奸了,仍然会被讲闲话。

更遑论是在当年的乡村。

不说其他人,韦绍兰丈夫首先就接受不了。

韦绍兰回到家里没一会儿,就被丈夫骂哭了:

“我以为你不知道回来了,你肯定去外面学坏了。”

《三十二》

他心里其实知道,韦绍兰没“学坏”,他知道错在那些“流氓一样”的日本兵身上。

可他就是难以克制地开始嫌弃她。

亲人的责难,让韦绍兰彻底崩溃了。

她和许多“慰安妇”受害者一样,选择了自杀。

可能是老天爷看不下去了,她的命还是被救了回来。

村里的医生带给她一个不知道算好,还是算坏的消息。

她怀孕了。

《三十二》

所有人都清楚,这个孩子是一次“性暴行”带来的,身上流着侵华日军的血。

韦绍兰也慌了。

那时候,她拼死拼活抱回来的女儿刚刚离世。身边的人不停劝她:“万一以后没办法生育怎么办?你老了怎么办?”

想来想去,韦绍兰还是不忍心打掉,选择把孩子生下来。

1945年7月,在日本宣布无条件投降的1个月前,儿子罗善学出生了。

《三十二》

加诸在韦绍兰身上的歧视和谩骂,像是找到了新的攻击目标,连带着传到了罗善学身上。

同母异父的弟弟不认他,说要“买凶杀日本人”,他是日本人,那也要杀他。

村里的小孩子们看不起他,常常是指着他“日本人,日本人”地喊,不停笑话他。

《三十二》

十里八乡,没有女子愿意嫁给他。

有人给他说了6次媒,每一次问起来,女子们的回答都是类似的:

“嫁什么人不好,嫁日本人,不要名誉了么?”

《三十二》

“日本人”这三个字,罗善学“背了一辈子,坏了一辈子”。

哪怕他生在中国,长在中国,国籍是中国,说地地道道的中国方言,这辈子没去过日本。

没人当他是中国人。

《三十二》

他有时候也会忧虑——

年迈的韦绍兰至少还有他陪伴照顾,等韦绍兰离去了,又有谁来陪他说说话,帮他倒杯水呢?

熬过了无数大风大浪的韦绍兰比儿子想得开,她总说:

“只愁命短不愁穷。”

人得活着。

自尊,没有命值钱。

“有四两就吃四两,有半斤就吃半斤。”

她姐不敢细想,这句话里藏着多少过往的叹息。

2019年5月5日,韦绍兰老人离世。

2020年12月29日,又一位“慰安妇”受害者骈焕英老人离世。

她们的离去悄无声息。

微博@纪录电影《二十二》

说不出口的词:“慰安妇”

可实际上,她们不止一次发出了呐喊。

一些老人,如陈林桃、万爱花,曾经在1995年之后,联合起来,向日本政府提起了诉讼。

她们在全世界面前,一层层揭开了身上的伤疤。

她们一次又一次出庭作证,一次又一次讲述自己的遭遇。

晕倒,送医,继续站起来作证。

所求的是一句早该得到的道歉和合情合理的赔偿。

《国家记忆》

“即使只剩下最后一个人,也一定要看到日本道歉的那一天。”

这是这些站出来的“慰安妇”受害者们的信念。

“如果我死掉了,还有我的孩子去抗争。”

可当她的孩子也死掉了,还有谁记得这件事?

我们吗?

我们会吗?

《新闻调查》

2016年年末,上海曾经计划拆除一些旧的房屋,其中包括一座老建筑——海乃家。

这里曾是上海最大的一处日军“慰安所”。

当时,不少人对这项拆除计划表示了支持。

有些人考虑的是实际居住需要。和海乃家相连的几幢建筑里挤了不少户人家,每次使用厨房、卫生间都要排长队,确实不方便。

还有的人则是觉得,海乃家该拆了,毕竟它的“身世”摆在那了。

“它好像过去做过日本人的‘妓院’什么的,放在学校附近总归不大好,不是正能量的。”

《新闻调查》

接受采访的有学生,也有成年的居民。

大家拐弯抹角着,不愿意直接说出那三个字,“慰安妇”。

好不容易有人讲出了这个词,却是一句斩钉截铁的:

“‘慰安妇’就是妓女啊。”

《新闻调查》

可“慰安妇”究竟是什么?

这个词来源于日语,意思是随行慰劳军人的妇女,是为了美化当年的强抢行为而裹上的一层糖衣。

在中国,这些女子大多是像韦绍兰一样被强抢去的。

有的刚刚19岁,还有的,甚至是未成年的女童。

她们有的在当时被凌虐至死,有的不堪受辱自杀,只有一小部分幸存了下来。

她们是被迫成为“慰安妇”的。

更准确地说,她们是“慰安妇”制度下的受害者,更是战争性暴行下的受害者。

可直至今日,很多受害者已经离世,她们仍没收到一声道歉,更遑论赔偿。

《二十二》

如今,她们有勇气说,我们没勇气听。

她们有勇气讲,我们没勇气看。

我们甚至,不敢仔细地凝望她们的脸。

这样集体的失语,正加速着对历史的遗忘。

而对“慰安妇”受害者们的污名化,无疑是掷向她们更为锋利的刀刃。

《二十二》

一直在帮助受害者们的张双兵不止一次感到后悔。

他常常觉得,如果他早知道事情会以这样一种方式结尾,还不如不惊动这些老人们。至少她们的晚年该比现在平顺。

可是曾经经历过那些悲惨苦痛的老人,比他想象得更有勇气——

她说:“你们来看阿婆,阿婆就开心啊。谢谢你们。”

《二十二》

她说:“希望中国和日本一直友好,不要打仗,因为一旦打仗,会有很多人死去的。”

她说:“这世界真好,吃野东西都要留着这条命来看。”

这群需要被安慰、被拥抱、被温暖的人,反过来温暖着整个世界。

回到文章开头提到的那个问题:

“亚洲现存规模最大的二战日军‘慰安所’旧址在哪座城市?”

答案是南京。

南京利济巷慰安所旧址。

南京利济巷慰安所旧址陈列馆官微

如果你去慰安所旧址参观,在小广场的一侧,会发现一面有点特殊的墙。

土黄色的墙壁前矗立着一座慰安妇雕像,她们衣衫破旧,或双手撑地难行,或掩面啜泣。

雕像后面是13个巨大的透明的“泪滴”。

那是历史的痕迹,更是她们在哭泣。

南京利济巷慰安所旧址陈列馆官微

那些眼泪该流进我们心里,该在我们心里留下难以抹去的痕迹——勿忘国耻。

那不是要因为“耻辱”选择回避,不去提起。

而是要记得。

记得她们受过的苦难,记得她们的名字,记得陪她们、替她们要一句应得的道歉。

或者至少,在那些把她们当“耻辱”的人里,减少两个——

减少一个我,减少一个你。