文意不宜

主题性创作时要选择切合主题的诗文。例如,参加国庆节的书展,写的是杜甫的《春望》诗:“国破山河在,城春草木深……”又如,参加纪念红军长征胜利的书展,写的是王维的《竹里馆》诗:“独坐幽篁里,弹琴复长啸……”这显然不合时宜,文不对题。

还有在写完诗词正文后,行款时采用“顿首”一词,这是并末真懂“顿首”含义所致。再有,行款时“节录”、“节选”、“节抄”与“某某某书”前后并用,亦显得重复。又有,在写完正文后,落穷款,署名时却有“并记”、“并识”字样,没有任何说明、注释文字,“记”啥“识”甚?另外,许多作品并无磅礴气势,未见墨色淋漓,却强说“一挥”、“挥汗”,也有矫情和失实之感。

形式主义

作品要张挂起来供人审视,形式确实很重要,但采用何种形式,必须合情入理,犯形式主义毛病的作品大致有如下几种:

一是小字大篇幅。密密麻麻的小字贯穿整张六尺、八尺宣纸,读一行都非常困难,何况全篇。

二是大字小篇幅。寥寥数字,疾行于短程的纸面上,兀立在狭小的尺牍间,极不协调。

三是狂草分段写。狂草一首诗,一段文,却切分为多块小纸组合成幅,无异于自断气息,自设障碍。

四是多色拼贴。将几种色宣拼成一纸,然后书写,或在不同色宣上各书一纸,合为一幅。制作感太强。

五是多体杂写。一件作品兼有多种书体,表现欲昭然,往往不谐和而显杂乱。

六是盲目钤印。有的写巨幅字,无大印章,用小印章叠加排列成大印形状或装饰条块,有的写长卷,册页或小幅字,字里行间到处盖章,均无道理。

七是做旧打蜡。用国画颜料,洗笔水、茶水、矾水、盐水之类将新纸染旧以求古色;也有在纸上打蜡使墨道粗涩斑驳以求“金石气”,还有先用排刷画出竹木简形状的色道再写简书,在纸下垫带有纹路肌理的木板、纸板、泡沫塑料板以求墨道飞白……弄巧反而成拙。

文字错误

这表现在四个方面:

其一,草法不当。不谙草法,想当然减省点画,任笔涂抹,不可识读。

其二,繁简并用。一件作品兼用繁体、简体字,记得起就繁,记不起就简,毫无规范意识。

其三,写错字别字。有的是繁体字,异体字和多义字的误用,如茶“几”写成几何之“幾”;“皇后”写成前后之“後”;搅“和”写成和平之“龢”;意我之“余”写成多余之“餘”;千万“里”写成里外之“裏”;说话之“云”写成云雾之“雲”;书“卷”写成卷动之“捲”;头“发”写成发展之“發”;不相“干”写成干部之“幹”……有的是错写繁体字,“闊”字门里门外都有“水”;“憂”字体内体外皆有“心”……有的是画蛇添足,“华”、“神”一类以长竖结尾的字和“海”,“难”一类草体字习惯性地多加一点。

其四,落字缺句。

摆字抄书

大致有四种情况。

一种情况是依赖格子写字,或画格,或叠格,离开格子就难以成行谋篇。长此下去,削弱了大局观和应变力,抑制了灵性和才情。

第二种情况是查字拼凑,从大字典或不同碑帖中查找所需的范字,凑成一篇,写就一文,纸上各行其是,形离神散。

第三种情况是拘泥于一画一字,一笔一笔地凑,一字一字地摆,点画间少关联,字与宇无呼应,气息不通。

第四种情况是打破书写顺序,不按传统书写方法自上而下、自右至左顺序书写,而是在打好格子的纸上用铅笔写好字样,从上部开始,一格一格地充填,整体下移;或事先叠好格子,从左到右横写,自上而下行复一行……如此书写,看不到字间的前后呼应,书卷气荡然无存,墨色变化也毫无道理。

滥用工具

最多见的有四种类型:

一是小笔写大字,或点画细弱,线条绵软;或鼓弩为力、抛筋露骨。

二是生宣写正书,点线过于渗洇,时有墨猪,满纸疙瘩。

三是熟纸写大草,线条飘浮,墨色焦燥。

四是墨中加水多,水多必渗洇,渗洇行笔必快,快则草率,结字不成形,点画不精到,且墨淡伤神。

圣手折笔的上挑、翻笔而下(上),没有松懈、胡乱扭过的,

行草书书写速度较快,因此快速还要保证折处不出问题,用笔清晰肯定,这就非常之难!!

力道不减,要有转、换、翻折的动作来保证折笔的线形的婉转、厚实不松懈,形成蓄势再发力而下的“根据地”,又要不能因做动作而显得犄角突出,难不难啊?难!

折笔,我们练的时候,是不是这样小心翼翼地模仿过,琢磨过呢?

赛跑在环形跑道上转弯时,会感觉你的速度自然就有所降低,因为此时有一股很强劲的切线引力把人沿圆环的切线往外拉汽车在拐弯时也必然不可能继续保持150迈以上的速度。

何谓气定神闲,写折笔道理一样,必不可慌张草率,而要做到稳妥、安然,动作做到,小心收拾,不漏声色不着痕迹你就做妥当了,那自然就是高,如果开车以150的速度拐弯,就不是气定神闲,而是魂飞魄散!!

临摹时必定要有“慢慢地写”这个层面才合理,最大限度地把帖上的用笔细节还原到你的纸上,这样,临摹才有了价值。折笔更需这样来锤炼。因为,折笔,太畅快容易滑出,太过着力又容易枉生犄角影响关联。写行草又是带速度的,没速度玩不了这个,而有速度就必会考验你 ——转弯的能力

谈基础,最容易被自视甚高的人所鄙夷,好多人认为自己基础已经没有问题,比如这里谈折笔,比如红圈内的这些美轮美奂……

我们是不是在这些普遍认为很小儿科的基础上挣够了资本,获得了资格呢??比如折笔

谁不想任我逍遥?,可是…………

连与断这对因素 , 体现了书法气脉贯通的审美原则 , 也强调了笔画、结构之间笔意、节奏分明的转换关系。

在这里 , 所谓“ 连”, 既指笔画、结构形式之连 , 更指笔势、气脉之连;所谓“ 断”, 既指笔画、结构形式之断 , 更指笔画、结构的明确清晰和行笔的节奏性停留。

“气脉不断”, “一气贯注” 、“笔断意连”, 是书法笔画、结构联系的审美原则 , 历来得到突出强调。

朱和羹说 : “ 作书贵一气贯注。凡作一字 , 上下有承接 , 左右有呼应 , 打叠一片 , 方为尽善尽美。即此推之 , 数字、数行、数十行 , 总在精神团结 , 神不外散”( 《临池心解》 ) 。

所谓“一笔书” 正是讲求气韵的贯通联系。张怀瓘说 : “ 字之体势 , 一笔而成 , 偶有不连 , 而血脉不断 , 及其连者 , 气候通其隔行。

惟王子敬明其深指 , 故行首之字 , 往往继前行之末 , 世称一笔书者 , 起自张伯英 , 即此也”( 《书断》 ) 。刘熙载也论之曰 : “ 张伯英草书隔行不断 , 谓之‘一笔书 ' 。盖隔行不断 , 在书体均齐者犹易 , 惟大小疏密 , 短长肥瘦 , 倏忽万变 , 而能潜气内转 , 乃称神境耳”( 《艺概·书概》 ) 。

书法杂多变化、不齐之齐的和谐统一 , 主要依靠笔势书脉的连贯。“昔人言为书之体 , 须入其形 , 以若坐若行、若飞若动、若卧若起、若愁若喜状之 , 取不齐也。

为了达到气连、势连、血脉贯通的审美境界 , 书家们探讨、实践了许多取势、贯气的方法。有的侧重无形迹之连 , 有的侧重有形迹之连。有形迹之连中又有虚连、实连两种情况。

通过书写的联贯 , 使笔势不断。所谓缩笔取势贯气 , 更多体现在行草书中。在长捺的书写上不尽展笔势 , 而使其缩笔因势 , 与下一笔呼应。

而欹侧取势则利用字或左或右侧倾的体势 , 产生一气贯下的效果。苏东坡书法往往右捺敛缩 , 以“ 左伸右缩” 的体势使上下连贯。米芾则突出了欹侧的字势 , 上下畅达 , 跌宕生姿。

有形迹的虚连 , 主要指引带、应接、折搭等取势贯气形式。这种虚连通过上一笔有方向性的出锋收笔与下一画的顺应起笔 , 使虽无直接相连的两笔、两字有了气脉的联系贯通。

姜白石《续书谱》论“ 折搭” 说 : “ 下笔之初 , 有搭锋者 , 有折锋者 , 其一字之体 , 定于初下笔。凡作字 , 第一字多是折锋 , 第二、三字承上笔势 , 多是搭锋。若一字之间 , 右边多是折锋 , 应其左故也。

有形迹的实连 , 即所谓连笔、连绵 , 通过笔画与笔画、字与字的直接相连使气势贯通。此种形式运用得当 , 更能产生一气呵成、势来不可止、势去不可遏的审美效果。这种笔画、 结构之连绵在草书、尤其是大草中得以充分体现。“ 大令草书常一笔环转 , 如火箸画灰 , 不见起止”( 包世臣《艺舟双楫》 ) 。张旭、怀素、黄庭坚、徐渭、傅山、王铎等人的大草书中数笔、数字相连 , 气势流贯。

形断者要求“意连”, 而形连者恰恰要求“意断”。“圣于楷者形断意连 , 神于草者形连意断”( 姚孟起《字学忆参》 ) 。在环转连绵的行草笔画中须有起伏顿折的断意 , 使笔画分明 , 避免点线混沌不清。

人们赞赏有“断笔”、 “断意”之作 , 而反对缠绕不绝。赵宧光《寒山帚谈》说 : “晋人行草不多引锋 ,前引则后必断 , 前断则后可引 , 一字数断者有之。后世狂草 , 浑身缠以丝索 , 或连篇数字不绝者 , 谓之精练可耳 , 不能雅道也。”初学草书者往往认为其难处在连绵不断。其实连中有断、形连意断恰是草书极难达到的境界。

以流转圆畅为主的草书 , 便于表现飘逸潇洒的气度 , 而于拙态拙趣则不如其它书体。然而体悟草中之折顿方直的断意 , 则可于流丽之中得几分质朴的拙意。

从篆书来看 , 其特点是“ 婉而通”, 突出笔画的无顿折的圆转连通。但其笔画连通顺畅而不流滑的奥秘 , 恰在连中之断、停。沈尹默指出 : “ 凡学篆书必当使笔毫圆转运行 , 才能形成婉而通的形势。

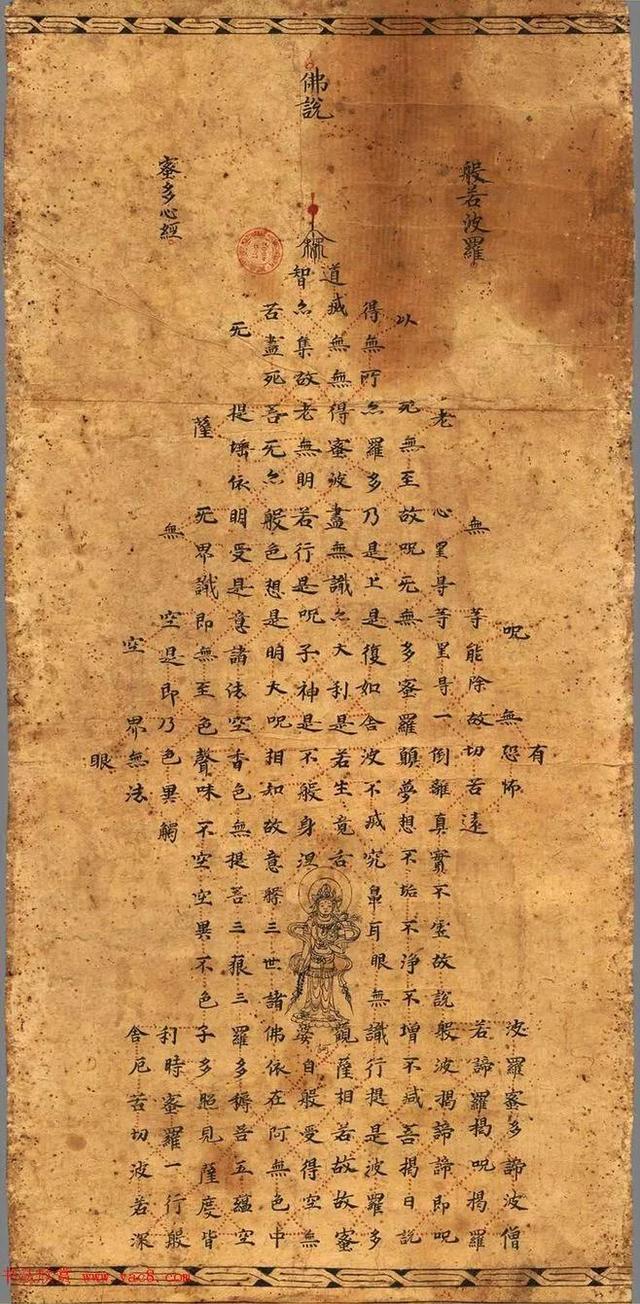

观自在菩萨,行深般若波罗每年花开时节,我邀约朋友来家共赏。赏花只让识花人。我们有时在露天,有时搬到客厅,有时搬进阳光房,轻松音乐,焚香品茗,谈天说地;瓜果佐酒,漫论诗书。用一位作家朋友说的话,“醉里挑灯看花”,是有意思的事:等待羞涩的美人,在在千呼万喚中,一点一点地展现它的秀色。未开放时绛紫色的花苞象小家碧玉;开放时,它有着別的花所不及的气度,洁白的花瓣,一点点向外舒展,如美人伸着懒腰,虽然柔情似水,但它开放的样子,极其狂放,闭谢的姿势也刚烈异常,象倒挂金钟,不减姿态。宗彪、王寒夫妇,文字唱和,各领千秋。他们连续三年,每次坚守三五小时,观察细致入微,与我们共享昙花开放的美好时光。《江南草木记.昙花》,讲到了这件乐事。撮影家叶晓光,为昙花留影作画册;卢霞客与台岳学子,诗词唱和:小暑台风送清凉,安心静观渐开花,妙曼多姿色。人到闲处,你我他。赏昙花能让人变得清明与宁静。如果地球与宇宙相比,地球只是“太平洋上的一粒沙”。昙花虽然弾指芳华,轰轰烈烈,但也是刹那美丽,瞬间永恒!人呢,以百年记,也不过是三万六千五百多天,在历史长河中,能有雪爪鸿妮,实是不易。有一付对联说得有意思:若不撇住终有苦,各能捺住即成名。横批:撇捺人生。撇不出即苦,捺收得住是名,一撇一捺是人字。人生几何?我欣赏昙花。巜人类简史》中有一句著名的话:“新世纪的口号,快乐来自于内心”。蜜多时,每年花开时节,我邀约朋友来家共赏。赏花只让识花人。我们有时在露天,有时搬到客厅,有时搬进阳光房,轻松音乐,焚香品茗,谈天说地;瓜果佐酒,漫论诗书。用一位作家朋友说的话,“醉里挑灯看花”,是有意思的事:等待羞涩的美人,在在千呼万喚中,一点一点地展现它的秀色。未开放时绛紫色的花苞象小家碧玉;开放时,它有着別的花所不及的气度,洁白的花瓣,一点点向外舒展,如美人伸着懒腰,虽然柔情似水,但它开放的样子,极其狂放,闭谢的姿势也刚烈异常,象倒挂金钟,不减姿态。宗彪、王寒夫妇,文字唱和,各领千秋。他们连续三年,每次坚守三五小时,观察细致入微,与我们共享昙花开放的美好时光。《江南草木记.昙花》,讲到了这件乐事。撮影家叶晓光,为昙花留影作画册;卢霞客与台岳学子,诗词唱和:小暑台风送清凉,安心静观渐开花,妙曼多姿色。人到闲处,你我他。赏昙花能让人变得清明与宁静。如果地球与宇宙相比,地球只是“太平洋上的一粒沙”。昙花虽然弾指芳华,轰轰烈烈,但也是刹那美丽,瞬间永恒!人呢,以百年记,也不过是三万六千五百多天,在历史长河中,能有雪爪鸿妮,实是不易。有一付对联说得有意思:若不撇住终有苦,各能捺住即成名。横批:撇捺人生。撇不出即苦,捺收得住是名,一撇一捺是人字。人生几何?我欣赏昙花。巜人类简史》中有一句著名的话:“新世纪的口号,快乐来自于内心”。照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。

它在点画中行动时 , 是一线连续着而又时时带有一些停顿倾向 , 隐隐若有阶段可寻 , 连与断之间 , 有着可分而不可分的微妙作用……”。这是就平直笔画而言。在转笔处适当运用折笔、顿笔、方笔 , 也会达到连与断、行与留的结合。

连中有断 , 行中有留 , 使笔画的运行能不断蓄势增力 , 有了停、留、断、顿、折等“ 节”, 便会在一个阶段向另一个阶段的转换过程中 , 获得新的动力 , 使气势不断增强、绵延。

,