三峡工程是我国最伟大的水利工程,它不仅可以防洪来造福人民,也可以航运,促进当地交通行业的发展;还可以发电,给当地带来经济效益。1984年,经国务院批准,三峡工程方案初步确定。伴随着三峡工程准备工作的进行,次年,中共中央决定成立三峡省。

三峡省跨四川东部,湖北西部,将湖北宜昌作为省会城市。三峡省占地面积8.4万平方公里,相当于现在重庆市的面积。三峡省名字的最终确定几经波折,起初叫三峡行政特区,后来改名为三峡特区,然后是三峡行政区,最后才确定是三峡省。

众所周知,我国现有34个省级行政区域,如今,三峡省在我国版图里并未显示,似乎早已消失在了历史的长河里。三峡省的方案在当时是饱受争议的,一部分人赞成,一部分人反对,最终这个方案未能继续进行。

那么,这个筹备已久的三峡省为什么不幸夭折?当时的国家领导人邓小平做出了一个十分睿智的决策。当时邓小平是如何回决策的呢?三峡省被叫停后又发什么了什么呢?

邓小平

三峡省成立的起因三峡工程的设想最早是由孙中山先生提出的,他主要谈及的是长江上游水道的改良。20世纪30年代初,国民政府在三峡进行了勘测工作,为期两个月,这也是我国对三峡进行的第一次勘测工作。

1944年,美国垦务局总工程师应邀到我国三峡实地考察,提出了著名的“萨凡奇计划”。两年后,国民政府与美国正式签订合约,三峡大坝的设计工作由美国代为执行。1947年,国民政府面临倒台,三峡计划被迫中止,美国有关技术人员也都全部撤回。

三峡计划在新中国成立之前虽然被迫中止,但是长江水患始终是个棘手的问题。1949年,也就是新中国成立的那年,长江遭遇特大洪水,尤其是长江中下游的荆江河段受损极其严重。因此,长江水患问题一开始就引起了党中央的重视,三峡水坝的建设刻不容缓。

由于当时经验不足,而且要修建那么大的水利工程,这对当时的新中国来说可谓是困难重重。但我党对三峡水利工程的探索从未有丝毫松懈,因为他们知道,长江中下游地区的人们多年来饱受洪灾的摧残,一定要尽快为广大群众们解决这个问题。

俗话说,欲速则不达。为了更好地设计这项工程,在新中国成立后的三十年里,国家领导人不断到长江考察,党中央派出一批又一批的专家到长江流域考察、勘测,还邀请苏联专家一起商讨对策。

国民政府无力修建三峡工程

参与三峡工程设计的人越来越多,出现不同的声音也就越来越多,有一部分人赞成,有一部分人反对,还有保持中立的。针对具体的设计方案,每个人也有不同的见解,只蓄水位的高度设计就有好几种方案,这也是三峡工程迟迟不能开工的原因。

三峡工程真正开始步入正轨,是在20世纪80年代。当时邓小平是改革开放的总设计师,行事果敢,思想先进。1982年,在一次党中央的会议上,相关人员汇报了兴建三峡工程的计划,邓小平明确表态:准了就下决心,不要动摇!”

就这样,兴建三峡工程的序幕才逐渐被拉开。

三峡工程浩大,移民是重中之重,上百万的移民等待安置,还要解决各种就业、住房的问题。为了解决这些问题,1985年,党中央成立了三峡省筹备组。党中央的办事效率很高,三峡省的成立很快就提上了日程,连省会城市都选好了,就在湖北省西部的宜昌。

三峡省筹备组文件

三峡工程面临争议党中央花费一年多的时间做三峡省的准备工作,不仅省会城市确定了,行政区划确定了,就连城市规划也有了雏形。就在一切都准备就绪的时候,三峡省的现实状况令人堪忧。

自建国以来,由于地形原因,三峡地区一直没有得到很好的开发利用。三峡地区以山地、丘陵为主,自然灾害频繁发生,这严重影响了三峡地区的生产、生活,也使当地居民的生活水平大大下降。

不仅自然条件恶劣,三峡地区还有很严重的贫困问题。彼时三峡地区的发展远比不上沿海地区以及内陆的其他城市,这使得本来就贫困的三峡“穷上加穷”,当地老百姓的生活更是苦不堪言。

据调查显示,当时三峡地区有30%以上的人的生活水平还没有达到温饱状态,也就是说,在新中国成立30多年后,三峡地区依然有几百万的人口吃不饱、穿不暖。很多居民的房子连年漏雨、漏风,他们没有钱,就连种地的工具、种子都是贷款买的。倘若遇到了自然灾害,农作物颗粒无收,他们就连贷款都还不起。

经过一番调查,当时三峡省筹备组的组长李伯宁给出了这样一个结论:“穷得触目惊心。”

李伯宁为了三峡省的筹建可谓是呕心沥血。从1985年开始,他就一直行走在路上,走遍了三峡地区的角角落落,考察完三峡地区的现状之后,他决定在全国广纳贤士,成立省政府以及各下属机构。三峡省的人大、政协也在准备当中。就这样,短短几个月的时间,宜昌变得人才济济,大家都在为三峡省的筹备出谋划策。

就在大家准备全身心投入三峡工程建设之际,三峡工程突然被延缓,它的前景变得模糊不清,不知将如何发展。这还要从重庆市递交的一份报告说起。

重庆市认为,应该将三峡工程原先蓄水150米改为180米,因为如果沿用150米方案的话,重庆以下天然河道得不到任何改善。从150米改为180米,这可不是简单30米的高度。这增加的30米不仅会使投资大大增加,还会多出70多万的移民。移民的安置问题本来就是个十分棘手的问题,这下党中央又要好好考虑了。

无独有偶,全国政协政协副主席孙越崎带领众人到三峡考察,在考察了一段时间后向中央提交了一篇报告,报告的标题就是《三峡工程近期不能上》。后来又有党中央干部不断上书,建议三峡工程延缓。他们给出的理由无非是,三峡工程解决不了长江中下游的洪灾问题,相反,还会带来很严重的生态破坏。

三峡工程的质疑声很多,他们中有很多人都不是水利专家,他们并不知道,我国几十年来为三峡工程付出了多少心血。我国曾派出一批又一批的技术人员到三峡地区考察,进行了一次又一次的试验,就这样,日复一日,年复一年。

三峡工程的争议时时都有,为了协调各方关系,党中央还是决定将三峡工程延缓。

三峡工程

三峡省被叫停三峡省的筹备工作历时一年多,1986年5月,中央下达文件,三峡省筹备组被解散,工作人员全部调回原单位工作。那么,三峡省为什么会被叫停?后续邓小平的回答彰显睿智。

1986年3月,就在大家对三峡工程争论不休时,邓小平为此专发表谈话:“三峡工程关系着千秋万代,中国政府一定会周密考虑,有了一个好处最大、坏处最小的方案时,才会决定开工,是决不会草率从事的。

有了邓小平的这番讲话,国家领导人经过慎重考虑,还是决定到三峡地区进行考察,做出最后的决定。这次考察的出行人员众多,包括国务院副总理、全国政协副主席还有十几位部长,可谓是声势浩大。

这次他们的考察无非有两个目的。其一是研究三峡工程是否延期,其二是三峡省是否撤销。当李伯宁知道了他们的来意之后,心里顿时涌过一阵凉意,他仿佛知道了接下来可能会发生什么,但他还是抱有最后的希望。

之后的两个小时里,他和国务院主要负责人一直在交谈。国务院负责人知道,自己眼前这个人,为三峡省的筹建付出了多少努力和心血,于是他极其委婉地告诉李伯宁:“伯宁啊,三峡工程各方面反对意见太多了,党中央不得不考虑,中央也有中央的难处,三峡工程还是要重新论证一下,三峡省也是延缓筹建为妙。”

李伯宁听了国务院负责人的话,沉重地说道:“三峡工程可以重新论证,但是为什么要取消三峡省呢?”

国务院负责人耐心地跟他说:“三峡省只是延缓筹建,工作可以继续进行的。”

就这样,两个人的谈话结束了,谈话双方都没有得到自己想要的效果。然后便在宜昌召开了会议,按照规定,应该先由三峡省筹备组组长李伯宁汇报工作。

此时李伯宁已经知道三峡工程要重新认证,三峡省要面临撤销的事,但他心里还始终抱有最后一丝希望,他希望在这个会议上有人冲出来大力号召,以改变三峡工程和三峡省的命运。在他汇报完三峡省筹备组一年多以来的工作之后,为了最后争取一下,他又一次在会议上发表了自己的看法。

李伯宁发表完自己的观点之后,其他党中央领导人也纷纷发表了自己的看法。他们都在围绕着三峡工程和三峡省的话题,指出了其中的利与弊,进与退,但论述的重点也都各不相同。最后三峡工程和三峡省的问题还是要交给国务院负责人定夺。

国务院负责人说了一番话发人深省,最终终于有了结论,这个结论最终决定了三峡工程和三峡省的命运。

李伯宁

三峡省的归宿国务院负责人心里明白,在座的所有人都在等他做出最后的决定。他在沉默了许久之后,才开始发表自己的看法。他先说的是三峡工程进与退的问题,他个人还是十分希望三峡工程能够按照原计划进行,但是从目前的情况来说难度相对较大。

首先是技术问题,关于蓄水位的高度还未能完全确定下来,这关乎到70多万人的生计;接着是经济问题,国家需要投入大量的人力、物力、财力去搞,还需要进一步研究;最后是争议问题,目前社会各界以及海内外都对三峡工程持有质疑态度,的确应该再好好斟酌一番。

然后他又说了三峡省的问题。如果说三峡工程不能顺利进行,那么三峡省的建立又有何意义呢?实际上,在没有建三峡工程的时候,三峡省筹备组就早已经成立了,三峡省的省会、行政区划也都已经确定了。如果往前进一步,把三峡省抽离出来直接归中央管辖,这样就割断了三峡省与其他两省的联系,不利于思想统一。

之前党中央已经把三峡工程的开工提上了日程,筹建三峡省的决策无疑是正确的。而现在三峡工程不能如期开工,三峡省自然要后退一步。既然选择了退,就要撤销三峡省的筹备工作。

现在再回想起邓小平对于三峡工程存在争议的回答,可以说是醍醐灌顶,三峡工程涉及到数以千万人的利益,关系到国家的千秋万代,是应该要考虑周全,不能草率行事。而如今的三峡工程计划还不够成熟,三峡省的筹备还欠考虑,因此这还不是一个好处最大、坏处最小的方案。为了使好处最大化,坏处最小化,党中央还要做进一步的探索。

综合多方面因素,就目前来说,重新认证三峡工程,撤销三峡省也是党中央不得不去做的。那么,接下来又遇到一个问题,三峡省筹备组被撤销之后要何去何从呢?

“三峡省”的成立时间虽然不长,但都是三峡省筹备组的工作人员用了无数个日日夜夜、殚精竭虑筹备起来的,他们在这里面付出了很多的汗水和心血,可以说“三峡省”就像他们的孩子一样,好不容易孕育成功,却又面临夭折。

三峡省筹备组一旦被撤销,组里同志们的去向便成为了最需要考虑的事,党中央不能让这些人寒心。党中央要很好地为这些同志们安置工作,有些同志的工作任务重,有些同志的工作任务轻,工作的变动可能会让其中一些同志有想法,这是无论如何也避免不了的。但党中央要尽可能考虑到每一个人,让他们内心有所安慰。

就这样,纵然有很多人的心血付之东流,三峡省的撤销也已经成了板上钉钉的事。

三峡省不复存在了,那三峡工程的最终结局是怎样的呢?

回到北京后,国务院负责人将他在三峡地区的考察情况及想法汇报给了邓小平,大致内容是:“三峡现在主要的问题是经济、政治和技术问题,目前经济和技术问题都可以克服,棘手的是政治问题。反对的人往往是对其中的某个环节、某个问题持反对态度,他们并不是专家,也并不了解其中的门道。但是如果人大审议时,有人选择弃权或反对,这就变成了政治问题。”

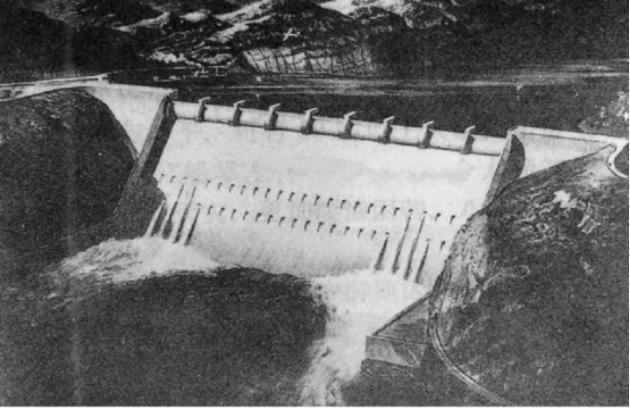

邓小平在1980年视察葛洲坝,听完相关人员的汇报后,他便提出:“三峡工程可以解决航运问题,另外可以发电,促进当地经济发展,生态问题也不大,还有一定的防洪作用。”邓小平的这次考察对三峡工程有了初步的推动作用。

1984年,在邓小平同志的关照下,国家建设项目都优先放在三峡地区,三峡工程的准备工作进行的很顺利。由此可以看出,邓小平对于三峡工程一直持肯定态度,他认为三峡工程利大于弊。

听完国务院负责人的汇报,邓小平说出了一段发人深省的话:“如果技术、经济上可行,还是应该上。上有政治问题,不上政治问题更大。”

邓小平的这番话直接加快了三峡工程论证的各项工作。历史一次又一次向我们证明,邓小平的决策是正确的,这也体现了一位大政治家的判断力和领导力。此后历届国家领导人都对邓小平的这一考察思路进一步论证,可以说,邓小平对于三峡工程的兴建起到了关键的作用。

1992年,全国人大七届第五次会议投票表决,最终决定将三峡工程列入国家发展十年规划。三峡工程于1994年12月14日正式开工,2009年全部完工,历时16年,是世界上经济效益、生态效益最大的水利工程,其防洪、发电、航运等效益堪称世界之最。

三峡工程的兴建来之不易。它经历了一代又一代的国家领导人视察,无数技术人员的勘测、设计,海内外各界人士的激烈讨论,最终才得以确定下来。兴建的过程更是艰难,不仅涉及到移民问题和生态环境问题,还需要工作人员有精湛的技术支持,国家大力的资金投入。

小结三峡省筹备组虽然已经被撤销,但是它也在以另一种方式存在。中共中央下达了将三峡省筹备组改为三峡地区经济开发办公室的文件,这份文件交代了三峡省被撤销的原因。

文件的内容是:“三峡工程的重新论证需要一定的时间,而三峡省是独立于四川省和湖北省的。三峡地区的经济发展水平十分落后,人民异常贫穷,筹备三峡省不利于这一地区的开发与建设,也不利于三峡工程的开展。因此将三峡省筹备组改为“三经办”。“三经办”依然由李伯宁担任主任一职。

三峡省虽然已经不复存在,但如今的重庆市却能看出三峡省的影子。三峡工程原先设定的蓄水线是150米,后来重庆市建议从150米提高到180米,这样一来船队便可从武汉到达重庆,使长江能够连接更多地区。

经过慎重考虑,国家将重庆考虑在内,多数人也赞同这个想法。就这样一来二去,这个与三峡库区不太相干的城市由“配角”变成了“主角”。后来,我国拟定了多种方案,最终确定了最后一套方案,也就是我们现在看到的重庆市辖区。

重庆市辖区

邓小平对三峡工程有着不可磨灭的作用,正是因为他一次又一次的正确决策,才使得三峡工程得以顺利开展。

,