鄂州民间的“咚咚锵”

水墨鄂州 水墨鄂州 昨天

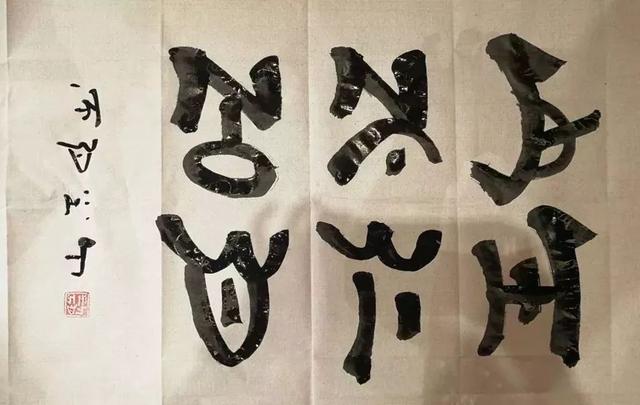

鄂州民间的“咚咚锵”

民间的锣鼓家业历史久远,种类繁多,千百年来被人们广泛使用着。它虽是一种民间器乐,但却与民间大多数文化艺术门类紧密相联。如众所周知的民间戏曲、舞蹈、曲艺以及民俗活动、传统节日等,可说是“没有锣鼓不成其事,没有吹打那才叫怪!”在鄂城的山野湖畈地区,一些咚咚锵锵的小锣小鼓,是农民生产生活中的亲密伙伴,其中流传下来的顺口溜、四言八句十分有趣。

A

在广大的农村有一种季节性的“栽田锣鼓”,这种锣鼓不成套,也没有正规的“锣鼓点子”,一般只有一锣一鼓,或单锣单鼓,每逢农忙季节,许多地方都会“咚咚锵锵”地敲起栽田锣鼓,热热闹闹地唱起栽田歌。其表现形式是,当人们紧张忙碌地抛秧插田的时候,许多地方会出现一位无需打扮的中年男子或老人,胸前挂一面小鼓,鼓下挂一面锣,站在田埂上边敲锣鼓边大声喊唱:“栽田锣鼓咚咚锵,我来喊几句黄腔调,咿呀咿子哟,你们大家莫见笑……”、“抢季节来栽田忙,忙的大家出洋相,张家大嫂没洗脸, 李家大姐辫子乱,贪睡的小伙子昏了头,连鞋带袜往田里跳,泥水喷起阵阵笑……”、“种田人儿是硬骨头,低头弯腰退着走,你追我赶拼着干,汗水浇出一片绿,图的是秋来好丰收…..”这些四言八句,大多是现场即兴发挥,热情、实打实的现编现唱,起到助兴、鼓励和缓解疲劳的作用。

B

旧时,在葛店、华容一带的公路两旁,经常有一些州、府、县的“官轿”路过,农民们一听到“开道锣鼓”的声音,男女老少都要撂下手中的农活准备迎拜。传说这是一种规矩,违者就是“不敬”,事后就有麻烦。时间长了农民们当然就有怨言:“哐哐哐……哐哐哐……开道鸣锣,鸣锣开道,一声响三里,三声响八寨,上午威风过,下午悠着回,秧不能插,棉不能摘,水不能车,菜不能卖,八抬大轿多神气,男女老少要跪着拜,春争日来夏争时,误了农时不自在……”可见,这种鸣锣开道的锣鼓,给农民们带来的是一种厌烦、无奈和不满。

日常生活中还有一种锣鼓叫做“鸣冤锣鼓”。民间俗话说:“八字衙门朝南开,有理无钱莫进来”,的确是这样,穷苦的老百姓一旦惹上了“官司”就别想有好日子过。正如几句顺口溜所说的:“咚咚咚,咚咚咚,喊冤击鼓,击鼓喊冤,烧香求神,门槛跑烂,六畜都卖尽,鼓破冤依然,说什么为民请命,道什么名镜高悬……”这种敲打的鼓虽然只有一面,但却敲碎了穷人的心,敲毁了黎民的意,有的甚至搭上了性命。

C

不仅如此,农民们在勤扒苦做的同时,为了对付突如其来的自然灾害,如意外的水灾、火灾,便会不停地敲打“报警锣鼓”——“哐哐哐哐……”高声大喊:“发山火啦!大家快来救火呀!”、“倒围子啦!”“溃口子啦!”“快搬家呀!”报警锣鼓急速敲打不停,让大伙儿齐心协力扑救,并提前做好防护准备,以避免和减少灾害所造成的损失。

D

此外,还有一种小手锣、手鼓的“乞讨锣鼓”、“吆喝锣鼓”,被一些个体行业的服务者所操弄,如“针线挑子”、“货郎担”、“阉客”(阉鸡、阉猪)、“占卜盲人”、“游乡僧道”以及“乞讨者”等,这些人在游乡、乞讨和叫卖时,都会边敲打边吆喝几句顺口溜,如“……别怨我凶,别怨我狠,一刀割断是非根,换来肥猪几百斤”、“选好针,选好线,千里姻缘一线牵,明天正好是乞巧节,把你的心思告诉月姐姐……”有趣的是一些乞讨者,他们专编一些恭维的话来赢得住家的善心,如“叮当当叮当当!财神送我一担柴,张家挑到你家来,主家积德又行善,粮满囤来谷满仓”、“老板从不欺穷傲富,将来一定开当铺……”、“主家给我一碗粥,但愿你增福又添寿”、“老板给我一个铜币,祝福你生意兴隆一本万利……”

总之,这些不成套的小锣小鼓,所敲打出来的四言八句,虽不能与民间流传的歌谣谚语相媲美,但它却仍然散发出一种暖暖的乡土气息,装点着那种朴实纯美的劳作情趣。

,