一朵女子,风轻云淡,欢迎关注槐序~

这里有沉香千年的古诗词,亦有最精美的配图

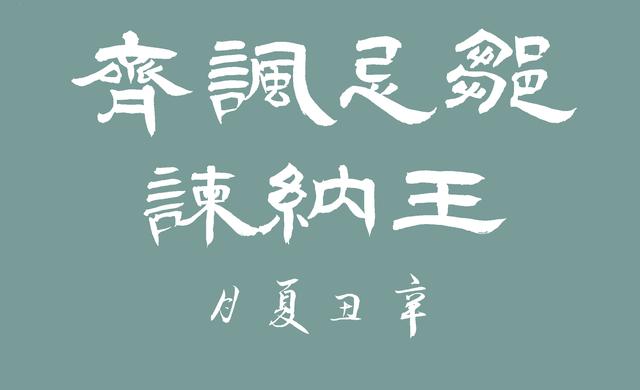

他叫王遇,一个被史料记载甚少的南宋学者。

幸运的是,我们知道了他的生卒年,为公元1142~1121年。

这为我们推理他的身世背景提供了重要的线索。

查阅福建省情资料库后,我们得知,王遇字子合,号龙湖先生,为龙溪人。

曾先后受业于朱熹、张栻和吕祖谦,这是三个很“牛”的人。

朱熹:南宋著名的理学家,是唯一非孔子亲传弟子而享祀孔庙的人;

张栻(shì):石鼓七贤之一,主管岳麓书院教事,从学者众多,为湖湘学派的柱石;

吕祖谦:婺学创始人(金华学派),与朱熹、张栻并称“东南三贤”,开浙东学派之先河。

所以王遇亦是才华过人,年少时曾被很多人寄予厚望,但他的早期经历和苏东坡极为相似,进士登科后,先后丧父、丧母、按制丁忧去职,错过了仕途生涯的黄金期。

权臣韩侂胄(tuō zhòu)曾有意提拔王遇,令其登门求见,王遇婉拒,认为登门即是“攀附权贵”,遂欣然参加诠选,调任怀安县丞。

故屡遭心胸狭隘的韩侂胄针对,仕途不顺。

依附于韩侂胄的陈自强、林采等人权势极大,凡任职官员都要对他贿赂,王遇却不为权势所屈,后被朝廷赏识,升任赣州通判,并于嘉定初年韩侂胄被杀害后,进太学博士。

毗陵遭遇大旱时,王遇曾去救急赈灾,勒令开仓放粮,禁止一切公款馈送、宴饮及犒赏,并自掏腰包捐助于民,亲临乡村视察灾情,将被官宦侵占、填塞成田的太湖垸地重新开浚通流,以利防旱灾。

所以王遇深得百姓爱戴,故浙东患水灾、闹饥荒时,王遇再次前往,留下不朽功绩,后累官宗正寺丞,迁右曹郎中。

王遇曾著有《论孟讲义》、《两汉博义》、《文集》等,遗憾的是已经失传。

包括他的诗作,现存的也仅有一首《句》,并且只有两句,来共同欣赏一下:

不知何处雨,已觉此间凉。

这是两句深含人生哲理的诗,表意为:尚不清楚哪里在下雨,但已经有凉风吹来。

可引申为:不知道会发生什么大事,可隐约已经感受到了紧张的气氛。

举例:不确定向佐“出-轨”之事是否属实,可是通过网络舆情,已经能猜到这是一个“大瓜”。

唐代诗人许浑在《咸阳城东楼》有句:溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

其“山雨欲来风满楼”之意境,与“不知何处雨,已觉此间凉”有异曲同工之妙,只是“山雨欲来”的气势更恢宏,让读到的人有慌乱感。

而“不知何处雨,已觉此间凉”则说明诗人比较沉着,能够从容应对,甚至有“未雨绸缪”的前瞻。

相形之下,后者则更显智慧,这也是这两句诗的独特之处。

南宋遗民王镃也曾有诗效仿:昨夜不知何处雨,水推枯叶出溪边。

某种程度上来说,效仿之作与王遇的原句,则显得有些繁琐,如果改成“不知何处雨,水推枯叶出”就更显精妙。

所以说,经典是不可被超越的。

包括光宗绍熙年间的诗人冯伯规,也曾有诗《雨后观涨》:闻得江头汹涌声,不知何处雨盆倾。

南宋末年的诗人周密,《残暑》中亦有:不知何处雨,顿觉夜来凉。

这些诗作,如果不读王遇的原句,也会觉得很美,可一旦先读“不知何处雨,已觉此间凉”这两句,就很难再接受仿句了。

同时深感遗憾,王遇生前的作品都没有被保存下来,否则他在诗词上的成就或许会很高。

而古诗词之美就在于,从诸多遗憾中找到自己需要的苍梧之境。

- end -

,