对于1970年代中期那段中学生活与其说怀念不如说悼念。那个后文革时期的中学生生活基本是充满喧嚣与躁动,懵懂的荷尔蒙的驿动。因为中学生基本不用学功课,每天的上学就是按时按点去一个地方打闹胡混,中午回家吃饭,下午再去那里,再回家睡觉,与大幼儿园没什么不同。而这个大幼儿园又是完全受着大社会潮流涌动的影响,因此就变成了我们走向社会之前的一个培训基地。

去年突然就被告知我的两个同年级的班干部英年早逝。一个叱咤风云几年的人物,后来也是在社会上闯荡的商界人物,头天还在与大家高兴地微信聊天,第二天清晨出恭时就倒在马桶上不起了。另一个也是能干的女生干部,永远不服输,一直边工作边读业余大学获得了学位,也一直叱咤风云,竟然很早就心脏搭桥,然后突然就走了。

1973我的班

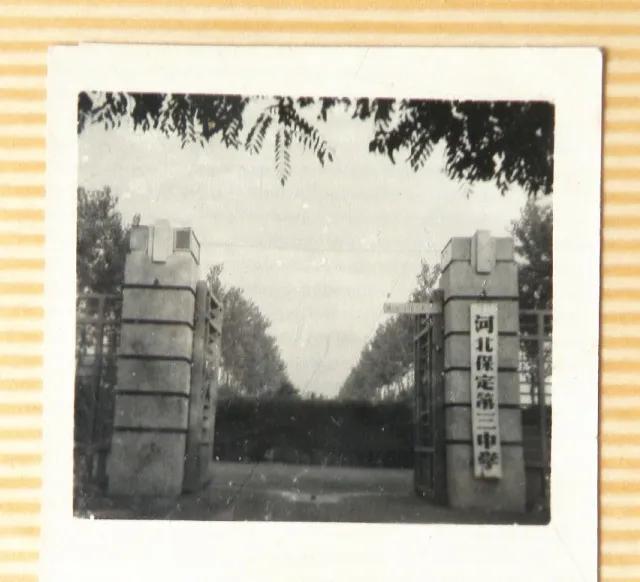

保定三中老大门

保定南关大桥还在呢 当年习惯从北城跑过来乱看乱想

类似的学生干部很多,我都很熟悉。那个年代里我们学的就是“斗争哲学”,男生里能统领大家的多是有心机“团结同学”并有几个小兄弟当打手的;女生里勾心斗角,互相踩踏,没点合纵连横的本领别想出头。还有一些是自以为有远大革命理想,手捧马列著作和报纸能谈天说地的学生革命家。我自以为有点文才,就自觉地学习高年级里的后者,算一类“有理想、有文化”的学生干部。现在看,基本都是一群懵懂中喧哗与躁动的小小魑魅魍魉,不同之处仅仅是喧闹的方式。

可我们就是过得很愉快,很兴奋。我当时住在母亲的那个中学宿舍里,但就是不愿意就近上学,偏偏愿意去很远的第一个规模更大的中学,那个中学是最有名气的一所中学,学生来源比较高端,多是老省直机关和地市机关的干部子弟、大学子弟和军队子女,另一半是我们这些本地老百姓的孩子。我家所在那个小中学相比之下简直就是一个农村小学校,我当然要奔向更大的一个场。

各个班级基本都是乱哄哄一片,打架斗殴,以强凌弱。学生干部分成几拨,忙来忙去就是要把谁选下去和把谁选上来,暗地里拉票,拉帮结派。真正上课学什么似乎非常不重要。有的学生干部基本是门门功课不及格,老师勉强给打个60-70分,但老师需要他们帮助上课和平日里活动维持秩序,需要他们帮助打压那些妄图打架斗殴的混混儿。

就这样乱哄哄度过五年,准备毕业后上山下乡去当社会主义新农民,突然1977年10月宣布两个月后恢复高考,整个“革命大方向”就转回我们一直批判的“修正主义”了。这时临时复习备战,临阵磨刀一番,很多人都发挥出了特异的潜能,平时也不怎么读书学习,就那么几个月奋战,像我这样会抄点两报一刊社论写点批判稿顺带为将来打败苏修而努力念点俄语的人竟然考上了大学,成了大学生,后来才知和小强他们两口子是一批,我们都是光荣的77级。不少当初根本看不出什么聪明才智的边缘人就那么加速度补习,八个月后参加1978年考试,竟然考入了清华北大等一流院校的理工科专业,可见人的基因潜能开发起来无可限量。可见如果当年一上中学就奔着考大学的目标而来,我们的生活就会是完全相反的样态,叱咤风云的就完全是另一批人。

现在回忆四十年前的中学,基本是不堪回首。那些青春荷尔蒙无处释放并乱释放的人们都进入了临近退休期,女生们到55岁基本全退休回家带孙辈和跳广场舞了,很多很多人前些年早早就下岗吃低保了,还有一些能折腾或不能折腾的就默默离世或高调离世。人生之路走得就是这么快,这么迷瞪,这么不可理喻。所以我要在清明悼念那段莫名其妙的青春和青春里的人。(2016年清明)

,