《封和突墓志铭》,全名为《屯骑校尉建威将军洛州刺史昌国子封使君墓志铭》。1980年出土于大同市西8公里云冈石窟路北小站村附近一个叫青疙瘩的地方。墓志铭为碑形,高42厘米,宽32厘米。楷书12行,每行12字,共141字。界以浅棋子格,格方2.7—2.9厘米。石创于北魏宣武帝正始元年(504),石质极好,书刻俱佳,铭文完好如初。无书刻人姓名。

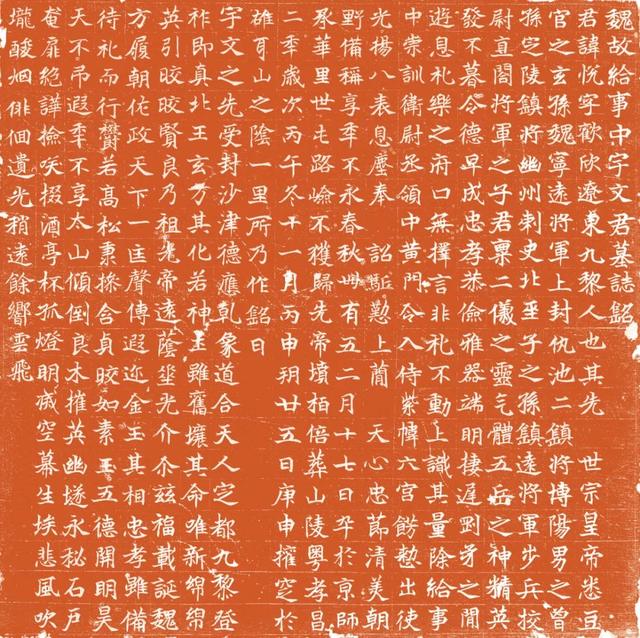

封和突墓志铭拓本

释文:

屯骑校尉建威将军洛州刺/史昌国子封使君墓志铭/

屯骑校尉、领都牧令、昌国子,公/姓封,字和突,恒州代郡平城人/也。昊天不吊,春秋六十有四,以/景明二年春正月薨于官。帝用/震悼,遣使即柩赠州刺史,密印/授,礼也。以正始元年夏四月卜/兆于武周界,刊石勒颂,式述声/芳。其辞曰:少深岐嶷,长勗宽明。/内尽孝思,外竭忠诚。在高无危,/处满不盈。镌摸玄石,庶挥风清。

封和突墓志铭拓本局部

墓主人封和突,《魏书》、《北史》皆无传。从这方墓志铭得知,他是北魏恒州代郡平城(今大同市)人,恒州代郡平城是迁洛以后故都的建制。《魏书》所载封姓人物分两个体系,一是《官氏志》所谓“神元皇帝时,余部诸姓内入者”,这支封姓即“后改为封氏”的“是贲氏”。其主要人物有神元帝拓跋力微太子沙漠汗的皇后、后来的代公、代王桓帝、穆帝之母封(是贲)氏。其人是葬于平城附近的天渊池的。再一位是封(是贲)敕文,《魏书》明确他是“代人也”。道武帝早期官拜幽州刺史。后为使持节、都督冀青二州诸军事、前将军、开府、冀青二州刺史、关内侯,卒于献文帝天安元年(466年,此时封和突二十九岁)。封敕文祖父封(是贲)豆,父封(是贲)涅,连同前举封(是贲)真,太武帝早期的将军封(是贲)礼,都应当是同族,也都应当与桓帝母封氏有关。封敕文有子封万护、封翰,孙封静,曾孙封熙,玄孙封缵,好像都不是封和突其人,但他们同为代郡封氏是肯定的。在封敕文之前还有将军封真。《魏书》中另一支封姓是北魏初建时(397—398)道武帝平中山、灭后燕归魏的慕容燕旧臣,其代表人物是封懿,籍贯是勃海脩人。这个家族本来就姓封,并非由是贲氏所改。封懿子孙和族人很多,但后来因坐司马国璠事诛杀殆尽了。

封和突墓志铭拓本局部

封和突“春秋六十有四,以景明二年(501)春正月薨于官”,则其生于太武帝拓跋焘太平真君三年(438),主要活动于文成、献文、孝文、宣武四朝。封和突生前为屯骑校尉,北魏早期屯骑校尉为从第三品中阶。太和“二十三年,高祖复次职令”,“世宗初班行之,以为永制”的官制,屯骑校尉为第五品。但因为他又兼都牧令,所以在京城的地位是比较高的。都牧令,不见于魏书官志,但《高湖传》记其侄高道袭泾县侯“拜都牧令,迁镇南将军、相州刺史”。四镇将军早期为从第一品下阶,后期为从第二品,后期上州刺史第三品,中州刺史从第三品。可见封和突身前官品是低于第二品和第三品,但他的赠官洛州刺史却是从二品的“司州牧”。这样,他的地位就很高了,难怪景明二年(501)薨时,宣武帝元恪深为“震悼”,并派官员到灵前,以“蜜印绶”致哀悼之礼。

太和十九年孝文帝曾诏迁洛之民,“代人南迁者,悉为河南洛阳人”,“死葬河南,不得还北”。像封和突死于洛阳,三年后归葬平城武周界,实为特例,其中必有原因。

封和突墓志铭拓本局部

《封和突墓志铭》的出土,为研究北魏历史提供了新的史料。他的葬地武周界,则平息了一场关于武周塞口位置的讼案,同时也说明武州山与武周山、武州塞与武周塞中之“州”、“周”二字可互用。

《封和突墓志铭》的书法,是完全意义上的魏碑北邙体,属于方重劲截、意态跌宕的一路。与同时期洛阳龙门石窟《始平公造像记》等风格相近,但却不似始平公那样方正规整;与1932年出土于洛阳北邙的《任城王妃李氏墓志》更为接近而雄强恣肆过之。李氏墓志为景明二年(501)物,为“前国太农府功曹史臣茹仲敬造”。二志书风相近,时间只隔三年,那么封志是否也是这位茹史官所书呢?

封和突墓志铭拓本局部

《封和突墓志铭》的用笔,从总体上看是以方笔为主,无论横、竖、撇、提,都以方笔露锋入笔,横起如“石”、“武”、“春”,竖起如“十”、“州”,撇起如“令”、“危”,趯起如“校”、“牧”、“摸”等,既方且重,夸大而出奇。捺脚的方重也颇为突出,如“史”、“遣”、“岐”等即是。而竖画如“郡”、“吊”、“即”、“印”、“年”、“卜”等收笔的右斜和行书笔意,撇笔如“史”、“君”、“昊”、“石”、“ 外”等收笔的舒张和率意,甚至是横画如两个“不”字收笔不经意中的下拖,都与前面所举方重的起笔收到了相反相成的效果。

封和突墓志铭拓本局部

构成此石书法方重劲截的另一个突出之处,是方重坚劲并且下压得有点失位的右方折,如“国”、“昌”、“月”、“用”、“四”等字便是。同样与这种情况形成对照的是左面部分的轻笔、圆笔或开口留际。如三行的“国”左上不封口,竖笔作圆笔;几个“四”字,左横露锋轻起,竖画是象征性的一笔带过,且不封口。正是由于这样的点画特点,使此石在方重雄强的主体风格下面具有了生动、跌宕的艺术魅力。此外结体的变化,在体势方面如“昌”、“景”、“薨”、“礼”、“盈”的欹侧错落、奇正相形,在结字方面如“屯”、“绶”、“宽”、“挥”等字的简笔省画,“人”、“印”、“周”、“内”、“高”、“无”、“镌”等字的方圆并济、楷行杂糅,更使此石书法多了几分奇逸之气。

部分单字大图赏析