五六年前的夏天,我打开家中的电视机,调到戏曲频道,就这样 “人逢今世缘”,被戏曲之神选中了。家里人从电视机前走过,时不时甩过来一句评价:“你怎么跟个老年人似的?!” 我表面上露出点委屈的神色,实际上还有点小开心:“呵呵,我就是年轻人中的一股清流啊。”

后来我知道,年轻人喜欢戏曲其实是很普通的事。我在欧洲的艺术影院看电影的时候,周围坐的也多半是老年人。我们这些喜欢戏曲的年轻人,和喜欢艺术电影的人有点像,都带着一点疏离感在小声抗议。不肯积极地融入主流的审美趣味之中,于是就想往前看,到过去的世界里找一条出路。

昆曲就这样拥抱了我。我的内心是一个敏感又运转缓慢的小宇宙,这让我在效率第一的商业社会总觉得不太适应,而在一个字唱能唱十多秒的昆曲世界中就觉得自在得多。

如果你生活在民国时期,幸运地考上了清华北大,那么恭喜你:在昆曲和京剧中你必须选择一门作为必修。不过,时光飞逝加上世道剧变,我们很难想象当时校园里咿咿呀呀的景象。那就谈点近的,昆曲最近一次和年轻人捆绑在一起,很大程度上得益于2004年开始白先勇的青春版《牡丹亭》在全国高校的演出。对于一个还不太知道如何欣赏昆曲的门外汉来说,爱上 “老姐姐” 饰演的杜丽娘难度太高。青春版抓住了这一心理,用年轻演员、符合现代审美的服装和舞台设计来改造传统昆曲的演出形式。因为从剧本到舞台 “创新” 太多,青春版招来很多质疑的声音。但无论如何,从结果来看,这次尝试让昆曲在年轻人中成功吸粉了。

可是当我入了昆曲的门,我这种对男性角色的抗拒在习曲的过程中好像自然而然地消失了。尽管我后来没有工小生,我仍会思考:为什么相比其他领域,戏曲中的 “跨性别” 是一件容忍度比较高的事呢?

首先要强调的是,男唱旦角女唱小生,在戏曲里不叫反串,跟我们平时说的 “跨性别” 也没有直接关系(但是为了解释这件事,在这篇文章暂且这么用吧)。事实上这种 “跨” 如此普通,以至于可能连个名字都没有。非要叫个什么的话,不如叫 “专业”。

我问了几位曲社里的朋友,他们在 “跨性别” 演唱时的感受是怎样的。我的设想是,在唱男旦或是女小生时,他们会将自身代入到另一种性别中去。原来确实有人是这么想的,但不占多数。

C 是曲社这几年唱得最好的女小生,她在西北长大,自身带着一点粗犷的气质,有大嗓,嗓音条件充分。她最开始也尝试过旦角,因此能够发现生旦演唱技巧上的差别:唱旦角的时候声音是含着的,唱小生的时候则要甩出来。她向我透露唱小生的秘诀:“为了调整嗓子的状态,我会把自己想象成一个男人,去适应曲词。有些话确实只有大男子主义的人才说的出来。我为了进入角色,就要去代入。找到角色的感觉是很爽的。”

另一位女生 L 平时唱闺门旦(像杜丽娘这样年轻靓丽的女子)和正旦比较多,有时候也唱小生。她就对我从性别角度解读唱这件事有些抗拒,觉得唱小生的时候不需要把自己想象成男人:“至情男女都有,很多时候都是相通的。悲伤这事儿,男人女人都会。”,所以,“小生和旦角对我来说都是平等的,我不太在意唱哪个行当,更在意曲词是否打动我”,她解释道。

X 唱过很长时间男旦,他也不太习惯从性别的角度去看这件事。他告诉我:“老师说要体会感情,但我更多是从技术层面去体会旦角的特点,如何用嗓、咬字、控制轻重,对性别的概念并没有很固化吧。我会觉得男旦的嗓音很独特,是女生学不来的独特,很多男旦的气力更足,但其实我还真没去刻意找男旦的听或女生的听,关键是功力和水平。”

X 和 L 两人的观点在我所看到的曲界更为主流:男旦和女小生似乎不存在什么跨越性别的心理障碍。我在真正了解昆曲之后,也觉得戏曲上的跨性别演出不是事,每年的曲会上只要有男旦演出,曲社的朋友们都会非常默契地感叹:“真是迷人啊!” 有意思的是,让 X 尴尬的并不是唱男旦,而是当不太懂昆曲的人问他:“你为什么要反串?”

男旦和女小生确实不是反串。举个例子,虽然梅兰芳是男性,但旦角是他的本行,唱旦角对他来说就属于本色出演,如果他唱小生,那才算反串。所以呢,反串与演员自己的性别无关,而是和本行有关。在中国传统戏曲中,演员并不是直接与角色对接,而是通过自己的行当来与角色进行沟通,是 “演员-行当-角色” 这样的关系。行当作为一种程式,规范了戏曲演员的表演。在唱男旦和女小生的时候,大家想到的往往是艺术上的规则,而较少地从生理性别和社会性别的层面上去体悟(参考阅读)。

不过,尽管我和朋友们都不觉得唱男旦、女小生有什么不自然的地方,这不代表这件事最开始就是这么自然的。从男旦的历史来看,它融入到戏曲传统中不是一天两天的事。男旦发源于唐宋,在明代中期兴盛。晚明时期个性解放,强调情欲的自然表现(就是那时候出现了《牡丹亭》这样宣扬至情的作品)。至情与性别无关,于是当时男风盛行,很多文人家庭戏班中的男旦和主人已经超出了普通的主奴关系。接下来,清代满人入关,实行高压政策,曾经禁女人演戏。这些时代特色都促使男旦这种特殊的表演方式得以流传下来。

一件事流传久了,就会成为某种传统。从戏曲传统来说,区分行当的主要因素是声音宽窄、个头身段和风格气质,而非生理性别。《戏学汇考》中曾经提出:“学戏之初,当辨明性别。性别者,系就自己之性情,察近乎于何种行当而习之。” 这里说的 “性别” 和生理性别无关,指的是演员自身的气质适合哪种行当。

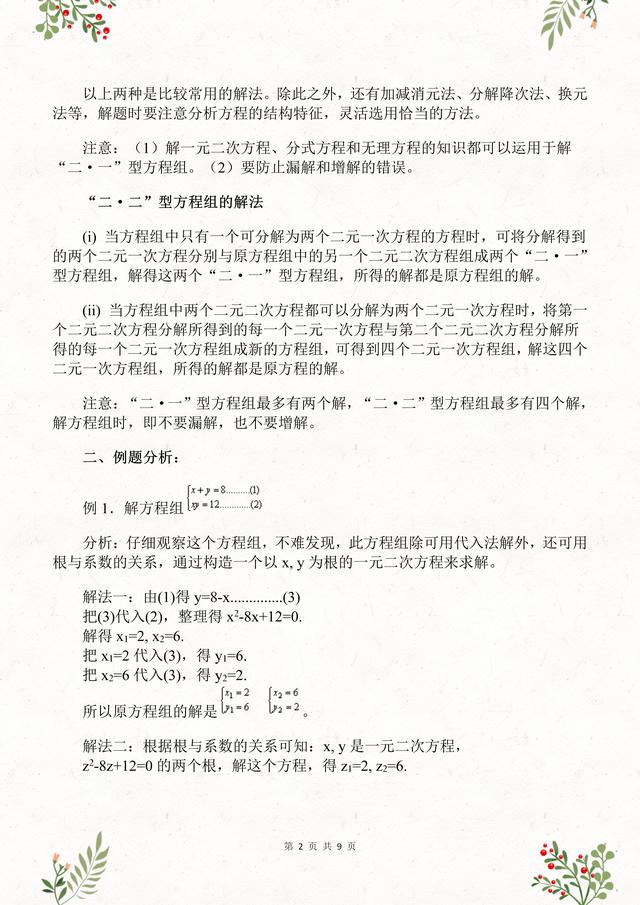

∆ 船呢?不存在的。《玉簪记 • 秋江》剧照 图片来源

此外,写意是中国戏曲(尤其是昆曲)的重要特色。不求形似,但求神似。举个例子说,《玉簪记 • 秋江》是一出离别戏,男女主人公各自乘船,在江心告别。在舞台演出中,如果出现两条实体的大船就太傻了。演员需要用动作把这个不存在的船表演出来。这种写意的审美观念和 “跨性别” 的表演很投合:作为男性,并非天然地演出旦角,而是与角色保持一定的距离,达到虚实结合、真真假假的意趣。

那么 “跨性别” 的演唱会对戏曲之外的生活产生什么影响吗?一些演员会刻意区分台上和台下 —— 台上男儿身,台下女儿心。可有些时候,台上和台下区分得没那么清楚,台上的表演也会是台下人格的映射。再举一个梅兰芳的例子,他在京剧中建立的 “梅派” 就是要努力呈现一种 “雅正” 的腔调,一种雍容端雅的美感。据王安祈和李元皓的分析,这可能正是他个人为了与早期 “相公堂子” (即年少乾旦需要陪酒)的出身阴影作出分割,为了避免舞台下色与艺被人混为一谈。

我个人作为女生,觉得唱小生的经历还是很宝贵的。不用生理性别来区分行当,让我在戏曲世界中有更多的空间去做选择,去顺应自己的优势和风格。如今我不会再担心自己不够女性,逮着机会还要大声宣称:“我最中性!” 至少在戏曲中,更多人能接受雌雄莫辨的美学,不会觉得那是不男不女的怪趣味。

,