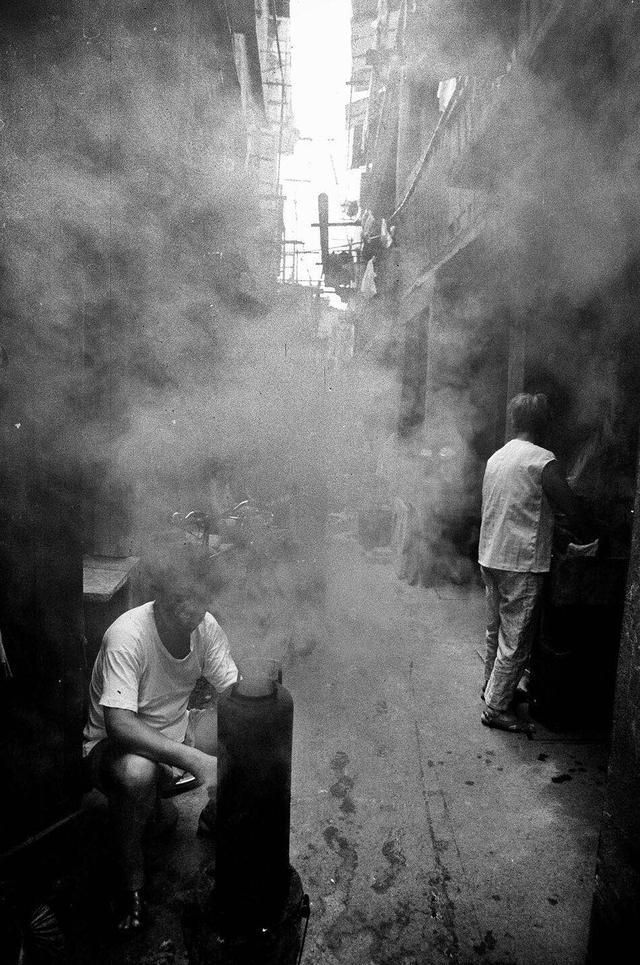

10月14日,《城市记忆——虹镇老街影像展》在海派文化中心开幕。近50幅摄影作品、多组影像作品、数张绘画,以及部分从旧改房屋中收集到的实物,记录下这片区域自1990年代至今的发展。经由口述者们讲述的虹镇老街历史纵横,全景式地介绍了这一地块从“最后的棚户人家”虹镇老街到“城市新贵”瑞虹新城的变化历程,用珍贵的史料性文献铭刻上海腾飞的印记。

“以艺术之永恒留住短暂的物理空间及回忆,是当前保留城市记忆最常见也是最合适的做法。”上海社会科学院文学研究所研究员包亚明告诉记者,随着城市更新跑出“加速度”,带有时代特征的“城市切片”不断被叠加,但每块“城市切片”都是完整“城市拼图”不可或缺的一角。令人欣喜的是,在上海这样有艺术创造力、艺术欣赏力、艺术传播力的城市,越来越多人正通过影像、音乐、戏剧等艺术形式让城市记忆“不断档”,也诞生了一批“爆款”艺术品。

在包亚明看来,究其原因,一方面,通过艺术形式记录时代“性价比”高——资金成本相对低,却能直抵人们内心,引发共情。以影像记录为例,只要愿意付出时间、精力,即使单枪匹马只靠一台手机,也能有所斩获。本次展览影像主创、澎湃新闻记者许海峰正是这方面的先行者。他本是虹镇老街的“原住民”,从1990年开始关注并记录身边的故事。本次所展示的他拍摄的虹镇老街、瑞虹新城照片,时间跨度从1992年到今年。在他的印象中,1995年之后,他的“同行者”多了起来。那时起,摄影器材变得平价、易于携带,摄影门槛的降低换来了更高的社会参与度。另外,翻看时间表,1995年正是虹口区开始对虹镇老街棚户区最密集区域全面改造起步之年。这场旧改直至2019年2月28日结束,历时23年零4个月,涉及15288户“最后的棚户人家”,期间不断吸引着各界目光。特别是近几年媒体介入后,许海峰与超过20人的团队对百余名与该地块相关的人员进行访谈,记录原住民与旧改工作人员等的口述历史,与警察、学者、摄影师、开发商等沟通,梳理虹口年鉴,绘制出虹镇老街大事件时间轴,而具体生动的个人故事则拼出了一个个时代的记忆。当此次展览相关媒体产品上线后,许多人在转发时都配上了回忆文字,这其中不仅有虹镇老街“原住民”的“家族回忆”,还有“旁观者”们对虹镇老街“威名远扬”时期重大社会事件、节点性时代变化的怀旧,引起“现象级”刷屏。

另一方面,上海的快速发展也赋予每代人拥有自己的“独家记忆”,而在这个城市中,有故事的人又总能遇到能讲故事的人、愿听故事的人。与许海峰一样,“80后”的董毅也是虹镇老街“原住民”,大学时恰逢虹镇老街旧改,他与几名高中、大学同学参演了一部短片《游啊游》——在人们已经搬离的菜场、老宅等虹镇老街“闲置空间”中,上演居民们的往昔。由于是“实景拍摄”,碟片留住了当年的场景,带给董毅很多回忆。令他意外的是,在10多年后的今天,当他再提起这部作品,发现人们仍对此颇感兴趣,他希望能联系到拍摄者将短片挂上网,分享给更多人。3年前,同济大学建筑与城市规划学院副教授李彦伯与王凯曾带领学生们在虹镇老街完成了一场社区公共艺术行动。经常造访这里的大一新生们与居民们逐渐成为朋友,并为家庭和社区畅想了设计蓝图。在“原住民”离场前,学生们在公共空间挥洒画笔,邻里老少在一旁七嘴八舌地“指点”着该再画些什么。这场温情而郑重的道别,至今是许多人回忆中的一抹亮色。最近,虹口区旧改史上体量最大的东余杭路(一期)项目持续推进,一支刚刚组建了5个月的萨克斯小乐队成了“民星”。带着对蜗居的不舍,怀着对新居的期许,乐队成员们加紧排练,在悠扬的旋律与邻居们“再来一首”的安可声中,为居民送上“音乐告别大餐”。

在包亚明看来,随着社会的发展,艺术的呈现与传播形式日趋多元,就像这次展览同步推出了视频、图片、插画、文字、H5等,这将使得以艺术形式呈现的“城市切片”保留更多城市面向,也让上海的“城市拼图”更完整、更立体。

作者:单颖文

摄影:许海峰,李彦伯,杨丽颖

编辑:王宛艺

,