我学篆刻,看的入门书是80年代人美出版的那本邓散木的《篆刻学》,当时也没注意这是邓散木先生的“课徒稿”,很多内容往往是一门一派的作法,但当时资料并不多,于是,赶紧没日没夜地看下去了。

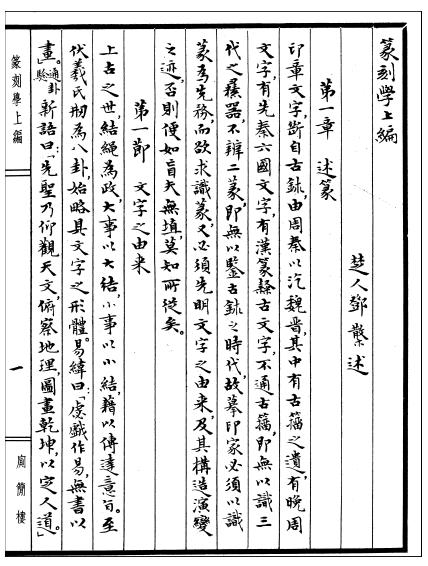

(邓散木先生《篆刻学》封面)

邓先生开篇就讲道:

“印章文字,断自古玺,由周秦以讫魏晋,其中有古籀之遗,有晚周文字,有先秦六国文字,有汉篆隶古文字,不通古籀,即无以识三代之彝器,不辨二篆,即无以鉴古鉨之时代,故摹印家必须以识篆为先务,而欲求识篆,又必须先明文字之由来,及其构造演变之迹,否则便如盲夫无埴,莫知所从矣。”

(齐白石刻“白石”)

其中的“白”字楷书没有那一竖,篆书没有那一撇,但是在齐白石大师的这方印中,如果把这一笔去掉,整一方印立即变得无趣而呆板。如图:

(处理后的“白石”)

这时的“白”字似乎附合篆法了,但明显印面效果变差。再比如徐三庚的这方:

(徐三庚刻“胡纯辅印”)

胡字的古部,上面一横,跟《说文解字》上的写法就多了左右向上的弯曲。是不是就不对呢?但如果纯宗《说文》,显然章法上就会难看一些。

陈巨来在《安持精舍印话》里说:“要之圆朱文篆法,纯宗《说文》,笔划不尚增减,宜细宜工”,是不是他的印稿就完全遵从《说文》呢?

(陈巨来的墨稿“郭志雄”)

(陈巨来的墨稿“郑廷裕印”)

显然,不管是“郭”还是“郑”,耳部上方的口都与《说文》的小圆圈不合,但如果换成《说文》原来的样子,那该多呆板啊。

再比如,钟以敬的“建侯长寿”:

(钟以敬刻“建侯长寿”)

其中的建字,明显“建字底”简化了,可如果依照原样的“建字底”,印面就很难合谐。有人说了,缪篆又不遵《说文》,那好,看这方王福庵的“绍杰之印”:

(王福庵刻“绍杰之印”)

杰字简体《说文》并没有,要用繁体的“傑”章法就似乎不好处理。左右结构的“傑”与独体结构的之字对角处理起来,难多了。

当然,提到这个,还有一些相关的杂项文字需要说一下,比如我们说的“万”字,显然,《说文》也没有简体的“万”,而只有繁体的"萬"比如,我們看:

(朱简刻“米万钟印”)

这是朱简的“米万钟印”,“万”字虽有变化,但基本不出规则,且在这一方印里,“万”字与“钟”字的繁同对角的"米"与"印"的简在章法上疏密对比明显的,章法上是有安排的。我们再看谈月色的“一生作万石”中的万:

(谈月色刻“一生作万石”)

显然,这方印里的万,既不是繁体的"萬",也不是简体的“万”,而是来自佛教的万字符“卍”,但正因此,整个印面才是和谐的,章法上也是统一的,如果换成繁体与简体的成都不好安排。黄牧甫的印,有一个好习惯,他会把他所有用到的字体来源标注在边款里,以说明来源出处,比如:

(黄牧甫刻“万金”)

显然,这个万字既不是缪篆也不是小篆,是大篆类其他文字体系,于是黄大师在边款里注明了出处“万篆见鲁大司徒匜”。再比如:

(黄牧甫刻“万物过眼即为我有”)

“万物过眼即为我有"中的万字,他标明来源于古钱币,且这样的篆法在整方印面之中,给人的感觉是最合适的,这是一方如万花筒一样的印,正合文字内容,形式与内容高度统一,因此是好篆法,也是合理的篆法。

中国的文字发展历史长,复杂,多变,因此,大部分篆刻家都像黄牧甫这样,只有这种篆法有出处,有根据,都可获得认可。

当然,还有一些篆法在印文中的使用是迫于情境的,比如韩登安曾经刻过一方”风景这边独好“如图:

(韩登安刻”风景这边独好“)

这方印的内容是毛主席诗词中的句子,其中的”这“字,《说文》里是没有的,大部分时候用”者“字假借,但在当时的时代环境下,韩大师十分慎重地用了楷体繁体字”中的“這”字造了一个字,这显然是创造,但是这种创造却是因为时代环境的原因。

在创新篆法的做法中,写意派的大师齐白石的篆法创新是最多的,比如我们看这个印例:

(齐白石刻“凌百之印”)

如果我们把其中的错别字百字中多写的那一横拿掉,这方面的章法上反而会显得不舒服。白石老生先的创造一定是有他的想法在其中的。这跟齐白生一生践行的“胆敢独造”是相关的,我们再来看他的另一方印:

(齐白石刻“邵元冲")

注意其中的冲字,如果按照《说文解字》,那么,冲字在水部,原字是“沖”,是水旁,不是冰旁,但是白石老人以楷书左边两点的形象换了说文“冰”字旁的偏旁,关于这一方印,李刚田老师说冲字两点似乎换成水旁更好,而邵字的刀部做这样的反向变化,也似乎没有必要,显得不伦不类,我倒认为,冲字作冰旁意在造就横势,而刀部的变化即避免笔势雷同,又造就整方印上部的密实,与印章下部的疏朗形成疏密对比,增加视觉冲突感。

由此可见,审美是多么具备主观倾向的东西啊,它无既定标准,每个个体认知又各不相同,正如文学上说“一千个人有一千个哈姆雷特”,我们总说,印面美是篆刻的唯一标准,但谁又能给“印面美”定一个标准呢,正因如此,篆刻作品才显示出它更加深厚的艺术与审美内涵,让越来越多的篆刻人沉醉不已。从多的篆刻爱好者应当一方面在字法上增加自己的修养,一方面努力创新,并且这种创要要在学养深厚的情况之下“艺高人胆大”,而不要总是“无知无畏”。

(【老李刻堂】之132,部分图片来自网络,个别印例参见李刚田《篆刻篆法百讲》)

,