【编者按】“小邹鲁”金华,文化资源丰富、地位独特。为充分挖掘、展现这一丰富的资源,提升浙中生态廊道的文化内涵,金华市政协文化文史和学习委员会联手浙江新闻客户端共同推出“廊道上的文史记忆”,寻找八婺共建共融共享共赢的文化力量。

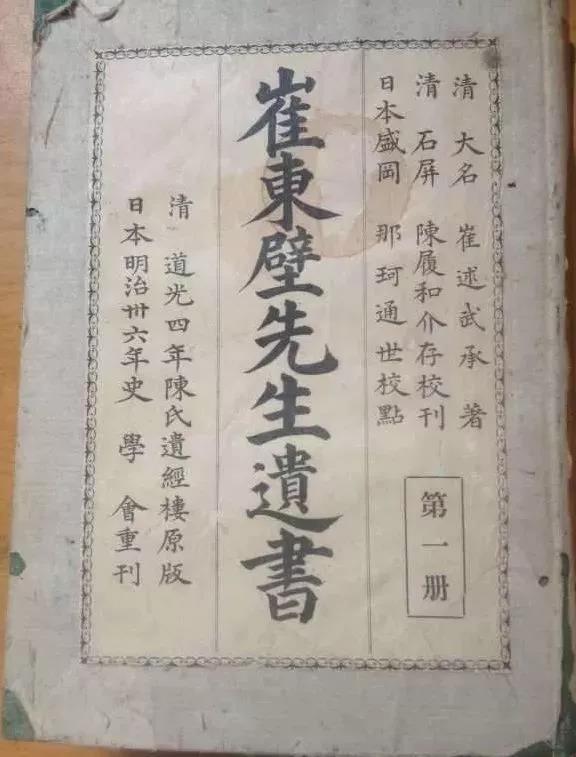

清道光四年(1824年),金华府东阳县知县陈履和,刻成老师崔述先生的遗著《崔东壁先生遗书》。第二年,积劳成疾的陈履和卒于东阳任内。当时,陈履和除留下尚未付印的20箱崔述遗着刻板外,一贫如洗,遗孀孤子无钱回乡。金华府知府萧元桂倡议,将20箱陈履和所刻的崔氏著作刻板作为官产留给府学,然后动员金华罗河岳、兰溪孙岩、东阳知县党金衡、义乌孙若筠、永康刘垂绪、武义崔之炜、浦江方功钺、汤溪沉芝田八个知县捐廉俸,共得捐银600两,作抵刻板费用以护送其遗孀孤子与遗骨回籍。

陈履和,字海楼,云南石屏人,生于清朝乾隆二十五年(1760)。乾隆五十六年(1791),陈履和进京会试期间,在京城认识了清代经学家、史学家、思想家崔述。陈履和读了崔述所著的《上古考信录》《洙泗考信录》等文,非常敬佩崔述,认为崔述著作“辩古书之真伪,析群言之是非,遵经明道无所淆乱。比于武事,可谓敌忾御侮之师”。于是拜崔述为师。当时崔述53岁,陈履和32岁,两人一生只相聚过两个月,以后只有书信往来。虽然相处时间较短,但陈履和的聪明好学、正直品格和诚实守信的人品,感动了崔述,崔述认为收了这样一位学生是他一生的荣幸。陈履和没有辜负恩师的希望和信任,他不但理解恩师崔述学术思想的核心,指出了“考信录”在学术史中的重要价值和长远意义。决心把崔述的著作刊刻于世,“为天下后世人存此书”。嘉庆二年(1797)陈履和随父亲之任奔走,在江西南昌开始刊刻恩师著作《东壁先生书钞》《洙泗考信录》《三代异同通考》《三代经卷》《唐虞考信录》。

嘉庆十八年(1813)陈履和的父亲病故,家境贫困的陈履和不能刻书印行,但他始终记着恩师,把刊刻恩师的著作视为己任。嘉庆二十一年,陈履和赴京应试,趁机到崔述家探望离别多年的恩师,不幸崔述已于当年病故。崔述给家人留有遗书说:“吾平生著书三十四种八十八卷,待滇南陈履和来,亲授之。”可见,崔述对陈履和的信任。这年冬天,陈履和以举人任山西太谷知县。任上,他兴学勤政,除弊杜私。曾撰写誓禁鸦片烟”碑文刻于石,召集贩卖鸦片和吸食鸦片的工商士民,到城隍庙祭奠,宣读碑文,告诫贩食大烟之毒害。调任时,太谷县士民“遮道泣送”,“呈请将前任知县陈履和服阕仍留本任之处”,嘉庆皇帝上谕“着不准行”(《清实录•仁宗睿皇帝实録》卷三百四十四)。士民于是立祠祀之。

陈履和到东阳任知县后,继续为老师刻印《崔东壁先生遗书》,同时组织编纂《东阳县志》。陈履和为了刊刻、保存和传播崔述的著作竭尽了一生之力,耗尽了一己之财。但是《崔东壁先生遗书》当时无人问津,包括清代文史名人阎若璩等,均对此书不屑一顾。后来日本人那珂通世买下《崔东壁先生遗书》版本,校对加标点,于日本明治三十六年(1903年)出版,此书便在日本学界传播。当年胡适先生游学欧美后转道日本,发现《崔东壁先生遗书》并带回国,才在“新文化运动”的浪潮中引起文人关注,掀起考信古籍风潮。因为崔述先生“以经为主”的考证方法途径清晰,所以被胡适先生称为“科学的古史家”。学史顾雅南感其事,题其墓志铭云:“卅载访经师独传朴学,千秋说循吏仅见斯人。”上海古籍出版社出版由著名史学家顾颉刚先生在民国年间整理的“考信录”。顾颉刚先生说:“要是没有陈履和一生勤勤恳恳地,忠于表彰他的老师的著作,崔氏虽研究了一世的古代史,也不会发出这样大的影响……”陈履和为老师的著作刊刻流播而献身的精神,成为尊师美谈。著名作家李敖评价陈履和说:“全世界的学生,没有比他再伟大的了。”20世纪末,云南文史馆与七贤庄在昆明海埂路建了一个云南先贤碑廊,将2000多年来与云南有关的77位名人学士的生平画像立石刻碑,陈履和位列其中。

,