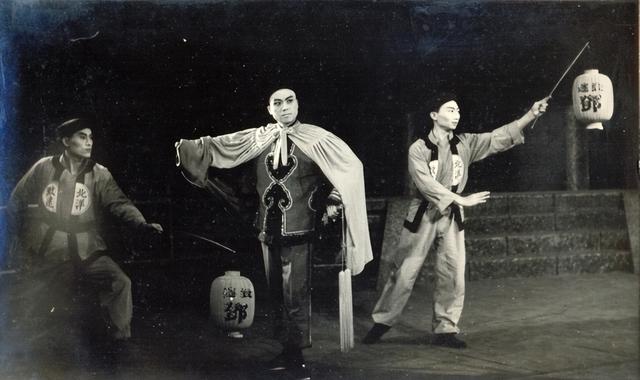

高区一中的心理咨询师王晓明正在通过沙盘为学生上心理辅导课。

“如今青少年的心理健康问题不容小觑,越来越多的家长开始关注孩子的心理健康问题。”说起这么做的原因,该校校长这样告诉我。怀着一丝好奇,我走访了几位心理咨询师,了解到了青少年心理健康方面的一些问题。(威海晚报记者 李林 文 赵刚 图)

她觉得别人手脏,不许同学碰自己的东西

前段时间,古寨中学的心理咨询师于倩接触了一名前去做咨询的女学生。学生的班主任说,她和同学关系非常紧张,不许别人碰自己的东西,觉得人家没有洗手,很脏,会把自己的东西弄上很多细菌。每次看到别人触碰自己的物品,这名学生就会情绪激动,与同学发生争执。

于倩和孩子交流一番后发现,这名学生的“洁癖”源自她幼年的经历。“当时她的姥爷得了癌症,在她家里住了一段时间,因为身上有病痛,老人时常会呕吐。这一幕偶然被孩子看见了,便在她心里种下了很不卫生的阴影。”于倩说,从那以后,孩子就觉得别人都是很脏的,沾满了细菌。

由于对干净的极度执着,当她需要和别人有所接触时,这种“洁癖”便会跳出来干扰她的心情。

“心理学上有一种理论叫做情绪ABC,我让她从认知上慢慢了解到,其实并不是别人的东西都是脏的,别人触碰你的东西也不脏。追求干净卫生固然是好的,但矫枉过正会给生活带来困扰、影响人际交往就没必要了。”于倩说,不过,像这种源自童年的心理问题,想要在短时间内解决不太现实。现在,这位学生的情况已经好一些了,虽然还是比平常人更爱干净,但不会随便与同学发生争吵和冲突了。

时下,高区一中正在开展安全教育周活动,第一次把心理健康纳入其中。“如今青少年的心理健康问题不容小觑,越来越多的家长开始关注孩子的心理健康问题。”

女中学生厌学,只想待在家里

在高区一中老师、心理咨询师王晓明的电脑里保存着许多沙盘模型的照片,每一个模型代表着一个孩子的内心世界。在其中一张照片中,沙盘模型有着泾渭分明的两个世界,一个像梦幻般的童话一样美好,另一个则空洞机械,两个世界被一条河截然分开。

这个模型是一个叫小如(化名)的学生做的。去年,小如刚上初一,表现出了明显的厌学倾向,只想呆在家里。小如的父母很着急,想尽各种办法都没用,最后只得求助小如的班主任,班主任向他们推荐了王晓明。

王晓明家里有个沙盘,她把小如接到家里,让她做沙盘游戏。在建造模型时,小如用各种玩具打造了两个截然不同的世界。为了把这两个世界隔绝开,她甚至将两只“狗”摆放在了“童话世界”的门口,以防止外来者入侵。

小如说,沙盘中的童话世界就像自己的家,安全又美好,而另外一个世界就像家之外的地方,到处充满了危险。“在父母的羽翼下,小如被保护得太好,这让她感觉只有家是安全的,其他地方都是危险的,因此不愿意走出去。”王晓明分析说。

“小如在家时,会画画、缝衣服,过得非常自在。”王晓明说,当一个人感觉痛苦,一定是内心有挣扎、有斗争,但小如没有,她全然接受并享受着自己的现状。“像她这样的情况,如果不是自己想要打破现状,走出原来的世界,外界是很难有办法逼迫她的,否则会引起她强烈的反弹,反而弄巧成拙。”王晓明说,心理以帮你找到心灵的症结,可解铃人还得是当事人自己。

怕考不好,原本成绩挺好的他竟开始逃学

这几年,家长陪读的现象颇为普遍,人们感慨着可怜天下父母心,却忽略了孩子也在经受着心理压力的考验。

小光(化名)是个男孩子,升入初中以后,学习成绩一直不错,不料初二时却忽然下滑。因为学不见起色,小光渐渐有了厌学情绪,进入初三后开始逃学,甚至生出了退学的念头。班主任建议小光去找王晓明聊一聊,令人意外的是,曾经看见学校就想跑的小光,每次与王晓明约定好咨询的时间,都绝对守时。

“一开始,他对我是有心理抵触的,不想让别人看见他的内心。”王晓明说,聊了很多次之后,小光才慢慢坦白了自己。原来,小光上学后,他的母亲就把工作辞了,专心在家陪读,天天只围着孩子转。小光成绩的好坏,牵动着母亲的心,时间一久,这样的陪读给小光造成了巨大的压力。

初三时,小光终于无法忍受。“孩子很怕成绩有波动,因为母亲受不了,进而导致他也受不了。”王晓明说,小光的母亲心里只有自己的孩子,她把自己的整个世界压在了孩子的肩膀上,孩子当然承受不起。

在给小光做心理咨询的同时,王晓明还试着引导他的母亲,建议她把注意力放到其他事物上。但这位母亲却拒绝了,她说,她知道这个世界上还有很多别的事物,可那些都不属于她,唯有孩子才是她可以拥有的。

“不少案例显示,孩子心理问题的根源往往在家长身上,可又有多少家长意识到自身的问题呢?”对于家长的心理问题,王晓明稍显无奈。

据王晓明介绍,去年找她咨询心理问题的学生能有20多名,其实,青少年心理健康问题已逐渐具有普遍性,希望这能引起社会的关注。

为避免学生有抵触情绪,高区一中的心理辅导室被命名为青春驿站。

究竟是什么改变了青少年的心灵?

原因虽有多种,但都与家庭有关

打开孩子心灵枷锁,钥匙在家长手里

在我和高区一中的心理咨询师王晓明探讨青少年心理健康问题时,有一个困惑一直萦绕着我:这些年,究竟是什么改变了孩子的心灵?

王晓明说,独生子女的优越感与孤独感交织、物质条件的充裕与精神交流的匮乏、社会对心理问题的讳疾忌医,或许都导致了今天的局面。(威海晚报记者 李林 文 赵刚 图)

只顾满足孩子的物质需求,却忽略了心灵需求

很多家长都有过这样的想法,自己年幼时,为什么没有出现如今这么多心理状况?

王晓明说,在独生子女家庭普遍之前,大多数家庭都不止一个孩子,兄弟姊妹之间是伙伴关系,父母不会把过多精力倾注在一个孩子身上,只有表现出色才能得到父母的关注。而现在的独生子女们却天生认为,自己就应该得到一切。

王晓明曾接触过这样一个案例:一个学生在初二的时候,母亲生了二胎,她觉得父母不爱她了,于是就离家出走了。“这是独生子女非常明显的特征之一。”王晓明说,他们觉得整个世界都应该是围着自己一个人转的,当这种固有认知被打破后,他们的情绪便会有很大波动,甚至出现过激的反应。

一所中学一位姓吕的老师对这点很有感触,她班里有个学生成绩非常好,但却极度在意老师的表扬。有一次考试,这个学生和另外两名学生并列第一,吕老师在课堂上对考试好的学生进行表扬,提了另外两名学生的名字,却忘了提她,此后她一上吕老师的课就会捣乱。后来,吕老师和学生家长沟通时无意得知,这个学生每取得一点成绩都要得到表扬,否则就会不满,甚至记仇。

“他们极度自信,却又极度脆弱。父母把他们像宝贝一样捧在手心里,在物质上给予他们极大满足,却忘了关怀他们的内心世界究竟是什么样的。”吕老师说,现在的孩子看上去似乎什么都有,却非常孤独,他们渴望交流,渴望陪伴。

家长漠视孩子心理健康问题,认为长大就好了

很多家长都觉得自己的孩子是最好的,就算偶有瑕疵也无伤大雅。他们认为,自己的孩子即使有些毛病,也只是暂时的,等孩子长大了就会消失。

市民慧慧有个侄子在上初中,学习成绩很好,心理问题却一大堆。

“这么大的人了,有时喝口牛奶还会吐在别人脸上,对人说话也会使用极为粗俗的语言,在学校也不好好上课,和同学相处时谎话连篇。”慧慧说,尽管侄子学习好,老师却非常头疼,每次给家长打电话想沟通一下,家长却总是不以为然。

“包括老师在内,身边很多亲戚也都对我侄子的状况很担忧,多次提醒过他父母,孩子的母亲还上点心,父亲则一点劝也听不进去。”慧慧说,每次说起这个事,侄子的爸爸就会反驳说,他小时候也没人关注过心理问题,不也一样长大成人活得好好的,他的儿子也一样可以这样长大。

“家长往往忽略了一个问题,时代已经不一样了,社会环境的变化改变了家长,也在潜移默化中改变着孩子。”古寨中学的心理咨询师于倩对此表示,社会给孩子们的诱惑太多了,他们的心灵并不成熟,又缺少挫折和磨砺,从小在温室长大,当他们遇到解决不了的困惑时,不知道该用什么方式去排解。如果父母没有及时发现,并加以关注的话,他们就会用自己不恰当的、极端的方式发泄。

解决孩子心理健康问题,家长应从自身做起

如今,我市各个学校都设有心理咨询室,为了打消学生们的抵触心理,很多学校还以类似“青春驿站”之类的字样命名。

尽管如此,对心理问题的抵触和偏见仍然存在着。前些天,我去一所学校采访,在心理咨询室内,当问起学生们为什么来这里时,他们不假思索地回答:因为心理有病。

学生们对心理咨询没有正确的认识,往往把其当成是走投无路时能够抓住的最后一根稻草。这种心态让许多心理咨询师感到失落和难过,他们认为,家长和孩子缺乏对心理健康教育的正确认识,这也是社会应该正视的严肃问题。

不过最近两三年,越来越多的家长开始关注孩子的心理健康教育,种种心理问题也慢慢浮出水面。“并不是说这些心理问题最近才涌现出来,而是人们最近才开始关注。”王晓明说,其实,破解青少年心理问题并不难,只要家长愿意做出改变,一切就都有可能。

“仔细想一想,你就会发现,大部分孩子心理问题都来源于家庭。”王晓明说,比如,家长们只以成绩衡量孩子价值的时候,孩子的天性就会被抹杀和忽略了,这其实是家长把自己想要却没有实现的梦想强加给了孩子,却从来不问问孩子究竟想要什么。

“父母是孩子最好的老师,同时,孩子也是照出父母缺陷的一面镜子。”在本次采访过程中,多位老师都向我表达过家庭教育对孩子人格塑造的重要性。他们认为,父母埋怨孩子总是看电视,却忘了教会孩子看电视的人正是自己,当父母表现出压力、焦躁等许多负面情绪时,也在无形中扭曲了孩子的内心。“家长们应该多学些心理教育的知识,当他们自身在努力改变时,周围人尤其是孩子也会受其影响,慢慢地做出改变。”

,