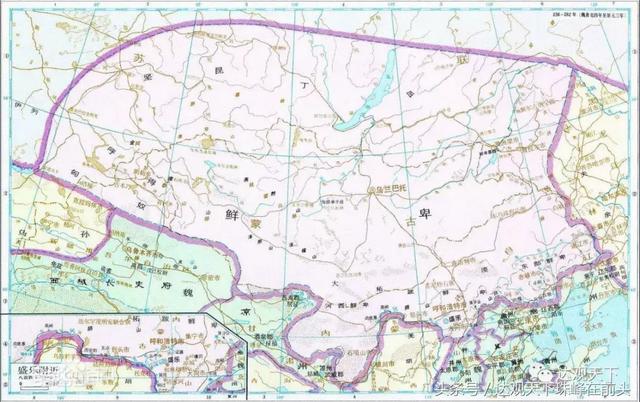

鲜卑族|| 继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族,起源于东胡族

文/达观天下 图/来源于网络

(注:部分资料参考来源于网络)

影响中华文明千年之久的古老民族

鲜卑族是继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族,起源于东胡族,《后汉书》、《三国志》、《晋书》和《十六国春秋》均说鲜卑就是东胡的余部 。其兴起于大兴安岭,为魏晋南北朝时期对中国影响最大的游牧民族。《三国志》《后汉书》《晋书》和《十六国春秋》都记载“鲜卑”族名是“依鲜卑山,以山为号”,《魏书》记载为“大鲜卑山”。据考证,鲜卑山即为内蒙古自治区兴安盟科右中旗的蒙格罕山;而大鲜卑山则位于发现有嘎仙洞的内蒙古自治区鄂伦春自治旗境内的大兴安岭北段。

秦汉以来,鲜卑民族是影响中华文明进程最为持久的北方游牧民族。十六国时期,鲜卑各部族政权为数最多,持续最久。分别为慕容氏的前燕、后燕、西燕和南燕,乞伏氏的西秦,秃发氏的南凉,吐谷浑氏的吐谷浑国,拓跋氏的代国、北魏、东魏和西魏,宇文氏北周以及鲜卑化的高氏北齐,先后持续近三个世纪。宇文鲜卑“别种”契丹族辽国持续近二个世纪,亡于女真族金国后进而西迁建立西辽国,直至被蒙古汗国所灭,又持续近一个世纪。北宋至清,有拓跋鲜卑支裔党项羌拓跋部的西夏国,持续近二个世纪。自十六国以来影响中华文明进程约千年之久。

中华文明大转型与鲜卑民族崛起

鲜卑民族主要活跃于十六国和北朝时期的政治舞台。而这一时期,是中华文明大转型时期,是多元一体的中华民族和中华文化基本定格成型的历史。民族大迁徙、大融合和社会大转轨是魏晋南北朝历史的主旋律。

胡汉民族的共同性日渐增多,差别性日渐减少,一步步水乳交融般地融为一体了。在这方面,鲜卑民族最具典型意义,尤其是鲜卑拓跋氏。特别是北魏太和年间冯太后和孝文帝的“汉化改制”,其不朽功业在于把胡人的“汉化”进程纳入国家政治体制,使之法制化、定型化、常规化和普及化,从而把胡汉民族的大融合推向了全新的历史阶段,已经为隋唐王朝的崛起和中华大一统的重建直接铺垫了基石。

中华民族共同体谱写新篇章

隋唐时期的汉民族便是在胡汉民族大融合的基础上,尤其是胡汉通婚造成民族血统混合的基础上经过重构而变更面貌的新汉族。隋唐时期的汉民族主要是以汉族为父系,鲜卑为母系的新汉族,如隋炀帝杨广和唐高祖李渊的母亲都出自拓跋鲜卑的独孤氏(唐太宗的母亲是汉族) 唐太宗长孙皇后是胡汉混血,有一半汉族血统和一半鲜卑血统,唐高宗李治身上拥有四分之一的鲜卑血统,四分之三是汉族血统,唐高宗身上流的大部分都是汉族血脉。

隋唐皇室便是以胡汉混杂的血统而统一中华的,并且胡汉血统混合更大量地在于下层民众。所以,隋唐时期的汉人或号为“唐人”的汉人,已不是魏晋以前汉人血统的简单延续,而是胡汉血统混合的民族共同体。这个民族共同体构成的隋唐社会,冲破了僵硬的一元化格局,呈现出生动的多元化局面。隋唐王朝朝气蓬勃、活力迸发的磅礴气度,隋唐文化海纳百川、兼容并包的开放态势,在中华文明史上谱写光彩夺目的篇章。

鲜卑崛起演变历程

秦汉之际,东胡被匈奴冒顿单于打败,分为两部。分别退保乌桓山和鲜卑山,均以山名作为族名,形成乌桓族和鲜卑族。公元45年鲜卑跟随匈奴侵扰边境,鲜卑才作为民族实体被中原王朝所知。49年,鲜卑首领偏何归附东汉。54年,鲜卑首领满头、於仇贲率部到洛阳朝贺,被东汉封为王侯,管辖鲜卑、乌桓各部 。85年,鲜卑联合乌桓、丁零、南匈奴和西域各国大败北匈奴。87年,鲜卑再次攻打匈奴。91年,受到东汉和南匈奴打击的北匈奴被迫迁往中亚,鲜卑族趁机占据蒙古草原。吞并匈奴余种十余万落,开始强盛 。东汉桓帝时,檀石槐率部统一鲜卑各部。177年,东汉灵帝命夏育、田晏、臧旻各率骑兵万余人,分三路进攻鲜卑,被鲜卑打败。檀石槐死后,鲜卑分裂为三个集团:步度根集团、轲比能集团及原来联盟“东部大人”所领属的若干小集团。三世纪前叶,势力最强的轲比能重新统一东部和中部鲜卑。轲比能同曹魏保持良好关系后,轲比能开始兼并其他部落。233年,轲比能吞并步度根部,统一漠南,对曹魏边境形成威胁。

235年,曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韩龙将轲比能刺死,鲜卑各部进入独立发展时期。东部鲜卑先后形成慕容部、宇文部、段部三部,占据辽西;拓跋部也在拓跋力微的率领下,第三次南迁来到云中(今内蒙古托克托一带);秃发部也从拓跋部中分离出来,由塞北迁居到河西;乞伏部在西晋建立以前,就已经大规模迁入雍、凉二州。西晋建立后,对周边鲜卑各部采取安抚政策,总体来说,西晋和鲜卑保持着良好的隶属关系。

八王之乱开始后,西晋王朝内部混乱不堪,国力衰弱,天下大乱,各少数民族纷纷南下,逐鹿中原。辽西鲜卑各部也趁机分一杯羹,段部、拓跋部两部投靠西晋边疆重臣,参与中原纷争。段部鲜卑发源于辽西走廊一带,其始祖为段日陆眷,因饥荒,招诱亡叛,逐步强盛。段部跟随西晋幽州刺史王浚南下中原,攻克邺城,抢掠甚多。段部首领段务目尘因此被西晋封为辽西公,领有辽西郡。拓跋部起源于大兴安岭北段,拓跋部多次南迁。

310年,拓跋部首领拓跋猗卢同西晋并州刺史刘琨结盟,共同对抗石勒,被西晋封为大单于,代公。315年,又封为代王,置百官,拓跋代国至此建立。十六国时期,鲜卑各部落建立慕容氏诸燕、西秦、代国等国家。慕容部先后击败扶余、高句丽和宇文部、段部等鲜卑部落,逐渐成为辽西最强存在。321年,慕容廆被东晋封辽东郡公。慕容廆死后,慕容皝即位。慕容皝打败段部和宇文部。337年,慕容皝被东晋封为燕王,史称前燕。370年,前燕被前秦所灭。386年,拓跋部建立北魏,并在439年统一北方。拓拔部是鲜卑诸部中非常复杂的一个部族,其人口组成不仅有原拓拔部本部之人,还有留居漠北的十万余户匈奴,以及被拓拔部征服掳掠来的秽秣人、诸多杂胡,并且在崛起的过程中吸纳了大量的肃慎人、扶余人,甚至高加索白种人,以至于在体貌上拓拔部更接近于白种人。

394年,西燕被后燕吞并。407年,后燕内乱,冯跋、张兴等推翻慕容宝统治,推宝养子高句丽裔慕容云登基,称天王。409年,后燕内乱,汉人冯跋平定内乱,登基称天王,后燕灭亡。493年,北魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳,大举汉化。534年,北魏分裂为东魏和西魏。557年,北周取代西魏。鲜卑族共建立十个国家。到了隋唐时期,鲜卑作为民族实体和政权实体融入到其他民族中,逐渐消亡。

乞伏鲜卑发展于西部

乞伏鲜卑为陇西鲜卑最重要而又强大的一支,东汉中后期南迁至阴山,同高车部落融合。385年,乞伏国仁称大单于,史称西秦。388年乞伏乾归继位,称河南王。409年乾归复称秦王。412年乞伏炽磐继位,称河南王。431年,被胡夏灭亡,西秦灭亡。

北魏王朝与拓跋鲜卑

北魏,前身为拓跋猗卢建立的代国。公元338年,首领拓跋什翼犍继代王位,逐渐强大起来。376年,前秦攻代,代灭亡。386年,拓跋珪即代王位。 改国号为魏,史称北魏。398年,拓跋珪迁都平城,史称道武帝。拓跋珪招纳汉族大地主参加统治集团,加快了鲜卑拓跋部的汉化进程 。

拓跋珪建立北魏后,对拓跋鲜卑建立在血缘基础上的部族制度进行改革,“离散诸部,分土定居”,使各个民族都成为北魏的编民,加强了中央集权。并且大兴农业,开立屯田,稳固了北魏的经济基础,加速了拓跋鲜卑封建化的进程,为日后魏王朝的强大打下了坚实的基础。422年,拓跋珪子北魏明元帝拓跋嗣凭借强大军力,沿黄河流域全面同刘宋开战。北魏太武帝拓跋焘,雄才大略,先后在431年灭胡夏,432年灭北燕,439年灭北凉,统一北方。文成帝拓跋濬、献文帝拓跋弘、孝文帝拓跋宏相继登基,逐步实施了改革,使社会经济由游牧经济转变为农业经济。孝文帝在冯太后的辅佐下进行了大范围的改革。诸如实行俸禄制、均田制、三长制、迁都等,极大地促进了北魏经济社会的发展,促进了民族大融合。523年,爆发了六镇起义,北魏的统治已经摇摇欲坠。528年,契胡人尔朱荣发动河阴之变,掌控朝政。

530年,北魏孝庄帝元子攸杀死了专权的尔朱荣,尔朱兆又杀死孝庄帝,立元恭为帝,政权又为尔朱氏所握。532年,高欢灭尔朱氏,杀元恭,另立魏孝武帝元修。元修为摆脱高欢所控,从洛阳出逃,奔镇守关中的将领宇文泰。至此北魏开始分裂:高欢又立元善见为帝,迁都邺城,史称东魏;宇文泰杀元修,立元宝炬为帝,都长安,史称西魏。

秃发鲜卑与吐谷浑王国

秃发鲜卑是拓跋鲜卑的一支,与北魏同源。394年,秃发乌孤自称大将军、大单于,史称南凉。414年,傉檀降于西秦,南凉亡。吐谷浑部是四世纪初在首领吐谷浑的率领下,西迁到甘肃、青海一带,与慕容鲜卑同源。后来,吐谷叶延为首领时,模仿汉族,以父王字为姓氏,取国号吐谷浑。唐朝建立后,同吐谷浑保持密切的关系。到了7世纪50年代,吐谷浑被吐蕃吞并。

北周宇文部与鲜卑民族

建立北周的宇文氏来源于东部鲜卑时期的宇文部,宇文部祖先是北匈奴迁往中亚后,留在故地漠北的部众东迁与鲜卑人混居以后被同化的族群,为匈奴裔。宇文部在首领宇文莫那带领下,自阴山南迁至辽西,同辽西慕容部发生多次争斗,并且大多被击败。最终在344年,宇文部受到慕容部毁灭性的打击。557年,宇文泰的儿子宇文觉废西魏恭帝,自立为帝,改国号为周,史称北周。

557年九月,宇文护杀孝闵帝,立宇文毓为帝,即北周明帝。公元560年,宇文护又毒死明帝,立宇文邕为帝,是为北周武帝。公元572年,周武帝杀宇文护,亲掌朝政。亲政后,周武帝宇文邕采取了一些经济政治的重大举措,国势日渐强大。577年攻陷北齐都城邺城,北方基本统一。后北周又进军南方的陈朝,取得了长江以北的土地。581年,杨坚受禅代周称帝,改国号隋,北周亡。

民族融合与古老鲜卑的消失

北周灭亡后,以鲜卑族作为主体建立的鲜卑国家不复存在。鲜卑族已经融在其他民族之中,成为民族融合道路上又一消失的古代民族。鲜卑语在东晋十六国至北朝时期被广泛地入主中原的鲜卑族作为本民族语言使用。鲜卑语一度在中国北方成为仅次于汉语的声望语言。至到北魏时期,孝文帝和冯太后下令进行汉化改革,迁都洛阳,改用汉语代替鲜卑语,更改鲜卑语姓名为汉字姓名。直至隋朝末期,鲜卑语失传。

在宗教信仰方面,佛教和道教日益成为鲜卑宗教信仰的主流,与此同时,萨满教也逐渐退出历史舞台。相对于佛教而言,拓跋鲜卑对于道教的接触更早,早在代国的拓跋沙漠汗时期就有了奉道的迹象。

北魏建立者拓跋珪对于道教也颇为热衷,天兴年间,拓跋珪设立道教仙牌,煮炼白药。太武帝时,因为出身于奉道世家的司徒崔浩大力推举,道教更是受到了统治者的青睐。

完

,